Zwei wissenschaftliche Kommentare zum Johannesevangelium will ich prüfen: Sind sie offen für eine befreiungstheologische Lektüre, wie Ton Veerkamp sie vorgelegt hat? Oder muss sich Veerkamps politisch geprägte Auslegung von Hartwig Thyen und Klaus Wengst her in Frage stellen lassen? Meine Kommentar-Kommentierung ist ein Blog in drei Teilen – begonnen am 23. Februar 2022 und abgeschlossen am 23. Februar 2023.

Zum Johannes-Blog 2: „Der verborgene Messias“ (5,1 – 12,50)

Zum Johannes-Blog 3: „Der Abschied des Messias“ (13,1 – 21,25)

Inhaltsverzeichnis

Die Auslegungen von Hartwig Thyen, Ton Veerkamp und Klaus Wengst

Hinweise zum Verständnis dieser Besprechung wissenschaftlicher Kommentare – auch für Laien!

Johannes 1,1a: Im Anfang ist das Wort

Johannes 1,1bc-2: Das Wort und der Gott Israels

Johannes 1,3: Schöpfung und Geschichte – zukunftsoffen

Johannes 1,4-5: Leben, Licht und Finsternis

Johannes 1,6-8: Johannes der Zeuge

Johannes 1,9: Das vertrauenswürdige Licht

Johannes 1,10: Die (Menschen-)Welt unter der Weltordnung

Johannes 1,11: Das Eigene und die Eigenen

Johannes 1,12-13: Aus Gott geboren – nicht aus Blut, Fleisch oder Manneswillen

Johannes 1,14a: Das Wort wird Fleisch – ein bestimmter jüdischer Mensch

Johannes 1,14b: Im Fleischgewordenen hat das Wort sein Zelt

Johannes 1,14cd: Das Schauen der Ehre des Einziggezeugten Sohnes vom VATER

Johannes 1,14e: Gnade und Wahrheit oder solidarische Treue?

Johannes 1,15: Johannes als Zeuge seines „Ersten“

Johannes 1,16-17: Ersetzt die Gnade durch Jesus Christus die Tora des Mose?

Johannes 1,18: Der Einziggezeugte, Gottbestimmte, als Exeget des Gottes Israels

Zur Gliederung des Johannesevangeliums

Johannes der Zeuge, der Messias und die Schüler (Johannes 1,19-51)

Johannes 1,19-21: Dreifaches Zeugnis des Johannes, wer er nicht ist

Johannes 1,22-23: Stimme eines Rufenden

Johannes 1,24: Wer sind die Pharisäer?

Johannes 1,25-27: Der Unbekannte, der hinter dem Täufer kommt

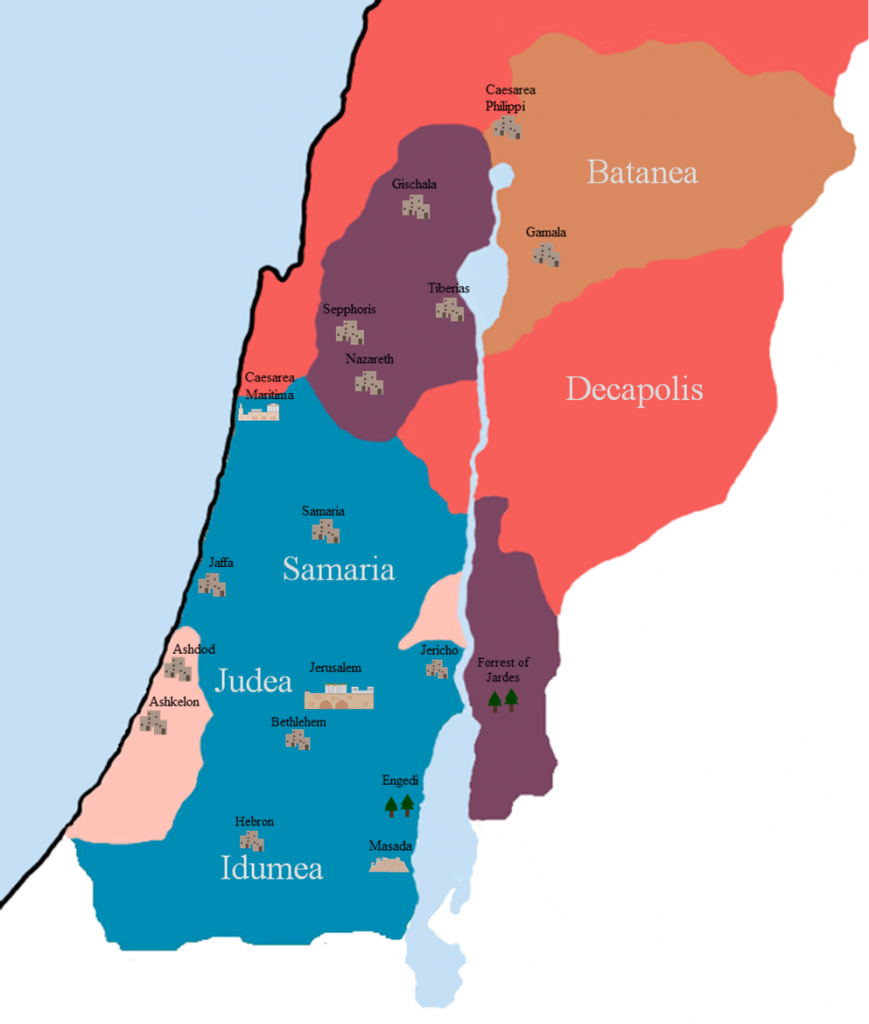

Johannes 1,28: Wo liegt Bethanien jenseits des Jordans?

Johannes 1,29: Zweiter Tag – Gottes Lamm und die Verirrung des kosmos

Johannes 1,30-33: Taufe mit Wasser und mit Inspiration der Heiligung

Johannes 1,34: Der Sohn Gottes – einer wie Gott!

Johannes 1,35-39: Dritter Tag – die ersten beiden Schüler Jesu

Johannes 1,40-42: Andreas findet „als Ersten“ den Simon Petrus

Johannes 1,43-44: Vierter Tag – Jesus findet Philippus

Johannes 1,45-46: Philippus bezeugt Nathanael den Messias aus Nazareth

Johannes 1,47-49: Jesus sieht Nathanael unter dem Feigenbaum

Johannes 1, 50-51: Der offene Himmel über dem Menschensohn

Messianische Hochzeit und messianische Gemeinde (Johannes 2,1-12)

Johannes 2,1a: Eine Hochzeit zu Kana in Galiläa am dritten Tage

Johannes 2,1b-3: Die Mutter Jesu und Jesus mit seinen Jüngern als Hochzeitsgäste

Johannes 2,4-5: Jesu Wort zur Mutter über seine Stunde und ihr Wort zu den Diensthabenden

Johannes 2,6-7: Sechs Wasserkrüge für die jüdischen Reinigungsriten

Johannes 2,8-10: Der Festverantwortliche und der Wein, der Wasser gewesen war

Johannes 2,11: Der Anfang der Zeichen, die Ehre Jesu und das Vertrauen der Schüler

Johannes 2,12: Der Abstieg der messianischen Gemeinde nach Kapernaum

Tempelreinigung und Tempelaufrichtung in drei Tagen (Johannes 2,13-22)

Johannes 2,13: Der Aufstieg des Messias zum Passafest nach Jerusalem

Johannes 2,14-16: Jesu Aktion gegen Händler und Geldwechsler im Tempel

Johannes 2,17: Ist Jesus ein Eiferer, ein Zelot?

Johannes 2,18-21: Das Zeichen des Abbruchs und der Aufrichtung des Tempels

Johannes 2,22: Vertrauen auf die Schrift und Jesu Wort nach seiner Aufrichtung aus den Toten

Nikodemus, der Lehrer Israels (Johannes 2,23-3,21)

Johannes 2,23-25: Jesus vertraut vielen nicht, die auf ihn vertrauen

Johannes 3,1-2a: Nächtlicher Besuch des Pharisäers und Ratsherrn Nikodemus bei Jesus

Johannes 3,2b-d: Nikodemus spricht Jesus als von Gott gesandten Lehrer an

Johannes 3,3: Wer von oben her neu geboren wird, kann das Reich Gottes sehen

Johannes 3,4: Das Missverständnis des Nikodemus

Johannes 3,5: Wer aus Wasser und Geist geboren ist, kommt in das Reich Gottes

Johannes 3,6-8: Das Fleisch und die Sturmwind-Stimme des Geistes

Johannes 3,9-10: Eine (berechtigte?) Frage des Nikodemus, des Lehrers Israels

Johannes 3,11-12: Augenzeugnis von irdischen und himmlischen Dingen

Johannes 3,13: Aufstieg und Abstieg des Menschensohns zum und vom Himmel

Johannes 3,14-15: Die Erhöhung der Schlange und des Menschensohnes

Johannes 3,16: Die solidarische Liebe Gottes zur Welt im Sohn, dem Einziggezeugten

Johannes 3,17-18: Statt Weltverdammung Befreiung durch Vertrauen auf den Namen des Sohnes

Johannes 3,19-21: Das Gerichtsverfahren des Lichts gegen die bösen Werke der Finsternis

Das Zeugnis des Johannes und die Stimme des Bräutigams (Johannes 3,22-36)

Johannes 3,22-24: Jesus und Johannes taufen beide im judäischen Land

Johannes 3,25: Johannesjünger streiten mit einem Judäer über die Reinigung

Johannes 3,26-28: Johannesjünger reagieren eifersüchtig auf den Tauferfolg Jesu

Johannes 3, 29-30: Johannes als der Freund des messianischen Bräutigams

Johannes 3,31-33: Ein Zeugnis von der Erde für den, der vom Himmel kommt

Johannes 3,34: Der Gottgesandte und die Geistbegabung „nicht nach dem Maß“

Johannes 3,35-36: Das Vertrauen auf den Sohn des VATERS und der Zorn Gottes

Die Samaritanerin am Jakobsbrunnen (Johannes 4,1-42)

Johannes 4,1-3: Jesu erneuter Aufbruch aus Judäa nach Galiläa

Johannes 4,4-6a: Jakobs Brunnen auf Josefs Feld bei der Stadt Sychar in Samarien

Johannes 4,6b-7a: Jesus und die Repräsentantin der Stamm-Mütter Israels

Johannes 4,7b-8: Jesu Bitte „Gib mir zu trinken!“ in Abwesenheit seiner Schüler

Johannes 4,9: Die samaritanische Frau im Konflikt mit Jesus, dem judäischen Mann

Johannes 4,10: Jesus bietet der Frau lebendiges Wasser als Gabe Gottes an

Johannes 4,11-12: Jesus in Konkurrenz zu Jakob – woher hat er lebendiges Wasser?

Johannes 4,13-14: Eine Wasserquelle, die „aufspringt zum Leben der kommenden Weltzeit“

Johannes 4,15: Die Bitte der Frau um ein Ende des Durstes und Wasserschöpfens

Johannes 4,16-18: Der Mann der Samaritanerin, der kein Mann ist, sondern ein Baˁal

Johannes 4,19: Die Frau nennt Jesus einen Propheten

Johannes 4,20: An welchem Ort soll man „sich verneigen“, proskynein?

Johannes 4,21: Die Anbetung des VATERS weder auf dem Garizim noch in Jerusalem

Johannes 4,22: „Rettung, Heil, Befreiung“, sōtēria, kommt von den Juden/Judäern

Johannes 4,23-24: Die Verneigung vor dem VATER im Geist und in der Wahrheit

Johannes 4,25: Die Erwartung des Messias, der alles verkünden wird

Johannes 4,26: Im Reden Jesu mit der Frau geschieht der NAME Gottes: „ICH BIN“

Johannes 4,27: Die Verwunderung der Schüler Jesu über sein Gespräch mit der Frau

Johannes 4,28-30: Die Samaritanerin als messianische Evangelistin ihrer Landsleute

Johannes 4,31-34: Die den Schülern unbekannte Speise Jesu, das Werk Gottes zu vollenden

Johannes 4,35-38: Jesu Rede über die Ernte zum Leben der kommenden Weltzeit

Johannes 4,39-42: Die Samaritaner erkennen Jesus als den Befreier der Welt

Das andere messianische Zeichen in Kana, Galiläa: „Dein Sohn lebt!“ (Johannes 4,43-54)

Johannes 4,43-45: Die Aufnahme Jesu, der in seiner patris, „Vaterstadt“, nichts gilt, in Galiläa

Johannes 4,48: Ohne Zeichen und Machterweise Gottes ist kein Vertrauen möglich

Johannes 4,49-53: Das durch das Leben des Sohnes bestätigte Vertrauen des Hofbeamten auf Jesu Wort

Johannes 4,54: Das zweite Zeichen, das den Messias Jesus offenbart

Johannes-Blog 2: „Der verborgene Messias“ (5,1 – 12,50)

Johannes-Blog 3: „Der Abschied des Messias“ (13,1 – 21,25)

↑ Mein Johannes-Blog

So etwas habe ich noch nie gemacht. Ich lese zwei Bücher, zwei dicke Bibelkommentare – eigentlich sogar drei, denn ich vergleiche, was ich bei Hartwig Thyen und Klaus Wengst lese, mit Ton Veerkamps Auslegung – und meine Gedanken dazu schreibe ich nicht nur ins Unreine auf, um sie später zu einem ausführlichen Beitrag zusammenzufassen, sondern fortlaufend gleich hier ins Internet. Mein erster Blog – mein Johannes-Blog! Ich verstehe ihn als eine Baustelle für Gedanken, die im Werden sind, möglicherweise über Monate hin. Heute, am 23. Februar 2022, fange ich an. Speichern werde ich den Blog immer unter dem Datum der letzten Änderung – und dabei im Titel vermerken, bis zu welchem Abschnitt im Johannesevangelium ich gekommen bin.

Vielleicht lässt sich ja auch manche Leserin, mancher Leser – mehr als bei einem fertigen Beitrag – dazu anregen, einen Kommentar zu hinterlassen – mit Anregungen, Fragen, Kritik, von mir aus auch freundlicher Zustimmung.

↑ Die Auslegungen von Hartwig Thyen, Ton Veerkamp und Klaus Wengst

Nachdem ich in den letzten anderthalb Jahren eine ganze Reihe von Büchern über das Johannesevangelium von Veerkamps Auslegung her kritisch kommentiert habe, <1> wurde ich letztens auf zwei wissenschaftliche Kommentare aufmerksam, die mich wirklich neugierig machten. Mit Ton Veerkamp teilen sie zwei Grundvoraussetzungen:

- Sie legen das Johannesevangelium in seiner Endgestalt aus und führen tatsächliche oder angebliche Widersprüche im Text nicht darauf zurück, dass Johannes zwei oder drei schriftliche Quellen mehr oder weniger sorgfältig zu einem durch viele Jesus-Reden ergänzten Evangelium zusammengestückelt hätte. <2>

- Sie nehmen ernst, dass das Johannesevangelium nicht ohne den Rückbezug auf die jüdische Bibel zu verstehen ist.

Hartwig Thyen <3> reizt mich außerdem nicht nur deswegen, weil er mir von meinem Pfarrerkollegen Peter Willared wärmstens empfohlen wurde und theologisch von Karl Barth her geprägt zu sein scheint, sondern auch, weil ich seine Annahme spannend finde, dass Johannes auch die Evangelien nach Markus, Matthäus und Lukas gekannt hat und dass er (T4) „intertextuell mit den alttestamentlichen Texten ebenso wie mit den synoptischen Evangelien in ihren überlieferten redaktionellen Gestalten spielt“. Interessant ist das vor allem deswegen, weil er nicht etwa meint, Johannes hätte die früheren Evangelien ersetzen oder verdrängen wollen, vielmehr werden „diese Prätexte … durch den neuen Text … in Erinnerung gerufen und neu in Kraft gesetzt.“

Klaus Wengst <4> geht insofern noch zwei weitere große Schritte in Richtung einer Auslegung, wie sie Ton Veerkamp vertritt, als (W5) sein exegetisches Suchen zunächst durch die in den 70er Jahren „aufkommende sozialgeschichtliche Fragestellung“ bestimmt war und er sich später genötigt sah, „verstärkt jüdische Tradition und gerade und besonders jüdisch-rabbinische wahrzunehmen.“ Gegen das Argument (W24), die von ihm angeführten „jüdisch-rabbinischen Texte seien in ihrer Masse viel zu jung, um für das Verstehen des Johannesevangeliums eine Rolle spielen zu können“, wendet Wengst ein, dass nach dem Judäischen Krieg bereits im

Lehrhaus in Javne in Aufnahme schon älterer Traditionen der Grund gelegt [wurde] für eine kontinuierliche Entwicklung, die sich literarisch in Mischna, Talmudim und Midraschim niedergeschlagen hat. Auch ein nachweislich junger Text aus dieser Tradition zeigt, dass eine ihm entsprechende Aussage im Neuen Testament eine jüdische Sprachmöglichkeit ist.

Wenn Kritiker seine Art der Johannesauslegung (W12) als eine „Exegese aus schlechtem Gewissen“ bezeichnet haben, weil er sich mit dem Problem auseinandersetzt, dass das Evangelium von jüdischen Leserinnen und Lesern als antisemitisch empfunden werden kann, dann nimmt er diese Kritik positiv auf, indem er „die Integration des Gewissens in den Vollzug exegetischer Arbeit selbst“, also „eine wirklich ‚gewissenhafte‘ Exegese“ anstrebt. Konkret heißt das für ihn (W11):

Für jüdisches Mithören sensibel zu sein, ist keine Frage bloßer Höflichkeit. Es gehört vielmehr zur Sache selbst, weil Jesus und die neutestamentlichen Zeugen keinen neuen und anderen Gott verkündet haben, der bis dahin unbekannt und unbezeugt gewesen wäre, sondern den in Israel bezeugten und bekannten Gott.

Nachvollziehbar finde ich auch, was Wengst über die Zielsetzung eines Evangeliums schreibt, das gegen Ende des 1. Jahrhunderts verfasst wurde (W14):

Der Evangelist Johannes schreibt die Geschichte Jesu neu. Er schreibt sie so, dass die das Evangelium lesende und hörende Gemeinde in den Auseinandersetzungen Jesu mit „den Juden“ und „den Pharisäern“ ihre eigenen Auseinandersetzungen mit der jüdischen Mehrheitsposition in ihrer Umgebung wiedererkennen, dass sie in der Darstellung der Schülerschaft Jesu sich selbst entdecken kann. Die Erfahrungen, die Johannes und seine Gemeinde in ihrer Gegenwart machen, wirken sich also aus auf seine Darstellung der Geschichte Jesu, färben sozusagen darauf ab. Und so schreibt er die Geschichte Jesu in solcher Weise neu, dass die Gemeinde in den Auseinandersetzungen ihrer Situation gestärkt wird.

Der letzte Satz lässt in meinen Augen aber etwas außer Acht, worauf Ton Veerkamp <5> sein besonderes Augenmerk legt. Das Johannesevangelium mag zwar auch der Ermutigung in einer Phase der Bedrängnis durch die jüdische Mehrheit dienen, aber es ist nicht nur ein aus einer Opferrolle heraus geschriebenes Trostbuch. Sehr deutlich ist es eine Kampfschrift, die sich in erster Linie gegen die Weltordnung richtet, den angeblich durch die Pax Romana wohlgeordneten kosmos, der aber erdrückend auf der Lebenswelt der Menschen (die auch kosmos genannt werden kann) und insbesondere dem Volk Israel lastet. Und die scharfen Angriffe, die im Johannesevangelium gegen die Ioudaoi oder die Pharisaioi laut werden, beziehen sich nach Veerkamp darauf, dass Johannes dem zu seiner Zeit entstehenden rabbinischen Judentum vorwirft, sich in einer Nische des Römischen Reiches als „erlaubte Religion“, religio licita, einzurichten und nicht wahrzunehmen, dass der Messias Jesus diese schlimme Weltzeit durch den freiwillig auf sich genommenen Tod am Kreuz längst überwunden hat und dass es jetzt darauf ankommt, durch „solidarische Liebe“, agapē, diesen Sieg in Form des Lebens der kommenden Weltzeit hier auf Erden tätig zu erwarten.

Indem Wengst abschließend in seiner Einleitung die Infragestellung der johanneischen Gemeinde folgendermaßen auf den Punkt bringt (W29), kommt er allerdings doch der Aussageabsicht, die Veerkamp vertritt, sehr nahe:

Wie kann derjenige der Messias sein, der am Kreuz so schmählich hingerichtet worden ist, wo doch mit dem Messias das Reich der Gerechtigkeit kommt, in dem das Unrecht der Gewalttäter nicht mehr triumphieren kann? Johannes versucht, dem nachzuspüren und es auszusagen, wie denn Gottes Gegenwart und Handeln in diesem bestimmten Schicksal Jesu gedacht werden kann.

↑ Hinweise zum Verständnis dieser Besprechung wissenschaftlicher Kommentare – auch für Laien!

[27. März 2022] An dieser Stelle schiebe ich nachträglich klärende Hinweise ein, bevor nach dem einführenden Abschnitt zum Prolog des Johannesevangeliums dessen fortlaufende Auslegung beginnt.

Als ich im Abschnitt zu Johannes 1,35-39 stundenlang im Internet nachschauen musste, was Hartwig Thyen in seinem Kommentar mit dem „Gesetz des Verisimile“ meint (siehe Anm. 128), habe ich mich gefragt: Wenn manche seiner Formulierungen schon mich als studierten Theologen überfordern, wie soll dann jemand ohne wissenschaftliche Vorkenntnisse begreifen können, was ich hier über die Erkenntnisse dreier Exegeten herauszufinden versuche?

Ich hoffe trotzdem, auch für wissenschaftliche Laien so verständlich wie möglich rüberzubringen, was ich selbst verstanden habe – falls mir das nicht gelungen ist, scheuen Sie sich bitte nicht, mir in Kommentaren das mitzuteilen und nachzufragen!

Zugleich bin ich daran interessiert, auch wissenschaftlichen Standards zu genügen. Wie in Anm. 3 und Anm. 4 beschrieben, verweise ich auf die jeweils folgenden Zitate von Thyen und Wengst jeweils durch Seitenzahlen in runden Klammern (…) mit einem vorangestellten „T“ oder „W“. Da mir Ton Veerkamp erlaubt hat, seine Johannes-Auslegung auf meiner Homepage zu veröffentlichen, kann ich auf sie durch einen direkten Link verweisen (siehe Anm. 5). Auf von diesen Autoren benutzte Literatur verweise ich in Anmerkungen, wobei ich abgekürzte Literaturangaben aus dem jeweiligen Literaturverzeichnis vervollständige.

Um das Verständnis zu erleichtern, gebe ich Wörter in griechischer oder hebräischer Schrift mit einer einfachen deutschen Umschrift wieder <6> und ergänze deutsche Übersetzungsmöglichkeiten in Anführungszeichen. Fremdsprachlichen Ausdrücken in zitierten Texten füge ich jeweils eine Übersetzung oder Erläuterung in geschweiften Klammern {…} hinzu. Manchmal verlinke ich ein Fremdwort (etwa das oben erwähnte Wort „Verisimile“), das in einem Zitat vorkommt, auch mit einem Eintrag aus Wikipedia, der natürlich im Original nicht damit verbunden war.

Auf biblische Bücher verweise ich in meinem eigenen Text mit den Angaben, die in der evangelischen Lutherbibel üblich sind. In den Kommentaren werden in der Regel andere Bezeichnungen und Abkürzungen verwendet. Besonders bei den fünf Büchern Mose ist es wichtig, die alternativen Namen zu kennen:

- 1. Mose = Genesis (Gen)

- 2. Mose = Exodus (Ex)

- 3. Mose = Leviticus (Lev)

- 4. Mose = Numeri (Num)

- 5. Mose = Deuteronomium (Dt oder Dtn).

Hinzu kommen unterschiedliche Namen bei folgenden Büchern:

- Sprüche Salomos (Spr) = Proverbien (Prov)

- Prediger Salomo (Pred) = Ecclesiastes (Ecc) = Kohelet (Koh)

- Hoheslied Salomos (Hld) = Cantica (Cant)

- Hesekiel (Hes) = Ezechiel (Ez)

Nähere Angaben finden sich auf Wikipedia in dieser Liste biblischer Bücher.

Weitgehend verzichte ich auf die uns vertraute Bezeichnung Altes Testament für die jüdische Bibel, als sei sie durch das, was Jesus Christus gebracht hat, überholt. Stattdessen sage ich lieber „die Schriften“, „die jüdischen Schriften“, „die jüdische Bibel“ oder ich verwende die Abkürzung TeNaK (oft auch „Tanach“ geschrieben).

Dieses Kunstwort steht für die hebräischen Anfangsbuchstaben der thora = 5 Bücher Mose, der neviim = Vordere und Hintere Propheten (erstere entsprechen in unserem Alten Testament den vier Büchern Josua, Richter, Samuel und Könige, letztere den Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel und dem Zwölfprophetenbuch) und der khetuvim („Schriften“, nämlich einerseits Psalmen, Sprüche, Hiob und Fünf Rollen [Hohelied, Ruth, Klagelieder, Prediger, Esther] und andererseits Daniel, Esra, Nehemia und Chronik).

Was ist dann aber mit dem Namen Neues Testament für die Texte der Bibel, die von Jesus Christus handeln und durch die wir uns als christliche Religion von der jüdischen unterscheiden? Wir können sie die messianischen Schriften nennen, wenn wir uns bewusst machen wollen, dass ihre Autoren ursprünglich keine neue Religion begründen, sondern Jesus als den Messias Israels verkünden wollten.

Wie eng diese messianischen Schriften mit der jüdischen Bibel zusammenhängen, zeigt sich auch darin, dass in ihnen von keinem anderen Gott die Rede ist als dem Gott Israels. Dieser Gott trägt nach 2. Mose 3,14 einen ganz bestimmten NAMEN, der unzertrennlich mit der Befreiung Israels aus jeglicher Sklaverei verbunden ist und wegen seiner Unverfügbarkeit mit dem Tetragramm („Vierbuchstabenwort“) JHWH nur geschrieben, aber nicht ausgesprochen wurde. Ähnlich wie Juden auf Hebräisch das Tetragramm mit ha-schem, „der Name“, umschreiben, verwende ich im Folgenden das in Großbuchstaben geschriebene Wort NAME für den befreienden Gott Israels. In gleichem Sinn schreibe ich das Wort VATER in Großbuchstaben, wo Johannes in seinem Evangelium das griechische Wort patēr für den NAMEN als den Vater des Messias Jesus verwendet.

Wünschenswert ist, dass am Anfang eines Abschnitts, in dem die Auslegung von Bibelversen besprochen wird, auch eine Übersetzung dieser Verse steht. Das Problem dabei ist: Jeder Exeget übersetzt anders. Denn schon die Art der Übersetzung beruht auf der jeweiligen Auslegung. Es ginge aber zu weit, jedes Mal gleich alle drei Übersetzungen von Thyen, Wengst und Veerkamp zu zitieren.

Darum stelle ich – gelb hinterlegt – jedem Abschnitt die Lutherübersetzung von 2017 voran. Auf diese Weise wird sofort deutlich, wie stark die Übersetzungen der drei Exegeten an vielen Stellen von der deutschen Bibel abweichen, die evangelischen Bibelleserinnen und -lesern vertraut ist. Das trifft insbesondere auf Ton Veerkamp zu, der davon ausgeht, dass der jüdisch-messianische Jesus uns Christen erst einmal wieder fremd werden muss, um ihm wirklich begegnen zu können. Auf die Unterschiede der Übersetzungen gehe ich in der jeweiligen Auslegung ein.

Von Thyen, Wengst und Veerkamp übersetzte Bibelzitate markiere ich ebenfalls gelb, aber jeweils umrahmt von der blauen, grünen und roten Zitatfarbe dieser Autoren, um auf ihre Urheberschaft der Übersetzung hinzuweisen.

↑ Der Prolog (Johannes 1,1-18)

[25. Februar 2022] Die ersten 18 Verse des Johannesevangeliums werden üblicherweise als Prolog bezeichnet, der, so Klaus Wengst (W37), „in komprimierter Weise das Evangelium schon vorweg“ nimmt und daher auch als „Ouvertüre“ <7> bezeichnet werden kann.

Für Hartwig Thyen ist dieser Prolog (T64), ohne „seine mögliche Vorgeschichte“ betrachten zu wollen, der logisch in sich zusammenhängende „Eingangstext unseres Evangeliums“. Als zentralen Schlüsselbegriff sieht er das Wort doxa in 1,14; diese „göttliche Herrlichkeit“ erscheint aber „am fleischgewordenen logos erst in der ,Stunde‘, da Jesus am Kreuz von Golgatha ‚sein Fleisch hingibt für das Leben der Welt‘ (6,51)“. Und erst zusammen mit einem „durch den Geist-Parakleten vermittelten“ Glauben an Jesu Auferstehung (T65) kann Jesu Leiden und Sterben zum „Erkenntnisgrund seiner Herrlichkeit und damit zugleich seines ewigen ‚Seins‘“ werden, „das er noch vor der Grundlegung der Welt bei seinem Vater hatte (17,24).“

Gewaltige theologische Worte verwendet Thyen also gleich zu Beginn seiner Johannes-Auslegung. Es wird zu prüfen sein, was konkret unter sarx und doxa, „Fleisch“ und „Herrlichkeit“, sowie zōē und kosmos, „Leben“ und „Welt“, zu verstehen ist, und ob Johannes wirklich von einem ewigen Sein Jesu bei Gott vor aller Zeit sprechen will.

Wie Thyen wendet sich auch Klaus Wengst gegen alle Versuche, den Prolog durch Rekonstruktionen irgendwelcher Vorlagen besser verstehen zu können. Stattdessen gilt es (W32), „den jetzt vorliegenden Text zu nehmen, wie er ist, den Versuch zu machen, ihn in seiner gewordenen Gestalt als so gewollte Einheit zu verstehen.“ So ist ihm zwar bewusst, dass Johannes auf jüdische Spekulationen über die Weisheit zurückgreift, die in Sprüche 8, Hiob 28, Sirach 24 oder Weisheit 7-9 zu finden sind, aber (W34) er will genauer danach

fragen, warum Johannes die ihm gegebenen Möglichkeiten so nutzt, wie er es tut. Er setzt offenbar bewusst am Anfang seiner jüdischen Bibel an, beim schöpferischen Wort Gottes, das er deshalb mit Jesus identifizieren kann, weil durch ihn und vor allem an ihm wiederum ein schöpferisches Handeln Gottes geschieht. Warum aber beginnt Johannes mit dem von Gott bei der Schöpfung gesprochenen Wort, wenn er doch im Evangelium die Geschichte Jesu erzählen will?

Um diese Frage zu beantworten, vergleicht Wengst (W36) den Prolog mit den Anfängen der anderen Evangelien und stellt ihn insbesondere den Stammbäumen Jesu bei Matthäus und Lukas gegenüber. Auch Matthäus „gibt damit der Geschichte Jesu eine Tiefendimension, indem er sie in der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel verankert.“ Und Lukas „lässt diesen Stammbaum über Abraham hinaus bis auf Adam und über diesen bis auf Gott selbst zurückgehen.“ Wengst meint aber nun:

In dieser Linie kann der Prolog des Johannesevangeliums nicht gesehen werden – als werde hier nun dieser Anfang bei Gott noch stärker betont und breiter ausgeführt. Johannes stellt nicht, wie es ein Stammbaum tut, eine entwicklungsgeschichtliche Abfolge dar; er zeichnet keine kontinuierliche Linie nach.

Das tut aber doch auch Matthäus in seinem Stammbaum Jesu nicht! Indem der Evangelist dort die Namen von fünf Frauen mit angezweifeltem Ruf in eine lange Abstammungsliste ehrenwerter Stammväter Israels einreiht (vgl. dazu meine Predigt Männer und Frauen im Stammbaum Jesu), weist auch er keine stammesgeschichtliche Kontinuität nach, die bruchlos zum Messias führt; vielmehr ist es (übrigens wie schon bei Sara, die dem Abraham, wie in 1. Mose 21,2-3 drei Mal betont wird, den von Gott verheißenen Sohn Isaak gebärt) allein Gott, durch dessen Willen dem Josef sein Sohn Jesus von Maria geboren wird. Und wenn Lukas seinen Stammbaum Jesu bis auf Gott zurückführt, will er nicht dessen biologische Abstammung von Gott beweisen, sondern er setzt neben die Erzählfigur der Jungfrauengeburt noch einen zweiten Hinweis darauf, dass Jesus in seinem ganzen Willen und Wesen vom Gott Israels her bestimmt ist.

Wir werden schauen müssen, ob Johannes wirklich etwas anderes als Matthäus und Lukas meint, wenn er, wie Wengst sagt, „vom anfänglichen Sein des Wortes bei Gott“ spricht und damit den Anfangsgrund und schlechthinnigen Ursprung bezeichnen will, „auf den die folgende Erzählung bezogen ist, in dem sie gründet.“ Und wie bei Thyen wird in der Einzelauslegung der Verse des Prologs zu fragen sein, ob es überhaupt angemessen ist, den Begriff des Seins auf die Beziehung des Wortes oder Jesu zu Gott anzuwenden.

Worin soll nun die besondere Funktion des Prologs bestehen? Wengst sieht in ihm ein „Vor-Wort in dem prägnanten Sinn, dass er eine ‚Leseanweisung‘ <8> für die folgende Erzählung gibt“, und er fügt hinzu:

Die Leserschaft erhält hier ein Vorverständnis für ihre weitere Lektüre, einen klaren Durchblick für das, um was es im Folgenden geht.

Im Widerspruch zu der Erwartung, den Prolog auf diese Weise leicht und unmittelbar verstehen zu können, steht aber – worauf Wengst selber (W32) aufmerksam macht <9> – was „Holtzmann vor über hundert Jahren über die Auslegung des Prologs im Ganzen gesagt hat: „Ueberhaupt zeigt jeder Blick in die Commentare, dass die Exegese des Prologs sich von jeher der Methode des Rathens bediente.“

Zu weit geht in meinen Augen jedenfalls eine Schlussfolgerung, die Hartwig Thyen <10> aus einem überlegenen Vorwissen der Leser des Prologs zieht (zitiert von Wengst, W37, Anm. 8):

„Derart ausgezeichnet, teilt der Leser von Anfang an das Wissen Jesu um sein ,Woher‘ und ,Wohin‘ und gewinnt damit eine eigentümliche Überlegenheit über alle Akteure der Erzählung, die Jesu Worte und Taten ständig mißverstehen.“

In meinem Beitrag Ironische Glaubensgewissheit im Johannesevangelium? habe ich eine solche Sicht auf das Johannesevangelium in Frage gestellt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein so großartiger Autor wie Johannes sich an seine Leserschaft quasi anbiedert, indem er ihnen ein billiges Überlegenheitsgefühl über die Akteure seines Evangeliums vermittelt. Vielmehr denke ich, dass Johannes auch von seinen Leserinnen und Lesern eine Menge an Verstehensarbeit erwartet. Er gibt ihnen und erst recht uns als spät geborenen Heidenchristinnen und -christen kein Rezept an die Hand, das uns den Sinn des Evangeliums fast wie von selbst erschließt. Wenn überhaupt irgendwo eine „Leseanweisung“ für das Johannesevangelium zu finden ist, dann besteht sie in dem wiederholten Hinweis darauf, dass die Bedeutung Jesu nur von der jüdischen Bibel her begriffen werden kann, die wir das Alte Testament nennen und die genauer als TeNaK zu bezeichnen ist. Das heißt, wie ich bereits im genannten Beitrag schrieb:

Wir Christen dürfen nicht behaupten, als Leserinnen und Leser des Johannesevangeliums besser über Jesus und seine Ziele Bescheid zu wissen als die Samaritanerin oder Pilatus oder die unwissenden Juden des Evangeliums. Vielmehr sollten wir uns in ihrer Reihe hinten anstellen, um die jüdische Bibel in ihrer befreienden Kraft wirklich ernstzunehmen und erst dann von diesen jüdischen Schriften her Schritt für Schritt auch das Johannesevangelium ganz neu zu begreifen.

Von einer solchen Haltung her wird auch die seltsam anmutende Empfehlung verständlich, die Ton Veerkamp <11> seiner Auslegung des Prologs voranschickt:

Eine Vorrede schreibt man, wenn das Werk vollendet ist. Verstehen kann man sie erst, wenn man das Werk gelesen hat. Sie ist daher ein zusammenfassendes Nachwort, das man dem Text voranstellt, um den Zweck des Textes von vornherein klarzustellen. Die Vorrede wiederholt. Bei der Lektüre empfiehlt es sich, mit der Auslegung ab 1,19 anzufangen, um dann die Vorrede zu studieren.

Gleichwohl steht natürlich auch Veerkamps Beschäftigung mit dem Prolog nicht am Ende seiner Auslegung. Ich möchte nur zu bedenken geben, dass wir nicht die Illusion haben sollten, mit diesen 18 Versen allzu schnell fertig zu sein.

[27. Februar 2022] Das bezieht sich zunächst auch ganz konkret auf den Zeitaufwand für diese wenigen Verse. Er wird größer sein als für die meisten anderen Kapitel und Verse des Evangeliums, denn in ihnen tauchen viele umstrittene Begriffe auf und viele später ausgeführte Aussagen, die hier nur kurz angedeutet werden.

↑ Johannes 1,1a: Im Anfang ist das Wort

1,1a Im Anfang war das Wort.

In welchem Anfang „war“ – oder „ist“, wie Ton Veerkamp übersetzt – welches Wort?

Die Worte en archē, „im Anfang“, rufen den Anfang der jüdischen Bibel auf, wo ab 1. Mose 1,1 – so Wengst – (W38) die Schöpfung als „ein dem Sprechen Gottes entsprechendes Geschehen erzählt wird.“

Auch Thyen führt das Wort logos, „Wort“, (T66) auf das zehnfache „und Gott sprach“ im 1. Kapitel der Bibel zurück, was er in Johannes 1,18 bestätigt sieht, wo Jesus wörtlich als der Exeget Gottes bezeichnet „und damit der Raum für die Geschichte Jesu als sein Sagen eröffnet wird“.

Damit ist auch von vornherein klar: Mit diesem Wort ist in irgendeiner Weise Jesus gemeint. In welcher Weise er mit diesem Wort gleichzusetzen ist, das wird Johannes im Prolog nach und nach entfalten und später im Evangelium ausführlich erzählen.

Sowohl Wengst als auch Thyen verzichten darauf, meines Erachtens mit Recht, das Wort logos außerdem (W40) mit „der griechisch-philosophischen Tradition über ‚den Logos‘“ in Verbindung zu bringen oder davon auszugehen (T66), dass „der Prolog … an eine wie auch immer geartete ‚Logoschristologie‘ anknüpfte, die ihm schon vorausläge“.

Gleichwohl legt Hartwig Thyen großen Wert darauf (T65),

daß die erste Prologzeile mit ihrem ēn {war} deutlich noch hinter den Anfang der schöpferischen Werke Gottes von Gen 1 zurückgreift.

Ehe die Welt durch Gottes Sprechen wurde (egeneto), war (ēn) bereits der (ungeschaffene) logos.

Erst etwas später erklärt Thyen unter Berufung auf Frank Kermode <12> genauer, worin er den Unterschied dieser im Prolog mehrfach verwendeten Worte „war“ bzw. „wurde“ erblickt (T73):

ēn bezeichnet das Sein im Unterschied zum Werden und Geschehen (egeneto). Alles Werden und Geschehen hat einen Anfang und ein Ende, das Sein dagegen ist anfangs- und endlos. ēn prädiziert den transzendenten Schöpfer, egeneto aber die Welt der geschaffenen Dinge. „Gott im Alten Testament und sein Sohn im Neuen haben über das Verbum sein spezifische Rechte; wenn sie sagen Ich bin machen sie ihre göttliche Autorität geltend“ (John as Poet 7). Und wie dieses ,Ich bin‘ immer zugleich ein ,Ich war‘ und ein ,Ich werde sein‘ einschließt, so läßt sich auch das ēn des Prologs nicht auf irgendeinen kalenderzeitlichen Abschnitt reduzieren, sei das in die Zeit vor dem Sündenfall oder sei es in die Zeit des historischen Jesus.

Hier scheint mir Thyen doch bereits dem jüdischen Evangelisten Johannes, der auf den Messias Jesus vertraut, christlich-dogmatische Vorstellungen zuzuschreiben, die auf griechisch-philosophischen Vorgaben beruhen. Genauer gesagt: Er vermischt Denkvoraussetzungen über das Sein und das Werden, die uns aus der linear denkenden Gesichtsphilosophie der Antike bis heute vertraut sind, mit biblischen Vorstellungen über die Autorität Gottes, die von Missverständnissen geprägt sind.

Richtig daran ist, dass das „war“ des Prologs nicht auf eine bestimmte Zeit bezogen werden kann. Aber es meint auch nicht einfach ein überzeitliches, ewiges, jenseitiges Sein im Sinne einer unbeweglichen Unveränderbarkeit, und schon gar nicht eine abstrakte „göttliche Autorität“ im Sinne einer absoluten Allmacht, die über unbeschränkte und willkürliche Herrschaftsgewalt verfügt. Denn Thyen erinnert ja zu Recht an das egō eimi, „Ich bin“, von 2. Mose 3,14, mit dem der Gott Israels seinen NAMEN offenbart. Im Hebräischen steht da die Formulierung ˀehjeh ˀascher ˀehjeh, die man wörtlich mit „ich geschehe, als der ich geschehe“ übersetzen müsste. Und es ist der Auftrag Gottes an Mose, sein Volk Israel aus der Versklavung in Ägypten in die Freiheit zu führen, der den NAMEN dieses Gottes eindeutig im Sinne seines befreienden und Recht schaffenden Willens für das von ihm erwählte Volk bestimmt und festlegt. In dieser Weise bindet der biblisch offenbarte Gott seine von außen unbeschränkte Macht an seine Treue zu Israel; jede Rede von seiner Allmacht darf diese Selbstbeschränkung Gottes aus Liebe zu seinem Volk (5. Mose 7,7-8) nicht aus den Augen verlieren.

Dass schon die griechische Übersetzung der hebräischen Bibel, die Septuaginta (abgekürzt LXX), den Gottesnamen in 2. Mose 3,14 mit egō eimi ho ōn, „ich bin der Seiende“, wiederzugeben versuchte, war nicht mehr als eine Notlösung; tatsächlich kommt die Umschreibung der Selbstbezeichnung Gottes in der Lutherbibel mit „ich werde sein, der ich sein werde,“ dem ursprünglich Gemeinten näher.

Ton Veerkamp <13> macht auf das grundsätzliche Problem aufmerksam, das dadurch entsteht, dass auch der jüdische Schriftsteller Johannes, der griechisch schreibt, aber hebräisch denkt, ein griechisches Wort wie einai, „sein“, benutzen muss, um damit ein hebräisches Wort wie haja wiederzugeben:

Das Problem steckt in der Gepflogenheit, das Verb sein als die einzig gangbare Übersetzung für das hebräische haja zu nehmen. In den europäischen Sprachen ist sein fast immer eine Kopula {Bindeverb}. Es verbindet das Subjekt mit dem Prädikat nach der logischen Grundformel S = P, Subjekt ist dem Prädikat gleich.

Eine Kopula kennen die semitischen Sprachen nicht. … Bei Identitätsaussagen verwenden diese Sprachen nicht die Kopula, sondern die schlichte Juxtaposition {Nebeneinanderstellung}.

Haja bedeutet „geschehen, wirken als, existieren als, werden“. Wir können in unserem Text haja nicht mit geschehen übersetzen, weil Johannes dafür ein eigenes Verb hat: ginesthai.

Veerkamp versucht dieses Problem dadurch zu lösen, dass er die Vergangenheitsform ēn nicht mit „war“, sondern „ist“ übersetzt:

Im Anfang ist das Wort.

Das Präsens in den ersten Zeilen des Evangeliums übernimmt in unserer Übersetzung die Funktion des „Schockierens“. Würden wir das traditionelle Imperfektum nehmen, „im Anfang war das Wort“, würde eine historische Reihenfolge suggeriert: „Im Anfang war das Wort, und dann kommt weiteres.“ Das Wort wirkt aber immer als Anfang, als Prinzip, bei allem, was geschieht.

Eigentlich müsste die Veerkampsche Übersetzung „Im Anfang ist das Wort“ auch Thyen gefallen, denn auch er versteht ja die Vergangenheitsform nicht als historische Aussage über eine ferne Daseinsform des Menschen Jesus vor aller Zeit; vielmehr will Johannes in seinen Augen ausdrücken (T73), dass „Gott und sein Logos Herren der Zeit und von zeitlichen Kategorien nicht begrenzt sind“. Von daher kommt er zu der Schlussfolgerung (T74):

Ja, wenn überhaupt erst das Sprechen Jesu Christi und Jesus Christus als dieses Sprechen (ekeinos exēgēsato {jener hat ausgelegt}) die Möglichkeit erschlossen hat, das Unsagbare zu sagen (1,18), dann muß der gesamte Prolog von seinem ersten Vers an als Preisgedicht auf den Fleischgewordenen und nicht etwa als die Erzählung der Vorgeschichte dieser Fleischwerdung gelesen werden. <14>

Damit verlasse ich die Bemerkungen zu dem Wort ēn, „war“, und gehe näher auf einen Satz Thyens über das Wort logos ein (T66), das der

Sache nach nur Prädikat und „Platzhalter“ (Barth) sein kann für den jüdischen Mann Jesus, den erst V. 17 mit seinem Namen und mit seinem messianischen Beruf als den Christus identifizieren wird. Er allein ist das logische und wahre Subjekt des Prologs wie des gesamten Evangeliums. Wie phōs, zōē, alētheia etc. ist, wie schon Origenes gesehen hat, auch logos nichts als sein Prädikat.

Auch hier lauert aber, genau wie bei Thyens Ausführungen über das Sein und die Autorität Gottes, ein Missverständnis. So richtig es ist, in dem logos, „Wort“, von dem Johannes spricht, „den jüdischen Mann Jesus“ zu sehen, so falsch kann es sein, diesen logos und weitere Begriffe wie phōs, „Licht“, zōē, „Leben“, alētheia, „Wahrheit, Treue“, auf Jesus in der Form eines „Prädikats“ zu beziehen, nämlich so, als ob wir schon wüssten, was mit „Wort, Licht, Leben, Wahrheit“ gemeint ist, und das Wesen Jesus dadurch näher zu bestimmen wäre.

Eine solche Vorgehensweise kann leicht dazu führen (und hat schon im griechisch-philosophisch geprägten Heidenchristentum ab dem 2. Jahrhundert dazu geführt), dass man meinte, von diesen Prädikaten her nicht nur Jesus, sondern auch Gott, seinen Vater, neu definieren zu müssen (etwa als den vergebenden im Gegensatz zu einem rächenden oder strafenden Gott).

Auf eine solche Gefahr macht auch Wengst aufmerksam, wenn er sich (W64, Anm. 56) gegen die eben zitierte Behauptung Thyens wendet,

Jesus „allein“ sei „das logische und wahre Subjekt des Prologs wie des gesamten Evangeliums“. Gewiss steht Jesus im Zentrum, aber eben als der, in dem Gott zu Wort und Wirkung kommt, wie ihn die jüdische Bibel in der in ihr erzählten Geschichte bezeugt. Er ist das „wahre Subjekt“, und zwar vom ersten Satz des Evangeliums an.

Johannes versteht Jesus sicher noch strikt jüdisch: Jesus ist Subjekt tatsächlich nur insofern, als er sich ganz und gar als von ihm Gesandter dem Gott Israels unterworfen, subiectus, weiß. Damit ist wiederum gerade keine sklavische Unterwerfung unter einen Willkürherrscher gemeint, sondern eine unbedingte Verpflichtung gegenüber dem befreienden Willen des NAMENS, wie eben beschrieben.

Daraus folgt: Was Jesus in den Augen des Johannes bedeutet, ist nicht von anderswo definierten Prädikaten her zu bestimmen, sondern umgekehrt verkörpert jetzt dieser jüdische Mann Jesus den befreienden NAMEN des Gottes Israels (als der von ihm Gesandte und Gesalbte, christos, Messias), und alle auf Jesus bezogenen Bestimmungen, „Wort, Licht, Leben, Treue“ usw. müssen von den jüdischen Schriften her verstanden werden.

Es wird sich zeigen, dass diese unterschiedliche Blickrichtung einen großen Unterschied macht: Liest man die jüdische Bibel nur noch auf Christus hin bzw. legt man sie von einem christlich verstandenen Jesus her aus, dann wird sie bald als das Alte Testament in den Hintergrund des Neuen Testaments gedrängt, und der Gott der Juden wird zu einem überholten Stammesgott herabgewürdigt, während sich der wahre allmächtige Gott erst durch Jesus als der Gott der Gnade und Liebe offenbaren konnte. Stattdessen kommt es darauf an, die Bedeutung Jesu als des Messias ganz und gar von der jüdischen Bibel her zu begreifen; davon gehen jedenfalls nach Ton Veerkamp noch alle messianischen Schriften, die wir das Neue Testament nennen, aus – und ganz besonders Johannes. <15>

Noch einmal zurück ganz an den Anfang, en archē, „im Anfang“. Wengst und Veerkamp ziehen aus dem Rückbezug dieser Worte auf den Schöpfungsbericht in 1. Mose 1 auch inhaltliche Schlussfolgerungen. Wengst fragt sich schon angesichts der Identifikation Jesu mit dem Schöpferwort Gottes (W39), warum Johannes „im Blick auf Jesus, eine geschichtliche Person“, von einer „Schöpfungsmittlerschaft“ redet, und beantwortet diese Frage folgendermaßen:

Es ist zu vermuten, dass hinter bestimmten Formulierungen bestimmte Erfahrungen von Menschen stehen, die diese Formulierungen machen und aufnehmen. Im Prolog ist die Erfahrung, die zur Bildung der Aussage von der Schöpfungsmittlerschaft des mit Jesus identifizierten Wortes führte, ausdrücklich ausgesprochen und also greifbar. Die in V. 14 sprechenden „Wir“ sind vorher in V. 12f. beschrieben worden als diejenigen, die das mit Jesus identifizierte Wort aufnehmen und an seinen Namen glauben. Sie sind damit als solche gekennzeichnet, die sich darauf einlassen, dass in Jesus Gott zu Wort kommt, und sich also auf dieses Wort verlassen. Dadurch erhalten sie, heißt es, „Macht, Kinder Gottes zu werden“. Als diese Kinder sind sie „von Gott erzeugt worden“. Auch hier ist von einem „Werden“ die Rede, von Schöpfung. Dahinter steht die Erfahrung des Entstehens von Gemeinde durch die auf Jesus als den Gesalbten bezogene Verkündigung, die als ihre Voraussetzung den Glauben an das schöpferische Handeln Gottes in der Auferweckung Jesu von den Toten hat. Von daher wird Gemeinde als endzeitliche Neuschöpfung verstanden.

Bei Paulus wird ein „Grenzen überschreitendes Zusammenkommen von Juden und Griechen, Freien und Versklavten, Männern und Frauen zu geschwisterlicher Gemeinschaft“ (1. Korinther 12,13; Galater 3,28) tatsächlich als „neue Schöpfung“ bejubelt (2. Korinther 5,17).

Wenn es stimmt, dass auch Johannes das Werden einer auf den Messias Jesus vertrauenden Gemeinde, die auch von Gott gezeugten Kindern besteht (1,12-13) als eine solche neue Schöpfung betrachtet, dann ist zu fragen, in welcher Weise er das tut. Konzentriert sich Johannes auf die Zeugungen (tholɘdoth) der Kinder Israels inmitten der Völker, die im 1. und 4. Buch Mose beschrieben und hier fortgesetzt werden? Oder nimmt Wengst auch für Johannes bereits eine aus Juden und Griechen zusammengesetzte Gemeinde an?

Ton Veerkamp <16> betont die Bedeutung von „Schöpfung“ für Johannes in noch grundsätzlicherer und umfassenderer Weise. Indem Jesus am Sabbat Heilungen vollzieht, macht er offenbar, dass die Schöpfung als Ganze noch nicht vollendet ist:

Johannes hat es deutlicher, provozierender als die anderen Evangelisten gesagt. „Mein VATER verrichtet Werke bis jetzt, so verrichte auch ich Werke“ (5,17), lässt er den Messias Jesus sagen. Ein gelähmter Mensch, ein gelähmtes Israel ist Zeichen der Nicht-Vollendung. Schöpfung ist nicht, Schöpfung wird. Schöpfung bedeutet kein massives Sein, wie „Welt“ oder „Natur“, sondern eine Wirklichkeitsstruktur, eine Struktur des Werdens, niemals des Seins. Dass alles einen Anfang und auch ein Ende hat, ist eine Platitüde. Schöpfung bedeutet, dass nichts in sich selbst begründet ist, dass nichts Wirkliches, also kein Einzelnes in der Wirklichkeit sich zum Absoluten, sprich zum theos, erklären kann.

Veerkamp wird sogar noch konkreter. Er verweist darauf, dass der Schöpfungsbericht in 1. Mose 1,1 – 2,4 nicht einfach als weisheitlicher Lobpreis einer fertigen Schöpfung zu begreifen ist, sondern als „formalisierte Zusammenfassung der Schöpfungstheologie jenes Deuterojesajas“, die in den Kapiteln 40-55 des Buches Jesaja in der Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. entwickelt wurde:

Dieser anonyme Prophet, als Deuterojesaja bekannt, wollte verhindern, dass die nach Babel verschleppten Menschen aus Juda unter dem immensen Anpassungsdruck ihre Identität und somit ihre Zukunft verlieren. Ihr Gott, also das, was ihre unbedingte Loyalität in Anspruch nimmt, kann daher keine regionale, gar lokale Instanz sein. In einer Zeit, wo die Großmächte – das neubabylonische, das ägyptische und das persische Reich – die Geschicke aller Völker im für jenen Propheten überschaubaren Weltkreis bestimmen, kann das Volk Judas im Exil nur dann eine eigene Zukunft haben, wenn das, was sein gesellschaftliches Wesen ausmacht, eine Instanz über allen politischen Instanzen ist, allen, ohne Ausnahmen in Zeit und Raum.

Daraus zieht Veerkamp den Schluss, dass der „Sinn der Schöpfungstheologie“ in der jüdischen Bibel „politischer, nicht kosmologischer Natur“ ist, was sich am eindrucksvollsten darin zeigt, dass der zweite Jesaja nicht einmal davor zurückschreckt, „den shooting star der politischen Neuordnung im ganzen Orient, den Perserkönig Kyros (Cyrus), zum Hauptfunktionär („Gesalbten“, maschiach, Messias) des Gottes Judas/Israels“ zu machen (Jesaja 45,1ff.). So unglaublich es klingt: Zugunsten des kleinsten, unbedeutendsten Volkes auf Erden setzt der Gott Israels die stärkste Weltmacht in Bewegung, um seine Rückkehr aus der Verbannung nach Babel zu ermöglichen. Im Grunde inszeniert dieser Gott sogar die Schöpfung der gesamten Erde unter dem Himmel mit nur einem einzigen Ziel: seinem Volk Israel inmitten der Völker einen Lebensraum zu bereiten.

Es mag verwegen erscheinen, bereits allein aus den Worten en archē, „im Anfang“, diesen Bezug auf die politische Schöpfungstheologie des Deuterojesaja zu erschließen. Es muss sich später erweisen, ob Veerkamps Argumentation stichhaltig ist. Von keinem Exegeten wird allerdings bestritten, wie sehr sich Johannes insgesamt gerade auf die Kapitel des zweiten Jesaja im Jesajabuch bezieht.

↑ Johannes 1,1bc-2: Das Wort und der Gott Israels

1,1bc Und das Wort war bei Gott,

und Gott war das Wort.

1,2 Dasselbe war im Anfang bei Gott.

[28. Februar 2022] Der Rest des 1. Verses im 1. Johanneskapitel wird von Thyen, Wengst und Veerkamp unterschiedlich übersetzt. Zwei Mal steht hier das Wort theos, „Gott“, einmal mit und einmal ohne den bestimmten Artikel. Im 2. Vers wird die Formulierung mit dem bestimmten Artikel wiederholt. Wengst (W30) versucht die unbestimmte Form in 1,1c durch die Übersetzung „gottgleich“ auszudrücken:

1,1b und das Wort war bei Gott

1,1c und gottgleich war das Wort.

1,2 Das war am Anfang bei Gott.

Dazu erläutert er näher (W42):

Das anfängliche Wort hat seinen Platz „bei Gott“. Es wird so nah wie irgend möglich an Gott herangerückt, aber nicht mit ihm identifiziert. Es bleibt eine Differenz; sie wird gewahrt: „Und gottgleich war das Wort.“ Die Übersetzung „gottgleich“ versucht dem Rechnung zu tragen, dass im griechischen Text an dieser Stelle das Wort „Gott“ – im Unterschied zu den beiden anderen Vorkommen – ohne Artikel steht.

Dazu beruft sich Wengst auch darauf (W43), dass der jüdische Philosoph Philo das Wort Gottes oder rabbinische Quellen Jakob als den Stammvater Israels „gottgleich“ nennen können.

Thyen dagegen legt in 1,1c großen Wert auf die Übersetzung von theos mit „Gott“ (T63):

1,1b und der Logos war bei Gott /

1,1c und Gott war der Logos. /

1,2 Derselbe war im Anfang bei Gott. /

Genau damit will Johannes ihm zufolge (T66) deutlich machen,

daß der logos mit Gott weder identifiziert noch von ihm je getrennt werden darf. Gott und sein logos gehören anfänglich und auf immer zusammen.

Tut man dagegen so (T67), als stünde da nicht das Hauptwort theos, sondern das Eigenschaftswort theios, „göttlich“, versucht man sozusagen, „Jesus zum subordinierten Untergott“ zu machen. Johannes aber weiß sich „des teuren und verpflichtenden Erbes von Israels Monotheismus“ gerade dadurch bewusst, „daß er die unauflösbare Einheit des Sohnes mit dem Vater proklamiert (10,30)“.

Der Widerspruch der beiden Sätze in Vers 1b und 1c darf nach Thyen ebeso wenig aufgehoben werden wie später „in der familiaren Metaphorik der Relation von Vater und Sohn … die ebenso unaufhebbare Spannung zwischen der Subordination des Sohnes unter den Vater und seiner Identität mit ihm“. Würde man entweder Jesus nur mit Gott gleichsetzen oder ihn nur Gott unterordnen, dann wäre das „ein Angriff auf Gottes absolute Transzendenz“, denn man

machte den Einzigen (Dt 6,4) zum Exemplar einer Gattung und den Mann Jesus so tatsächlich zu einem „über die Erde schreitenden Gott“ (Käsemann). <17>

Richtig daran ist sicherlich, dass weder der biblische Gott noch Jesus in eine Reihe mit anderen antiken Göttern wie Baˁal, Zeus oder Dionysos gestellt werden dürfen. Dennoch muss gefragt werden, ob nicht auch Thyens Rede von „Israels Monotheismus“ oder sein Pochen auf „Gottes absolute Transzendenz“ in der Gefahr steht, das Wesen Gottes sehr abstrakt und allgemein-menschlich als ein überweltliches göttlichen Wesen zu entwerfen, das mit dem Gott Israels, wie er sich konkret in den Schriften offenbart, nicht mehr viel zu tun hat. Aber genau dieser Gott ist doch „der Gott“, auf den das Wort, der logos, nach Johannes 1,1c und 1,2 ausgerichtet ist.

Ton Veerkamp <18> betont, dass wir „in der Schrift keinen abstrakten, idealistischen Monotheismus“ haben. Es gab in der biblischen Vorstellungswelt durchaus „viele Götter“ in einem ähnlichen Sinne, wie Martin Luther <19> einmal gesagt hat: „Worauf du nu … Dein Herz hängest und verlässest, das ist eigentlich Dein Gott.“ Das erläutert Veerkamp folgendermaßen näher:

In der Schrift ist „Gott“ die Instanz, der man unbedingt Folge zu leisten hat, das Grundprinzip (archē) einer jeweiligen gesellschaftlichen Ordnung. Sie fungiert als Konvergenzpunkt aller gesellschaftlichen Abhängigkeitsverhältnisse. Im Rahmen der biblischen Logik ist die Frage, ob denn überhaupt ein Gott existiert, eine absurde Frage. Einzig erlaubt ist die Frage: „Wer bzw. was ist der Gott, wer bzw. was funktioniert in einer gegebenen Gesellschaft als Gott?“ Vor diese Frage stellte der Prophet Elia das ganze Volk Israel auf dem Berg Karmel (1 Könige 18,21). Nach dieser Logik kann es keine gottlose Gesellschaft geben, weil keine Gesellschaft auf eine Grundordnung verzichten kann. Sie würde dann auseinanderfallen.

Wenn es richtig ist, dass der TeNaK, die jüdische Bibel, auf diese Weise unterscheidet zwischen dem Gott Israels, der „in der altjudäischen Gesellschaft die Funktion hat, ‚aus dem Sklavenhaus herauszuführen‘ (Exodus 20,2)“, und den Göttern anderer Völker, deren Funktion es ist, Unterdrückung und Ausbeutung zu legitimieren, dann meint das Wort „Gott“ mit dem bestimmten Artikel in Johannes 1,1b und 1,2

in unendlicher Verdichtung die spezifische, detailliert bestimmte Gesellschaftsordnung, die sich Israel in seiner Tora gegeben hat, eine Ordnung von befreiten Sklaven, von Autonomie und Egalität.

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, gilt natürlich auch für dieses jüdische Gottesverständnis, dass Gott keinesfalls ein Exemplar einer Gattung von Göttern ist. Alles, was außer dem NAMEN Gott genannt wird, sind ja menschengemachte Götzen (Jesaja 44,6-19). Und wenn Thyen mit der Transzendenz dieses Gottes seine Unverfügbarkeit gegenüber menschlichen Beschwörungskünsten und der Vereinnahmung durch menschliche Interessengruppen meint, dann ist auch gegen diese Charakterisierung nichts einzuwenden. Schließlich ist Thyen auch Recht zu geben, wenn er sagt (T67):

Es ist, wie zu den entsprechenden Stellen zu zeigen sein wird, Gottes egō eimi {ICH BIN}, das aus dem Munde Jesu erklingt, und nicht ein göttliches.

Es wird aber zu fragen sein, in welcher Weise genau er das jeweils interpretieren wird. Ich würde es so ausdrücken, dass Jesus ganz und gar den befreienden NAMEN des Gottes Israels verkörpert.

Seltsam ist übrigens, dass die meisten Exegeten, auch Thyen und Wengst, die Worte pros ton theon sowohl in Vers 1 als auch in Vers 2 mit „bei Gott“ übersetzen, obwohl das Wort pros nicht einfach ein Mit- oder Nebeneinander, sondern eine Ausrichtung auf etwas hin ausdrückt. <20> Veerkamp versucht das auf folgende Weise ins Deutsche zu übertragen:

1,1b Das Wort ist auf GOTT gerichtet, …

1,2 Dieses ist im Anfang auf GOTT hin.

Dabei deutet er mit der Großschreibung des Wortes GOTT an, dass Johannes eben den Gott meint, der sich dem Volk Israel mit seinem befreienden NAMEN offenbart hat; Jesus als das Wort Gottes ist „also nicht auf Gott oder das Göttliche überhaupt hin, sondern auf einen bestimmten Gott, den Gott Israels, gerichtet.“

Den dazwischen liegenden Satz 1,1c übersetzt Veerkamp ähnlich wie Wengst:

1,1c gottbestimmt ist das Wort.

Keinesfalls handelt es sich hier ihm zufolge

um einen griechischen Urteilssatz nach dem Muster S = P {Subjekt = Prädikat}. Das Wort ist nicht mit irgendeinem Prädikat identisch, sondern es geschieht gottbestimmt. Der Artikel fehlt hier, deswegen nicht Gott, sondern gottbestimmt oder, wenn man will, göttlich. Natürlich ist das keine allgemeine Feststellung, das Wort hat keine allgemeine, göttliche Struktur, sondern eine spezifische: Das Wort vollzieht sich im Rahmen dessen, was in Israel der Gott heißt, und es wirkt wie (der) Gott.

Dieses „wie Gott“ wird im Evangelium sachlich durch den Ausdruck „Sohn des Gottes“ (hyios tou theou) wiedergegeben.

Die so verstandene Beziehung des Messias Jesus zum Gott Israels kann man „orientalisch“ nennen im Gegensatz zu der „abendländischen Logik“, <21> auf Grund derer eine schon bald heidenchristlich dominierte Kirche die biblischen Texte beider Testamente bis heute zu lesen sich angewöhnt hat. Und ich werde den Verdacht nicht los, dass auch Thyen durch seine Übersetzung des artikellosen theos mit „Gott“ schon eine spätere Zweinaturenlehre über Jesus, der zugleich ganz Gott und ganz Mensch ist, in diesen Vers hineinliest.

↑ Johannes 1,3: Schöpfung und Geschichte – zukunftsoffen

1,3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht,

und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.

[1. März 2022] Ähnlich wie Luther übersetzt auf Klaus Wengst den 3. Vers des Johannesevangeliums (W30):

1,3 Alles ward durch es

und ohne es ward auch nicht eins, was geworden.

Damit ist (W44) ausdrücklich von der „Schaffung alles Seienden durch das Wort“ die Rede, und es „verbietet sich für Johannes von vornherein ein doketischer oder gar ein gnostischer Schöpfungsbegriff“, also die Vorstellung, dass die „Gemeinde als neue Schöpfung … eine vom Irdischen völlig getrennte Projektion des Himmlischen“ oder dass die geschaffene Welt durch und durch böse sei. Wie schon in seiner Auslegung von en archē in Johannes 1,1 konzentriert sich Wengst in seiner Betrachtung der Beteiligung des Wortes und damit Jesu an der Schöpfung auf „die Gemeinde als restituierte Schöpfung… Sie stellt schon dar, was die Welt durch Jesus sein kann.“

In diesem Zusammenhang geht Wengst auch auf „eine Analogie in der jüdischen Tradition“ ein, „wenn dort Israel als ‚neue Schöpfung‘ begriffen wird.“ Indem in rabbinischen Quellen das Wort „machen“ in 1. Mose 12,2 auf das „Schöpferhandeln Gottes“ in 1. Mose 1,7 bezogen wird, „gilt Israels ‚Genese‘ als neue Schöpfungstat Gottes“. Und weil in 4. Mose 29,2 „für ‚den ersten Tag des siebten Monats‘ im Rahmen der Opfervorschriften nicht zum ‚Darbringen‘, sondern zum ‚Machen‘ aufgefordert wird, kann die an diesem Tag erfolgende „Sündenvergebung“ zugleich als „Neuschöpfung Israels“ verstanden werden.

Wengst lässt aber offen, ob und in welcher Weise die johanneische Gemeinde sich als genau dieses neugeschaffene Israel versteht oder in einer Analogie zu Israel an die Stelle des bisherigen Gottesvolkes treten soll.

Hartwig Thyen konzentriert sich (T68f.) in seiner Auslegung von Johannes 1,3 zunächst darauf, zu erweisen, dass die letzten beiden Wörter ho gegonen, „die geworden sind“, nicht zum folgenden Vers 4 gezogen werden dürfen, sondern zu Recht den Abschluss von Vers 3 bilden (wovon auch Wengst und Veerkamp ausgehen). Seine Übersetzung ist ähnlich wie die von Wengst (T63):

1,3 Alles ist durch ihn geworden, /

und ohne ihn wurde auch nicht ein einziges der Dinge, /

die geworden sind. /

Inhaltlich argumentiert Thyen (T70) gegen die Vorstellung, dass es in diesem Vers „primär um Gottes Handeln in der Geschichte und nicht um sein anfängliches Schöpferwirken“ gehe, weil sich „das Verbum ginesthai ja von Haus aus nicht auf die Schöpfung im Sinne von ‚gemacht werden‘“ beziehe, sondern „im Blick auf geschichtliche Ereignisse: ‚geschehen, sich ereignen, passieren‘“ heiße. Dabei wehrt er sich (T71) vor allem gegen ein damit einhergehendes Verständnis des göttlichen logos im Sinne der „eher heidnischen Gefilde irgendwelcher ‚Zwecke‘ oder ‚Pläne‘ Gottes“ und beharrt unter Berufung auf Maurice Blanchot <22> darauf, „das biblisch bezeugte Sprechen Gottes und sein gesprochenes Wort“ ernstzunehmen:

„Was wir dem jüdischen Monotheismus verdanken, ist nicht die Offenbarung vom einzigen Gott. Es ist die Erschließung der (gesprochenen) Sprache als Ort, wo die Menschen sich in Bezug halten zu dem, was jeden Bezug ausschließt: das absolut Ferne, das absolut Fremde. Gott spricht, und der Mensch spricht zu ihm. Das ist das große Faktum Israels… Zu jemandem sprechen bedeutet, daß akzeptiert wird, daß der Angesprochene nicht in ein System von Sach- oder Seinsinformationen eingeführt wird. Es bedeutet vielmehr, ihn als unbekannt anzuerkennen und als Fremden aufzunehmen, ohne ihn zu nötigen, seine Andersartigkeit aufzugeben…“

Wie dem auch sei, Thyen meint jedenfalls, dass in Johannes 1,3 „der Bezug auf die Schöpfung … wohl kaum ernsthaft zu bestreiten“ ist. Interessant ist dabei nun, dass ihm zufolge dabei die Schöpfung nicht nur

im Sinne des abgeschlossenen Sechs-Tage-Werkes von Gen 1 im Blick ist, sondern wie Joh 5,17 … zugleich die creatio continua {fortwährende Schöpfung} als Erhaltung alles dessen, was ist. Oder anders gesagt, daß bei Johannes wie bei Deuterojesaja, auf den er sich überaus häufig bezieht, das Reden von der Schöpfung vermittelt ist durch die eschatologische Heilsökonomie.

Thyen bringt Vers 3 also mit genau denselben Bibelstellen in Verbindung, die Veerkamp bereits zu Vers 1 angeführt hatte, um die Schöpfungstheologie des Johannes näher zu bestimmen.

Während Veerkamp allerdings die Werke von Johannes 5,17 im Sinne der Vervollkommnung einer noch nicht fertigen Schöpfung begreift (im Sinne der Heilung lähmender Unrechts- und Gewaltstrukturen), spricht Thyen von der „Erhaltung“ der Schöpfung, die man sich wohl als abgeschlossen vorstellen muss. Mit seinem Hinweis auf „die eschatologische Heilsökonomie“ bei Deuterojesaja könnte Thyen etwas Ähnliches wie Veerkamp meinen, wenn er das eschaton, die „Endzeit“, als den Tag der Entscheidung verstehen würde, an dem die kommende Weltzeit des Friedens auf der Erde unter dem Himmel anbricht und die Schöpfung vollkommen sein wird.

Den zweiten Jesaja im Auge zu behalten, lohnt sich nach Thyen auch deshalb (T72), weil es Heinrich Lausberg <23> gelungen ist, das Schriftwort Jesaja 55,10-11 „als den für die Christologie sowohl des Prologs als auch des corpus evangelii {Haupttext des Evangeliums} verbindlichen und diese beiden Teile zugleich fest miteinander verbindenden ‚Bezugstext‘ zu erweisen“:

„,Wort Gottes“ (,mein Wort“) der Stelle Js 55,10-11 bezieht sich auf die ,redende Verkündigung‘ Gottes durch den Propheten: diese Rede Gottes ist fruchtbar wie der Regen. Hierbei erfährt das ,Wort Gottes‘ eine gewisse poetische Personifizierung. – Der Evangelist benutzt diese Personifizierung, um den persönlichen Jesus mit ihm in eins zu setzen und die Ereignisse (und Reden) des Lebens Jesu in dieser Interpretationssicht darzustellen. Der Schriftsteller will, daß die das ganze Evangelium durchziehende interpretatorische Anspielung auf Js 55 immer wieder als solche verstanden wird“.

Es mag nun erstaunen, dass Ton Veerkamp, <24> der doch Johannes 1,1 mit der Schöpfungstheologie von 1. Mose 1 und Deuterojesaja in Verbindung gebracht hat, den Vers 1,3 nicht auf die Weltschöpfung durch das Wort Gottes bezieht. Seine Übersetzung sieht so aus:

1,3a Alles geschieht durch es,

1,3b ohne es geschieht nichts,

1,3c was geschehen ist.

Das passt aber genau zur Vorstellung von der nicht abgeschlossenen Schöpfung, die Veerkamp in Johannes 5,17 bestätigt findet. Hier kann man ebenso gut von der nicht abgeschlossenen Geschichte sprechen.

In 1,3c ist nämlich von dem die Rede, „was Geschichte war, ho gegonen.“ Diese Perfektform „was geschehen ist“, bedeutet – semitisch und nicht griechisch verstanden – „alles, was in der Vergangenheit begonnen und in der Vergangenheit abgeschlossen wurde“. In diese Geschichte kommt nun das Wort hinein (Johannes 1,3ab):

Erst durch das Wort wird die vollendete und abgeschlossene Vergangenheit aufgebrochen und zukunftsfähig gemacht. … Die Verbalform egeneto zeigt die Fortdauer alles dessen, was in der Vergangenheit begann. Ohne es (das Wort) ist alles, was in der Vergangenheit geschah und in der Vergangenheit) abgeschlossen wurde, endgültig vorbei. Die Geschichte – das Kürzel für alles, was in der Vergangenheit begann und abgeschlossen wurde – hätte dann keinen Atem, erst recht keinen langen Atem. Ohne das Wort geschieht nichts mehr, was Geschichte war, ho gegonen. Das Wort ouden, „nichts“, oder, wie andere Handschriften wollen, oude hen, „nicht ein Ding“, bezieht sich auf ho gegonen, „das, was geschehen ist“. Unser Perfekt gibt das Semitische am Perfekt gegonen nur ungenügend wieder; man müsste eigentlich unschön umschreiben, etwa: „Das, was in seinem Werden abgeschlossen ist.“ Nicht ein Ding ist in seinem Werden abgeschlossen, das ist die Aussage. Durch das Wort bleibt alle Geschichte offen, lebendig, wie wir in der nächsten Zeile hören werden. Nichts ist vorbei und nichts ist fertig.

So gesehen spielt es kaum eine Rolle, ob im Vers 3 auf die Schöpfung der Welt oder die fortlaufende Geschichte Bezug genommen wird, denn nach Veerkamp versteht Johannes beide als zukunftsoffen.

↑ Johannes 1,4-5: Leben, Licht und Finsternis

1,4 In ihm war das Leben,

und das Leben war das Licht der Menschen.

1,5 Und das Licht scheint in der Finsternis,

und die Finsternis hat‘s nicht ergriffen.

[3. März 2022] Die Verse 4-5 sieht Thyen in einem engen Zusammenhang, während Wengst (W35) zwischen ihnen einen deutlichen Einschnitt wahrnimmt, der sich daran zeigt,

dass die Verben in V. 1-4 in Zeitformen der Vergangenheit gehalten sind, während in V. 5a ein Präsens erscheint. Die ersten vier Verse beschreiben das anfängliche Sein des Wortes bei Gott und sein schöpferisches Wirken. Dass demgegenüber mit der Aussage von V. 5 ein großer Sprung vorausgesetzt ist, wird auch daran deutlich, dass für das nun als Licht prädizierte Wort Johannes der Täufer als Zeuge angeführt wird. Es ist also jetzt konkret das geschichtliche Auftreten und Wirken Jesu im Blick, ohne dass sein Name hier schon genannt wird.

Damit schließt (W46) Vers 4 den „Vorspann“ ab, „der die Tiefendimension dieses Geschehens aufzeigt“ (W30):

1,4 In ihm war Leben

und das Leben war das Licht der Menschen.

Inhaltlich beschreibt Klaus Wengst die Beziehung der hier erstmals erwähnten Worte zōē, „Leben“, und phōs, „Licht“, folgendermaßen (W45):

Das Neue ist, dass jetzt nicht mehr vom Geschaffenen im Ganzen gesprochen wird, sondern die Menschenwelt im Besonderen in den Blick kommt. Und da geht es nicht um Leben überhaupt, sondern um rechtes Leben, um erhelltes Leben. Daher ist es nicht die bloße physische Lebendigkeit, die „das Licht der Menschen“ genannt wird. Wie sollte sie es auch sein können, da sie Menschen nicht daran hindert, sich auch in finsterster Weise zu begegnen und einander das Lebenslicht auszulöschen?

Wer das Evangelium nicht zum ersten Mal liest, wird schon hier an die späteren Ich-bin-Worte Jesu denken, in denen „Leben“ und „Licht“ eine zentrale Rolle spielen; in der „Nachfolge Jesu“ erhält „der Lebensweg Orientierung“ und bleibendes Leben „auch angesichts des Todes“. Diese „Aussage von der Orientierung gebenden Lebensvermittlung des Wortes“ erinnert zugleich auch „an die Tora“ (W45f.):

Man sollte hier keine vorschnellen Abgrenzungen konstruieren. Die Struktur ist jedenfalls dieselbe: Sowohl das Wort, das in der Tora besteht, als auch das, mit dem Jesus identifiziert wird, gibt Orientierung für einen Weg, auf dem Leben erfahren und verheißen wird. In welchem möglichen Verhältnis beides zueinander steht, wird zuerst bei der Auslegung von 1,17 zu fragen sein.

Zusammenfassend sagt Wengst sodann von Johannes 1,1-4 (W46):

Johannes stellt in den ersten vier Versen seines Evangeliums Jesus in die Dimension des Wortes, mit dem Gott selbst sich vernehmbar macht, mit dem er schon in der Schöpfung gesprochen hat. Indem er so vom Wort redet, es von Anfang an „bei Gott“ weiß und dieses Wort sozusagen „Platzhalter“ sein lässt für Jesus, hat er damit einen Bezugsrahmen abgesteckt, innerhalb dessen das im Evangelium erzählte Handeln und Geschick Jesu als Selbstmitteilung Gottes begriffen werden kann und soll.

Damit muss man Wengst wohl so verstehen, dass die Verse 1 bis 4 zunächst vom Wort im Sinne des Schöpferwortes und der Tora des Gottes Israels reden und dass erst Vers 5, den Wengst folgendermaßen übersetzt (W30), konkret von Jesus handelt:

1,5 Und das Licht scheint in der Finsternis,

aber die Finsternis hat es nicht gefasst.

Damit handelt er sich aber ein Problem ein, das er folgendermaßen beschreibt (T46f.):

Johannes springt also vom schöpferischen Wirken des Wortes „am Anfang“ sofort hinüber zum Wort, wie es in Jesus wirkt. Sein Interesse dabei dürfte die Zuordnung von urzeitlichem und endzeitlichem Handeln Gottes sein: Er kommt in Jesus nicht anders zu Wort, als der er am Anfang schöpferisch gesprochen hat. Aus dieser Nebeneinanderstellung von Schöpfung und Neuschöpfung, die um der Prägnanz der Zuordnung willen alles, was dazwischen liegt, überspringt, darf nun nicht umgekehrt geschlossen werden, Johannes habe an der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel kein Interesse. Selbstverständlich denkt er nicht an einen Schöpfer, der von Israels Gott unterschieden wäre. Das wird im Evangelium oft genug deutlich. Auch das von Gott bei der Schöpfung gesprochene Wort kennt er ja nur aus seiner jüdischen Bibel.

Aber entsteht die Wahrnehmung eines solchen Überspringens der Geschichte Israels nicht erst dadurch, dass Wengst die ersten vier Verse wegen ihrer Vergangenheitsformen im Sinne einer fernen Vergangenheit der geschichtlichen Gegenwart Jesu gegenübergestellt hat? Nimmt man dagegen ernst, dass Johannes die Rede vom „Anfang“ als immer gegenwärtigen und zukünftigen Grund des schöpferisch-befreienden Wirkens Gottes versteht, auf den hin Jesus als Gottes Wort von Anfang an ausgerichtet ist, muss man sich keine Gedanken darüber machen, ob Johannes die Befreiungsgeschichte Israels vergessen könnte.

Weiter schreibt Wengst erstaunlicherweise zwar (W47), dass in dem „Menschen Jesus … kein anderes Licht aufscheint als das, von dem er im Schöpfungszusammenhang gesprochen hatte“, aber die „Finsternis“, von der hier „ganz unvermittelt“ die Rede ist, begreift er nicht ebenfalls vom biblischen Schöpfungsbericht her. In seinen Augen macht Johannes „nicht den mindesten Versuch, die Finsternis von irgendwoher abzuleiten oder ihr Vorhandensein zu erklären“. <25> Aber er muss sie doch gar nicht „von irgendwoher“ erklären, da er das, was er mit Finsternis meint, sehr genau aus den Schriften kennt.

Diesen Zusammenhang benennt Hartwig Thyen (T72) deutlich, indem er schon in Vers 4b, dem zufolge das „Leben des logos … die Menschen ins Licht“ versetzt, eine nicht zufällige Entsprechung zum „ersten Wort des Schöpfers (Gen 1,3) und seinem ersten Tagewerk, ‚und Gott schied zwischen dem Licht und der Finsternis‘“, erblickt:

Allein diese Scheidung macht die Finsternis als solche überhaupt erst wahrnehmbar. „Es gibt sie“ – wie unser folgender Vers impliziert – nur als Aufstand gegen das Licht. Darum ist das dem logos innewohnende Leben ausnahmslos für alle Menschen das Licht, ganz unabhängig davon, wie sich einer dazu verhält: Mag er es begrüßen als Licht auf seinem Wege, oder mag er es hassen und fliehen, damit seine bösen Werke nicht ans Licht kommen (s. u. zu 3,19-21).

Auch nach Ton Veerkamp <26> ist das Leben, das en autō, „in“ oder „mit ihm“, dem Wort, ist, „das Licht für die Menschen“, womit zugleich gesagt ist, dass Johannes dieses Licht nicht „als kosmisches Prinzip“ betrachtet:

Sobald es um nähere Bestimmungen von Wort, Geschichte, Leben, Licht geht, taucht die menschliche Wirklichkeit auf. Diese menschliche Wirklichkeit ist konkrete Geschichte. Bevor diese Geschichte zur Sprache kommt, muss der Widerspruch zum Licht benannt werden. Der Widerspruch lautet Leben/Licht gegen Nichts/Finsternis.

Und auch Veerkamp begreift diese Finsternis, dieses Nichts, wie Thyen von der „Schöpfungserzählung“ in 1. Mose 1,1-4a her:

Bevor wir dort das Wort Licht überhaupt hören, bevor überhaupt ein Wort gesprochen wird, hören wir in der Schöpfungserzählung das Wort Finsternis. Bevor aus dem Himmel und der Erde Schöpfung wird, muss die Finsternis in ihre Schranken gewiesen werden, genauso wie das Chaosmeer.

Konkreter als Thyen wird Veerkamp insofern, als er nicht nur von der Finsternis spricht, die in 1. Mose 1,4-5 „sozusagen entmythologisiert“ wird: „Sie ist kein kosmisches Prinzip, sie ist schlicht Nacht, mehr nicht, weniger auch nicht.“ Ihm zufolge kennt Johannes

auch eine von Menschen verursachte Finsternis. Wir hören Jeremia 4,23-26:

Ich sah das Land, da, irr und wirr,

den Himmel: Keins seiner Leuchten!

Ich sah die Berge, da, erschüttert,

alle Hügel, sie wälzen sich um.

Ich sah, da, keine Menschheit mehr,

alle Vögel des Himmels verflogen.

Ich sah, da, Weinberg ist Wüste,

Städte zerstört,

vor dem Antlitz des NAMENS,

vor dem Antlitz der schnaubenden glühenden Wut seiner Nase.Hier wird der Zustand eines von Krieg verheerten Landes beschrieben mit dem Zustand einer Erde vor jedem schöpferischen Wort: Irr und wirr, kein Licht, keine Menschheit, keine Vögel, alles verwüstet, und zwar wegen der törichten Politik der Eliten Jerusalems, ihrer Verweigerung, das Reformwerk des guten Königs Josia zu bewahren und die Machtverhältnisse in der Region zu beachten. Das Ergebnis dieser Politik ist das Nichts und die Finsternis. Der Prophet kann das nur als Resultat der zornigen Reaktion des Gottes Israels verstehen. Wenn die Ordnung der Tora, die ja für Israel „Gott“ ist, durch die Politik seiner Eliten zerstört wird, reagiert diese Ordnung mit dem Zorn ihres Zerstörtseins. Es geht nicht um einen mythischen Urzustand, es geht um das, was die Menschen um Johannes damals und was wir heute täglich sehen: Finsternis, Chaos, Zerstörung des Lebens.

Was Veerkamp mit den Worten „irr und wirr“ wiedergibt, ist genau das Doppelwort thohu wabohu, das nur hier in Jeremia 4,23 und in 1. Mose 1,2 vorkommt, von ihm so übersetzt:

Die Erde ist wirr und irr geworden:

Finsternis über der Fläche des unendlichen Meeres.

Gottessturm brütete über der Fläche des unendlichen Meeres.

Damit bestätigt er nochmals, dass das erste Kapitel der Bibel nicht einfach als weisheitlicher Lobpreis einer fertigen, wohlgeordneten Schöpfung zu betrachten ist. Vielmehr muss eine solche Ordnung, die als sehr gut gepriesen werden kann, den bedrohlichen Todesmächten, die sich vor allem in der Weltpolitik erheben, immer wieder neu abgerungen werden:

Die Propheten haben das, was vielleicht ursprünglich ein kosmologischer Ursprungsmythos war, zu einer politischen Lehre des von Menschen verursachten Chaos und ihrer finsteren Zustände gemacht.

Zurück zu Johannes: Er ruft in Veerkamps Augen deswegen die skotia, „Finsternis“, und das thohu wabohu von 1. Mose 1,2 und Jeremia 4,23 als Gegenspieler des Lichts ins Gedächtnis, um die Botschaft vom Messias Jesus als „Leben“ und „Licht“ in die Situation seiner eigenen Zeit am Ende des 1. Jahrhunderts zu stellen:

Was Jeremia beschreibt, ist genau der Zustand des Volkes von Judäa nach dem Jahr 70. Die Stadt ist verwüstet, die Bevölkerung massakriert, das Land unbewohnbar. Was not tut, ist ein vollkommener Neuanfang. Von der Katastrophe des Jahres 70 führt kein Weg mehr zurück, nichts wird mehr sein, was je war. Wegen des aktuellen Zustandes muss jemand, der wie Johannes das Jahr 70 als das Ende deutet, mit den Worten im Anfang beginnen. Das Werk des Messias ist eine neue Erde unter einem neuen Himmel, Leben und Licht. Die Finsternis hat nicht gewonnen: Das Verb, das hier auftaucht, katalambanein, „überwältigen“, hat in der griechischen Version der Schrift immer eine gewalttätige Konnotation. Gegen das Nichts und die Finsternis, die seit dem katastrophalen Ausgang des judäischen Krieges 66-70 herrschten, holt Johannes „Licht“ und „Leben“ hervor: die Finsternis hat Licht und Leben nicht überwältigt.

Auch nach Thyen (T75) hat das Wort katalambanein in Johannes 1,5 „den Sinn eines feindlichen Überwältigens“ oder Auslöschens, wobei in dessen Verneinung nicht „Pessimismus, sondern Siegesgewißheit“ über die Finsternis laut wird:

Denn geradezu per definitionem ist die skotia {Finsternis} Aufstand gegen das Licht. Ihr ganzes Vermögen und Wesen erschöpft sich in solcher Feindschaft. Weil es sie überhaupt nur als diesen Aufstand gibt, vermag sie das Licht weder zu begreifen, noch zu erkennen, geschweige denn jemals anzuerkennen. Darum kann das Lexem skotia auch nicht als Synonym der gerade zuvor genannten anthrōpoi {Menschen} (V. 4) oder des kosmos (V. 10) begriffen werden. Denn anders als die feindliche skotia sind die Welt und die Menschen darin unwiderruflich Gegenstände der Liebe Gottes (vgl. 3,16 u. ö.).

Das wiederum sieht Klaus Wengst völlig anders. Indem er (W47) sich dagegen verwahrt, dass Johannes Spekulationen über die Finsternis anstellt, behauptet er genau das, was Thyen abstreitet:

Er spekuliert nicht, er stellt einen Tatbestand fest. Und mit der „Finsternis“ meint er nichts anderes als die zuvor erwähnte Welt, die er mit dem Wort „alles“ umschrieben hatte, und die Menschen in ihr, die durch das Wort erschaffen worden sind. Im Licht des Auftretens Jesu erkennt er, dass die Welt, so wie sie ist, dass die Geschichte der Menschen, so wie sie verläuft, nicht in Ordnung sind. Damit tritt von hier aus in aller Deutlichkeit hervor, dass die Aussagen von V. 3f. keine schöpfungstheologische Rechtfertigung der faktischen geschichtlichen Wirklichkeit bedeuten. Das Auftreten Jesu lässt die Welt in keinem guten Licht erscheinen. … Mit Jesus ist mitten in der Welt eine gegenüber dem faktischen Geschichtsverlauf andere, sie in Erinnerung an die Schöpfung ändernde Wirklichkeit aufgeleuchtet, die in seiner Nachfolge Raum gewinnt (vgl. 8,12). Die Welt soll und kann anders sein; sie ist es in der Nachfolge Jesu.

Mit diesen Äußerungen kommt Wengst zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie Veerkamp über eine Schöpfung, die durch das geschichtliche Handeln von Menschen in Unordnung geraten ist. Aber er bezieht die „Aussage vom Scheinen des Lichtes in der Finsternis“ auf andere „biblische Zusammenhänge“ als Veerkamp, nämlich zum einen auf die in Micha 7,8 und Jesaja 9,1 angesprochene „Hoffnung auf (messianische) Rettung aus einer als finster erfahrenen Wirklichkeit“ und zum anderen „auf das rechte sozialethische Verhalten, das ausstrahlende Kraft hat und bedrückten Menschen das Leben hell macht“, wie es in Jesaja 58,10 und Psalm 112,4 ausgedrückt wird.

Fraglich ist allerdings, ob er die „Finsternis“ zu Recht mit der Lebenswelt der Menschen gleichsetzt, zumal das Wort kosmos, „Welt“, noch gar nicht vorkam. Ganz so einfach, wie Thyen (T75) die Identifikation der „Welt“ mit der „Finsternis“ unter Hinweis auf 3,16 abweist, ist es aber auch nicht; es wird sich zeigen, dass Johannes vom kosmos in sehr unterschiedlicher, ja, widersprüchlicher Weise reden wird.

Da Wengst die Finsternis mit der Welt gleichsetzt, versteht Wengst (W48) auch das Wort katalambanein anders als Thyen und Veerkamp. Er wählt die deutsche Übersetzung „fassen“, weil sie mehrdeutig genug ist, um „die Bedeutungen von ‚umfassen‘ und ‚erfahren‘, von ‚greifen‘, ‚ergreifen‘ und ‚begreifen‘“ zum Ausdruck zu bringen, und sieht das Wort in teilweiser Parallele zu dem Wort paralambanein in 1,10, mit dem dort gesagt wird, dass das Licht von den Seinen nicht angenommen wird:

Die Welt kann die Wirklichkeit Gottes in einem doppelten Sinn nicht „fassen“ – es sei denn, dass Gott sich fassbar macht, womit er sich aber zugleich wieder in solcher Fassbarkeit verbirgt.

Einen ähnlichen Weg haben offenbar auch die Revisoren der Lutherbibel ab 1984 beschritten, indem sie katalambanein mit „ergreifen“ statt mit „begreifen“ übersetzen. Auch darin bleibt der Doppelsinn eines verstehenden Annehmens sowie eines feindseligen Überwältigens angedeutet.

Welche dieser Sichtweisen angemessen ist, wird erst zu klären sein, wenn deutlicher wird, was Johannes ganz konkret unter kosmos, „Welt“, versteht, und zwar insbesondere, ob und inwieweit er diese tatsächlich mit der „Finsternis“, skotia, gleichsetzt.

↑ Johannes 1,6-8: Johannes der Zeuge

1,6 Es war ein Mensch, von Gott gesandt,

der hieß Johannes.

1,7 Der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge,

auf dass alle durch ihn glaubten.

1,8 Er war nicht das Licht,

sondern er sollte zeugen von dem Licht.

Die Verse Johannes 1,6-8 betrachtet Klaus Wengst (W50) als einen „Exkurs über die Funktion Johannes des Täufers“. Damit will (W49) der Evangelist „offenbar einen konkurrierenden Anspruch“ von Täufergemeinden abwehren, „die Johannes weiterhin für die endzeitliche Gestalt hielten“. Obwohl der Täufer aber ausdrücklich nicht „das Licht“ ist, gehört er doch nicht zur „Finsternis“, sondern ist „gesandt von Gott“:

Obwohl also die Konkurrenzsituation zwischen der an Jesus glaubenden Gemeinde und der Täufergemeinde nach dem Johannesevangelium schärfer ist als nach den anderen Evangelien, ist hier die positive Funktion des Täufers im Blick auf Jesus wesentlich gewichtiger als dort. Bei den Synoptikern ist er Vorläufer und Wegbereiter; im Johannesevangelium ist er Zeuge. Derjenige, auf den sich der Glaube einer konkurrierenden Gruppe bezieht, wird hier zum Zeugen des eigenen Glaubens.

Indem Wengst (W30) seine Übersetzung in Vers 6 mit „Da war ein Mensch“ beginnen lässt, , schenkt er dem Umstand keine Beachtung, dass der Evangelist hier nicht das zuvor sechs Mal auf das Subjekt „Wort“ und „Leben“ bezogene Wort ēn verwendet, sondern das Wort egeneto, womit er den Täufer, wie Thyen annimmt (T78), im „Gegenüber von Sein und Werden“ der „Werden-Seite“ zuordnet. Das wird ihm zufolge zusätzlich dadurch unterstrichen, „daß dem theos ēn des Bezeugten ein egeneto anthrōpos seines Zeugen korrespondiert“, das heißt, wie von Jesus gesagt wird, dass er „Gott“ ist, wird Johannes ausdrücklich als „Mensch“ benannt.

Den in Vers 6 von Thyen nur kurz erwähnten und „kaum zufälligen Anklängen an die Sprache der Bibel” misst Ton Veerkamp <27> erheblich größeren Wert bei. Er sieht eine deutliche Parallele zwischen Johannes 1,6 und Richter 13,2:

Es geschah: ein Mann (Mensch), Gesandter von Gott,

sein Name: Johannes.Es geschah: ein Mann aus Zora, aus einer danitischen Großfamilie,

sein Name Manoach.

Nicht nur ihre semitische Sprache verbindet beide Stellen, sondern auch ihr Inhalt: