Deutsche Übersetzung von Helmut Schütz, hier zuerst veröffentlicht am 8. März 2014.

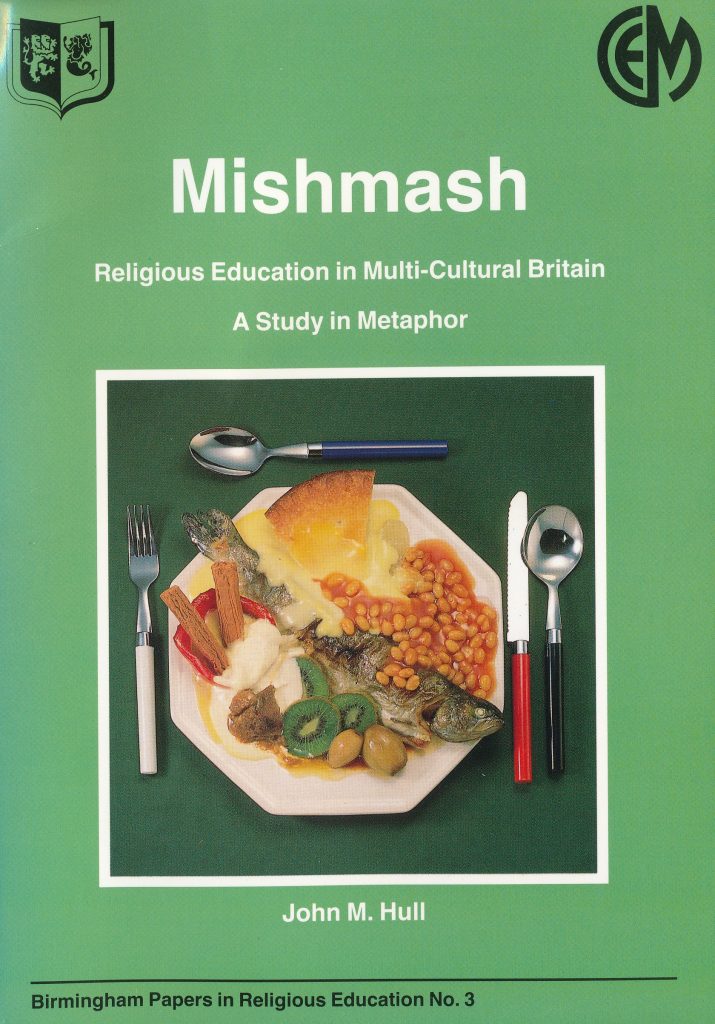

Originaltitel: Mishmash. Religious Education in Multi-Cultural Britain. A Study in Metaphor, Birmingham 1991

Inhalt

Vorwort zur deutschen Ausgabe (Helmut Schütz)

Vorworte zur englischen Ausgabe (David Konstant und Christopher Hughes Smith)

Kapitel 1: Religionsunterricht und Nahrungsmetaphern

Kapitel 2: Die Bedeutung der Nahrungsmetaphern

Kapitel 3: Bildersprache entschlüsselt: Küche, Klasse und Ideologie

Kapitel 4: Reinheit von Nahrung und Glauben

Kapitel 5: „Er erklärte alle Speisen für rein.“ Ein christlicher Ansatz für den Religionsunterricht

↑ Vorwort zur deutschen Ausgabe (Helmut Schütz)

Ist es ein Segen, dass es in fast allen Bundesländern Deutschlands einen konfessionell getrennten Religionsunterricht gibt, der in „in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt“ wird – basierend auf Artikel 7 des Grundgesetzes? Die großen christlichen Kirchen sehen das zweifellos so, da ihnen diese staatliche Garantie eine willkommene Gelegenheit gibt, Zugang zu einer Zielgruppe zu erhalten, die auf dem Weg der religiösen Erziehung im Elternhaus oder durch die innerkirchliche Kinder- und Jugendarbeit kaum noch nachhaltig mit christlichen Inhalten in Kontakt kommt. Ausnahmen bilden unter anderem der nach wie vor stark in Anspruch genommene evangelische Konfirmandenunterricht und die Angebote religiöser Bildung in von Kirchen getragenen Kindertageseinrichtungen. Eine große Chance für die religiöse Bildung auch der muslimischen Schülerinnen und Schüler bietet gewiss auch der auf der gleichen Rechtsgrundlage basierende islamische Religionsunterricht, für den inzwischen in einigen Bundesländern die Voraussetzungen geschaffen werden.

Drei Probleme lassen sich allerdings auf dieser Grundlage nur schwer lösen.

Zum einen gibt es ein Recht auf religiöse Bildung auch für Kinder ohne Religionszugehörigkeit oder für diejenigen, deren Eltern die Teilnahme am Religionsunterricht in der Verantwortung einer der großen christlichen Konfessionen oder eines der vom Staat anerkannten islamischen Verbände ablehnen.

Zum andern sind vor allem in manchen städtischen Grundschulen christliche Kinder in einer solchen Minderheit, dass ihre Zahl nicht mehr ausreicht, um konfessionellen Religionsunterricht jahrgangsweise zu erteilen.

Einen dritten Gesichtspunkt halte ich für noch wichtiger: Der getrennte Religionsunterricht mag zwar zur Identitätsbildung der Schülerinnen und Schüler beitragen, verfestigt möglicherweise aber auch Vorurteile gegenüber den Angehörigen anderer Religionen, vor allem dann, wenn interreligiöses Lernen der Initiative daran interessierten Lehrpersonals überlassen bleibt und nicht fest in der Konzeption der Schule verankert wird.

Multireligiöser Unterricht wird in Deutschland in der Regel misstrauisch beäugt. Man befürchtet kirchlicherseits eine reine „Religionskunde“, also eine völlig distanzierte und emotionslose Vermittlung von Faktenwissen über die Vielzahl der Religionen, bei der das Eigentliche jeder Religion verloren geht (1), und warnt davor, „die ungeordnete religiöse Vielfalt“ zu fördern, bei der „der Erwerb religiöser Identität“ zu kurz kommt (2). Zwar werden in der deutschen religionspädagogischen Diskussion und Literatur kaum die in England bis zum Überdruss verwendeten Metaphern des religiösen „Mischmaschs“ oder „Eintopfs“ bemüht, vermutlich weil allzu selbstverständlich erscheint, dass die Religionen durch die Bestimmungen des Grundgesetzes in der Schule ohnehin fein säuberlich getrennt zu sein haben. Wo über interreligiöse Gebete nachgedacht wird, findet sich aber durchaus auch in Deutschland die Warnung vor „Religionsvermischung“ (3).

Als ich mich im Jahr 2011 als Pfarrer in einem Studienurlaub mit der Frage auseinandersetzte, ob es sinnvoll sei, in einem von der evangelischen Kirche getragenen Kindergarten, der zu einem Drittel von muslimischen Kindern besucht wird, nicht nur Geschichten aus der Bibel, sondern auch aus dem Koran zu erzählen (4), half mir besonders das vorliegende Büchlein von John M. Hull zur Angst vor religiösem Mischmasch, meine eigenen Gedanken zu klären. Ich fand es bedauerlich, dass es nie ins Deutsche übersetzt wurde, und entschloss mich, diesem Mangel abzuhelfen. Auch wenn die Gedanken von John M. Hull mittlerweile (März 2014) schon 23 Jahre alt sind, halte ich sie in ihrer visionären Kraft für noch lange nicht überholt. Gerade indem sie sich ursprünglich auf die ganz andere Situation in England beziehen, in der das Miteinander der Religionen in den Schulen bereits Jahrzehnte früher als in Deutschland ganz selbstverständlich gelebt wurde, können sie der religionspädagogischen Diskussion in unserem Land wertvolle Impulse verleihen.

↑ Mischmasch – die feine englische Art. Multireligiöser Religionsunterricht in England (5) (Christa Dommel)

Mischmasch – so nennen Kritiker abwertend den englischen pädagogischen Ansatz, allen Kindern, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit, gemeinsam Religionsunterricht zu erteilen. „Mishmash“ (6) ist daher auch der Titel eines Buches zum Thema, geschrieben von einem der wichtigsten Befürworter genau dieses Konzepts, Prof. John Hull. Was passiert eigentlich genau in diesem Unterricht, in dem – so die geharnischte Kritik von Baroness Cox im House of Lords 1988 – „wir Gefahr laufen, unser spirituelles Erstgeburtsrecht zu verkaufen für einen fürchterlichen säkularen Eintopf“ (7)? Während eines mehrmonatigen Englandaufenthalts hatte ich Gelegenheit, meiner Neugier nachzugehen.

Eine Gruppe von Kindern, etwa 10 Jahre alt, sitzt im Kreis, gespannte Erwartung liegt auf den Gesichtern. Ihre Lehrerin hat gerade samtweiche rote Geheimnissäckchen verteilt, deren Inhalt von außen vorsichtig betastet wird. Klar ist, dass etwas Besonderes, nichts Alltägliches darin ist. Ein Kind nach dem anderen packt seinen Schatz aus – es sind religiöse Gegenstände aus dem hinduistischen Kulturkreis, die für „Puja“, das tägliche Gebet zu Hause oder im Tempel gebraucht werden. Keine Enttäuschung auf den Gesichtern der Kinder (darauf hatte ich gewartet), sondern anhaltendes neugieriges Interesse. Die Figur des elefantenköpfigen Gottes Ganesha oder die kleinen Kerzenhalter und Behälter werden mit Respekt und Feingefühl in den Händen gehalten und von allen Seiten begutachtet. Ein Junge, dessen Eltern aus Indien stammen und dem diese Gegenstände vertraut sind, erzählt stolz, was er damit verbindet. Andere Kinder – christlich, muslimisch oder konfessionslos – beteiligen sich am Gespräch, vergleichen die Inhalte ihrer Samtsäckchen und hören, was es heißt, ein Hindu in England zu sein. Die Lehrerin moderiert und stellt zwischendurch Fragen oder erklärt etwas. Diese Szene, Ausschnitt eines Films, den ich am „Tag der Offenen Tür“ im Westhill Religious Education Centre, einem College für Lehreraus- und -fortbildung in Birmingham, gesehen habe, spiegelt schulischen Alltag wider: Im multireligiösen Religionsunterricht der öffentlichen Schulen werden die SchülerInnen nicht nach ihrer Religions- oder gar Konfessionszugehörigkeit in getrennte Klassen geschickt, sondern lernen miteinander und voneinander über die eigene und die anderen Religionen in ihrer Stadt, die buchstäblich greifbar werden. Dabei spielen methodisch nicht nur die genannten religiösen Artefakte eine wichtige Rolle, sondern auch Besuche in umliegende Tempel, Synagogen, Moscheen und Kirchen. Neben diesem religionskundlich-informativen Ansatz spielt der themenorientierte Ansatz eine wichtige Rolle. Hier werden existentielle Lebensthemen der SchülerInnen wie z. B. Natur, Familie, Freundschaft, Feste, Tod oder gesellschaftliche Normen in Beziehung gesetzt zu den religiösen Traditionen und zur eigenen spirituellen Entwicklung (letztere wird besonders im Lehrplan hervorgehoben). Denn Ausgangspunkt von „Religious Education“ (RE) ist das einzelne Kind, das befähigt werden soll, im religiös pluralistischen Umfeld seine persönliche Orientierung zu finden, moralische Maßstäbe zu entwickeln und harmonisch mit Andersgläubigen zusammenzuleben. Generell hatte ich in England den Eindruck, dass ein persönlicher religiöser Glaube – unabhängig davon, welcher – weniger als in Deutschland als peinlich oder uncool gilt, bei Erwachsenen wie bei Kindern, sondern hohe Wertschätzung genießt – auch wenn wie in Deutschland die Zahl der Kirchenbesucher abnimmt. Das Wissen etwa: „they pray for us“ („sie beten für uns“) wird als Freundschaftsbeweis verstanden, und zwar durchaus nicht nur von älteren Menschen oder kleinen frommen Randgruppen. Die spirituelle Entwicklung jedes Menschen gilt als wichtig für den Zusammenhalt der Gesellschaft, nicht als Privatsache – dies spiegelt sich in vielfältigen politischen Verlautbarungen wider, etwa wenn Tony Blair die 300-Jahr-Feier der Ordensgründung der Sikhs eröffnet, oder an den öffentlichen Schulen, wo jeden Morgen noch immer gemeinsame Schulandachten stattfinden. Deren Charakter ist de facto ebenfalls multireligiös – vom Gesetzestext wird er allerdings seit 1988 als „überwiegend christlich“ definiert, was für muslimische Eltern auch schon vereinzelt Anlass war, ihre Kinder nicht daran teilnehmen zu lassen (wozu sie ebenso das Recht haben wie selbst eine – kostenneutrale – Alternative zu organisieren). Im Streit um das Konzept des Religionsunterrichts hat sich jedoch in den letzten 30 Jahren die Zusammenarbeit der verschiedenen Religionsgemeinschaften mit den lokalen Bildungsbehörden bewährt und zu einer breiten Akzeptanz des multireligösen Konzepts geführt. Bis Ende der 60er Jahre war die englische Religionspädagogik noch ganz anders orientiert, das Ziel war christliche Unterweisung. Der Religionspädagoge Michael Grimmitt (1982) beschrieb das Problem der zunehmenden Irrelevanz dieses Konzepts: „Die überwiegende Mehrheit der SchülerInnen verbindet mit Religionsunterricht die Wiederholung von altbekannten Bibelgeschichten, unglaubwürdigen Wundern und befremdlichen Gleichnissen, (…) Landkarten von Palästina (…) und dem Warten auf die Pause oder (…) ein Entkommen in die ‚richtige‛ Welt draußen.“ (8) 1970 kam der Wendepunkt mit dem „Durham-Report“: eine Kommission der Church of England, der englischen Staatskirche, die sich mit der veränderten gesellschaftlichen Realität der Einwanderung befasst hatte, kam zu dem Ergebnis: „Auf Akzeptanz für einen bestimmten Glauben oder ein Glaubenssystem zu drängen, ist die Pflicht und das Privileg der Kirchen und ähnlicher religiöser Körperschaften. Es ist jedoch nicht die Aufgabe eines Lehrers in der öffentlichen Schule.“ (9)

Abgesehen von den verfassungsrechtlichen Unterschieden im Vergleich zu Deutschland (Großbritannien hat keine Verfassung und kann daher Bildungsgesetze unabhängig von Verfassungsvorgaben verabschieden) ist es wohl auch die große institutionelle Stabilität der englischen Staatskirche, die sie befähigt zu diesem vergleichsweise souveränen und angstfreien Umgang mit den anderen Religionsgemeinschaften und einem Verzicht auf das Privileg eines „christlichen Religionsunterrichts“ zugunsten des weitaus schwierigeren Einigungsprozesses eines „Religionsunterrichts für alle“. Theologische und religionswissenschaftliche Reflexion begleiten diesen dialogischen Prozess und beleuchten dabei die gesellschaftliche Relevanz des religiösen Glaubens auch und gerade in einer pluralistischen Situation, unabhängig von der Religionszugehörigkeit. Die Universitäten Birmingham und Warwick (Prof. Robert Jackson) fanden in zwei voneinander unabhängigen Studien heraus, dass das Bewusstsein der eigenen religiösen Identität bei Kindern sich durch die Begegnung mit anderen Religionen eher vertieft als auflöst oder verwirrt. Jackson (1993) betont, dass für Kinder nicht die verschiedenen Welten, in denen sie leben, verwirrend sind, sondern – wenn überhaupt – die Fragen der Lehrer, die darauf bestehen, dass sie zu einer der großen Weltreligionen gehören müssen, während sie vielleicht zu einer religiösen Gruppe gehören, die keine Unterschiede macht zwischen Hindus und Sikhs. (10)

Für mich als Deutsche war es frappierend zu sehen, dass „Dialog“ in England nicht nur als theologisches Schlagwort existiert, sondern als schulische und gesellschaftliche Realität bereits Gestalt angenommen hat, die von Kindern schon vom Grundschulalter an erlebt wird, und die eine starke öffentliche Lobby hat. So hat etwa das „Inter Faith Network for the UK“, ein 1987 gegründeter nationaler Zusammenschluss aus 9 überregionalen und 36 lokalen Inter Faith Organisationen sowie den Religionsgemeinschaften selbst und verschiedenen akademischen Bildungseinrichtungen, im Februar 1999 einen Forschungsbericht veröffentlicht zum Thema „Interreligiöser Dialog und Religionsunterricht“, der alle lokalen RE-Lehrpläne Englands (über 100) auswertet. Ein wichtiges Ergebnis: Das von allen Beteiligten angestrebte Ziel, Toleranz, Respekt und Wertschätzung für religiöse Vielfalt zu wecken, kann im Religionsunterricht gefördert werden nicht nur durch das Unterrichten über Religionen als separate Systeme, sondern mehr noch durch eine besondere Aufmerksamkeit für die Momente des Zusammentreffens – bei Kooperation, Dialog und gemeinsam entwickelten Visionen, aber auch bei Spannungen und Konflikten. Ein weiteres Anliegen des Reports: Nicht nur Angehörige einer Religionsgemeinschaft sollen durch RE angesprochen werden, sondern in Zukunft stärker auch die wachsende Zahl von „Ungläubigen“, da Religion keineswegs das Privateigentum der Kirchen oder anderer Glaubensgemeinschaften sei. Auch Hull (1998) betont: „Religiöse und säkulare Kinder brauchen einander.“ (11)

Von den Lehrerinnen und Lehrern wird dabei viel Kenntnisreichtum über die großen religiösen Traditionen erwartet sowie soziale Kompetenz bei genau diesen entscheidenden Momenten des Zusammentreffens verschiedener Glaubensrichtungen und Weltanschauungen – im Klassenzimmer und außerhalb. Wer kann dies wirklich leisten? Zunächst fällt auf, dass eine weitaus größere Vielfalt an Medien zum Thema Religion und Religionen als in Deutschland auf dem Markt zugänglich ist und auch nachgefragt wird: Bücher für alle Altersgruppen, Videos, Spiele, Artefakte etc. Religionswissenschaft an Colleges und Universitäten ist weniger exotisch als hierzulande und kooperiert mit verschiedenen Theologien. Es gibt eine Vielzahl von Netzwerken und Projekten hochmotivierter Interfaith-Interessierter, die einen Verbesserungsbedarf erkannt und in Eigeninitiative für Abhilfe gesorgt haben. Ein solches Beispiel ist das Interfaith Education Centre in Bradford/Yorkshire. Hier wurde, finanziert von der Stadt Bradford und der Bildungsbehörde in London, konzipiert von engagierten Pädagogen verschieder religiöser Herkunft, 1986 ein Zentrum aufgebaut für die Beratung und Fortbildung von RE-Lehrern. Das IEC arbeitet in engem Kontakt zu den örtlichen Religionsgemeinschaften, aber finanziell unabhängig von ihnen. In internationaler Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern entstand ein Praxisbuch über Interreligiöse Erziehung und gemeinsame Bürgerwerte mit dem Titel „Regarding Religion – Ideas for school, classroom and community“. (12)

Bei allen Gesprächen mit Religionspädagogen in Birmingham und Bradford fiel mir eines besonders auf: Man hat Spaß an der Sache, und dies ist auch den religionspädagogischen Texten und Gebeten anzumerken.

O God lead me in the path of the one who is seeking truth

And protect me from the one who has found it.

↑ Vorworte

Dieses Büchlein leistet einen wichtigen und faszinierenden Beitrag zur anhaltenden Debatte über den multireligiösen Ansatz für den Religionsunterricht (13). Ausgehend davon, dass Puristen einen solchen Ansatz abwertend als „Mischmasch“ beschreiben, untersucht und beurteilt John Hull die Sprache derer, die offenbar eine große Angst vor multireligiösem Unterricht haben. Er trägt sowohl erheblich dazu bei, einige der Vorurteile zu klären, auf denen solche Ängste beruhen, als auch zu verdeutlichen, was mit einem dialogischen Ansatz in der religiösen Erziehung und Bildung gemeint ist. Die Basis des Ganzen ist sehr einfach auszudrücken: „Heiligkeit wird entdeckt durch Begegnung.“

Ich begrüße die Ermutigung, die hier religiös Erziehenden zuteil wird, die ihren Schülern helfen wollen, Gott und alles, was mit Gott zu tun hat, aus verschiedenen Blickwinkeln kennenzulernen. Wenn die Wahrheit uns frei macht, ist sie ein Gut, vor der wir niemals Angst haben müssen.

David Konstant, Bischof von Leeds

Das Wort „Mischmasch“ wird häufig gebraucht im Gespräch über religiöse Erziehung in einer multikulturellen Gesellschaft. John Hull nimmt den Ausdruck ernst, untersucht seine Implikationen sowohl mit Heiterkeit als auch intellektueller Ernsthaftigkeit und betont die Inklusivität des Geistes Christi, der Erziehern eine Vision und informierte Ermutigung anbietet. Die Broschüre ist ein scharfsinniges Plädoyer für Freiheit und für Freude. Verschiedene Wissenschafts-Disziplinen werden zum Thema auf köstliche Weise zusammengebracht, um Hackfleisch aus dem Vorwurf des Mischmasch zu machen.

Christopher Hughes Smith, Generalsekretär der Abteilung Erziehung und Jugend der Methodistischen Kirche und ehemaliger Präsident der Methodistischen Konferenz

↑ Einführung

In den letzten zwei oder drei Jahren war die religiöse Erziehung Gegenstand einer lebhaften öffentlichen Debatte mit weitgefächerten Themen. Diese Themen haben zu tun mit dem Wesen religiöser Erziehung, der Beziehung zwischen Weltreligionen, unausgesprochenen Werten im erzieherischen Prozess und dem Charakter der britischen Gesellschaft. Darüber hinaus stehen Wesen und Auftrag des christlichen Glaubens auf dem Spiel. Es gibt heute eine weltweite Diskussion über den Charakter der christlichen Mission. Die einen sehen sie unter dem Aspekt der Ausbreitung des Christentums als solches. Das mag man die „reproduktive Sicht“ christlicher Mission nennen. Andere sehen die Mission der Christenheit im Dienst einer Sache, die größer ist als die christliche Religion selbst. Diese Sache kann man in dem Ausdruck „Königreich Gottes“ zusammenfassen. Ich identifiziere mich mit der letzteren Sichtweise.

Dieses Büchlein befasst sich nicht mit auswertenden oder inhaltlichen Beiträgen zur Erziehungsdebatte als solcher. Das habe ich anderswo versucht (14). Es beschäftigt sich mit dem christlichen Auftrag in der Erziehung, und zwar begrenzt auf die Diskussion eines Symptoms des Ansatzes, den ich oben als „reproduktive Konzeption“ beschrieben habe: nämlich den Gebrauch von Nahrungsmetaphern.

Bei der Analyse dieser Sprache beschäftige ich mich mehr mit der Bilderwelt als mit den Argumenten derer, die diese Metaphorik benutzen. Zum Teil deswegen, weil die Quellen, auf die ich zurückgreife, eher populär als akademisch sind und eher in gefühlsbetonter Rhetorik abgefasst sind. Rhetorische Metaphorik ist nicht nur ein mächtiges Mittel, um Haltungen zu formen, sondern der Schlüssel zum Verständnis der tieferen Struktur des Miteinander-Redens. Indem ich Parallelen ziehe zwischen den Nahrungsmetaphern in der Debatte um religiöse Erziehung und der Rolle des Essens, besonders ekelerregender Speisen, in der menschlichen Entwicklung, Geschichte und Kultur, versuche ich die Wurzeln der emotionalen Macht der Sprache zu verstehen.

Nur wo der Kontext es notwendig macht, habe ich es für angebracht gehalten, die Namen der auf den folgenden Seiten zitierten Personen zu erwähnen. Zum Teil weil ich mich hauptsächlich auf die Sprache selbst konzentriere und nicht auf persönliche Polemik. Ich möchte nicht andeuten, dass jene, die Nahrungsmetaphern verwenden, um multikulturellen Religionsunterricht anzugreifen, eine einheitliche Gruppe bilden oder eine bewusste Strategie entwickelt haben. In der Diskursanalyse ist nicht so bedeutend, was Leute sagen, sondern was durch sie gesagt wird. Die folgende Erörterung versucht, ein Moment in der Evolution westlicher religiöser Kultur zu präzisieren.

Was ich versuche, ist also nicht nur die Analyse metaphorischer Sprache und die Behandlung der tieferen Struktur des Diskurses, sondern ein kleiner Beitrag zu einer Theologie der Kultur und einem Verständnis christlicher Mission. Ihn entwickle ich hauptsächlich im letzten Kapitel, zugegebenermaßen ziemlich skizzenhaft. Ich habe versucht, die Grundlagen dafür in anderen Schriften zu legen, und hoffe bei späterer Gelegenheit auf diesen besonderen Aspekt zurückzukommen.

„Mischmasch“ ist das Hauptbeispiel dieser Rhetorik. Der Ausdruck „Mischmasch“ ist ziemlich erfolgreich verwendet worden, um anzudeuten, dass etwas Ekelhaftes und sogar Gefährliches in britischen Klassenzimmern stattfindet. Aber wovon wird es uns allen angeblich so schlecht? Wer diese Metaphern ekelerregenden Essens benutzt, erklärt selten ruhig und detailliert, wovor genau er die Öffentlichkeit warnen will. Diese Studie bietet eine Klärung des „Mischmasch“-Vokabulars.

Die vorliegende Studie erwuchs aus meinem Editorial im British Journal of Religious Education, Band 12, No. 3 (Sommer 1990), Seite 121-125, unter dem Titel „Mischmasch: Religiöse Erziehung und Pluralismus“ („Mish-mash: religious education and pluralism“). Ich bin den vielen Freunden und Kollegen dankbar, deren Reaktion mich dazu ermutigte, eine detailliertere Studie anzubieten. Einen besonderen Dank bin ich Lynne Price schuldig für ihre Hilfe bei der Recherche und Julie Brean für die sorgfältige Vorbereitung des Manuskripts. Auch der Universität Birmingham bin ich dankbar, deren Forschungsstipendium es mir möglich machte, diese Arbeit durchzuführen.

The University of Birmingham, School of Education

September 1990

↑ Kapitel Eins – Religionsunterricht und Nahrungsmetaphern

Am 2. August 1990 enthielt die Daily Mail einen Artikel, in dem John MacGregor, der Minister für Bildung und Wissenschaft, kritisiert wurde, mit der Überschrift: „Verrat an Thatchers Kindern: der Täter“ (15). Mitten in der Beschreibung der unterschiedlichen Arten, wie Schulkinder verraten werden, lesen wir: „Der Ort des Christentums im Religionsunterricht ist keineswegs klar, ungeachtet dessen, was das Gesetz zu verordnen scheint. Multireligionismus, eine Art von unzusammenhängendem Mischmasch, bei dem eigentlich alles erlaubt ist vom Rastafari-Kult bis zum Marxismus, ist nach wie vor deutlich erkennbar.“

The Church Times enthielt am 20. Mai 1988 einen Leserbrief unter der Überschrift „Debatte über die Zukunft des Religionsunterrichts“. Der Schreiber beklagte sich: „… uns wird auch gesagt, dass wir im Unterricht andere Glaubensrichtungen berücksichtigen müssen. Ich bestreite das nicht. Es sollte im Lehrplan ein Platz dafür eingeräumt werden. Aber das heißt nicht, den christlichen Religionsunterricht in eine Art von religiösem Cocktail zu verwandeln.“

The Times Educational Supplement veröffentlichte am 14. Oktober 1988 einen Artikel „Klärung eines Glaubensaktes“, der sich auf eine der Reden im britischen Oberhaus bezog. Der Redner „argumentierte gegen multi-religiösen Unterricht als ‚einen Cocktail der Weltreligionen‛.“

The Times am 1. April 1988 brachte einen Artikel „Religionskunde ist ein absolut berechtigtes Thema … hat aber nichts mit religiöser Unterweisung zu tun“ (16). Der Artikel berichtet: „Eine Bewegung wurde ins Leben gerufen, die fordert, den christlichen Glauben im Gesetz zur Bildungsreform klar festzuschreiben. Im Oberhaus eröffnete Baronin Cox letzten Monat die Debatte mit der emotionalen Abgabe einer Erklärung: „Als Nation“, sagte die Baronin, „sind wir in der Gefahr, unser spirituelles Erstgeburtsrecht für einen verweltlichten Linseneintopf zu verkaufen.“

The Independent für den 30. April 1990 berichtete: „Eltern drängen auf Entscheidung über multireligiösen Unterricht“ (17) und zitierte ein Elternteil: „Wenn meine Tochter mit zehn Jahren heim käme und sagte, sie wolle Pandschabisch lernen oder irgendetwas anderes, hätte ich nichts dagegen, das wäre ihre eigene Entscheidung. Aber mit fünf, denke ist, sollte man ihnen nicht zu viel eintrichtern (18).“

The Church Times am 22. Juli 1988 berichtete, dass der damalige Minister für Bildung und Wissenschaft, Mr. Kenneth Baker, die Zusicherung abgegeben hatte: „Es war keine Absicht, bestimmte Arten von Religionsunterricht denen einzutrichtern, die es nicht wollten“ (19).

In der Parlamentsdebatte wird die „Lehrplanvereinbarungs-Ethik“ als „das dilettantische, undefinierbare Milch-und-Wasser-Abkommen, das wir seit 1944 hatten“, beschrieben (Unterhaus, 23. März 1988, Spalte 404). „Natürlich gibt es starke Argumente dafür…, im Unterricht auch ein wenig auf die anderen großen Weltreligionen einzugehen, besonders in einer Gesellschaft, in der diese Religionen praktiziert werden. Solch ein Unterricht kann das Verständnis und den Respekt erhöhen, bei denen es sich um wesentliche Werte in einer pluralistischen Gesellschaft handelt. Aber das ist etwas ganz anderes, als junge Menschen der Position eines extremen Relativismus auszusetzen, indem alle Glaubenssysteme wertfrei miteinander in einen Topf geworfen werden …“ (20) (Oberhaus, 26. Februar 1988, Spalten 1455-1456).

Wie diese Beispiele zeigen, wurde die öffentliche Debatte über den Religionsunterricht durch zahlreiche Missverständnisse durcheinandergebracht. Erstens scheint man anzunehmen, dass Religionsunterricht nichts anderes beabsichtigt, als Kinder religiös zu unterweisen, obwohl diese Voraussetzung in der Literatur zum Religionsunterricht der letzten zwanzig Jahre durchgehend zurückgewiesen wurde. Zweitens neigt man dazu, Unterschiede zwischen dem Charakter und Zweck gemeinsamer Gottesdienstfeiern und dem Religionsunterricht im Klassenraum zu ignorieren. Die öffentliche Debatte der letzten zwei oder drei Jahre war weder gut informiert noch von klaren Argumenten bestimmt, aber diese Studie beabsichtigt nicht, die Argumente selbst zu diskutieren, sondern die Aufmerksamkeit auf ein seltsames Merkmal ihrer Rhetorik zu lenken.

Denkt man über die in dieser Debatte verwendete Sprache nach, ist man wie erschlagen durch das Vorherrschen der Metaphern aus dem Bereich der Nahrung und des Essens. Natürlich findet man auch andere Arten von Metaphern. „Der Lehrplan für den Religionsunterricht steht in der Gefahr, in ein Kaleidoskop seichter Ideen über unzählige Glaubenssysteme verwandelt zu werden.“ (Oberhaus, 26. Februar 1988, Spalte 1456). „Der Religionsunterricht darf nicht zu einer Parade rund um ein Religionsmuseum werden. Es muss um den Glauben gehen.“ (Unterhaus, 23. März 1988, Spalte 413). Diejenigen, die Zweifel an der neuen Betonung des Christentums im Gesetzentwurf äußern, benutzen Argumente, die „fast zur Verfinsterung des Religionsunterrichts in den Schulen geführt“ haben (Unterhaus, 18. Juli 1988, Spalte 819). Ab und an haben wir eine sportliche Metapher. „Wie ich den ehrwürdigen Prälaten verstanden habe, als er sich über die Gesetzesänderung Nr. 3 ausließ, wäre es ganz legal und angebracht, wenn zum Beispiel in einem Fußballspiel die verantwortliche Person es plötzlich für angebracht hielte, nach den Regeln von Rugby zu spielen. Das macht nicht schrecklich viel Sinn.“ (Oberhaus, 21. Juni 1988, Spalte 721). Religionsunterricht sollte nicht die Religionen vermischen.

Zu anderen Zeiten wird die Unterstellung einer prächtigen, aber oberflächlichen Parade, in der die Religionen rasch in den Blick kommen und wieder aus ihm verschwinden, mit Metaphern aus dem Bereich von Kleidung und Kosmetik hervorgehoben. „Nach meiner Erfahrung schaffen Schulen entweder den Gottesdienst in Schulversammlungen ab oder sie putzen ihn heraus in multireligiösen Gewändern, das heißt, es gibt absolut keinen Gottesdienst mehr.“ (Unterhaus, Ständiger Ausschuss J, 9. Februar 1988, Spalte 1270). Manchmal wird der Religionsunterricht mit Bildern vom Marktplatz angegriffen. Die Führer der Kirche von England sind „ein wenig zu bescheiden beim Verkauf ihrer Waren. Wenn ich ein Produkt vermarkten wollte, würde ich keinen von ihnen als Verkäufer einstellen.“ (Oberhaus, 3. Mai 1988, Spalte 515). Durch ihr Bestehen auf ihrer Politik des verbindlichen christlichen Religionsunterrichts für ältere Schüler hat sich „die Regierung den Produzenten gebeugt … Wenn sie mit den Konsumenten – den Schülern – gesprochen hätten, wäre ihnen eine andere Antwort gegeben worden. Die Regierung steht in dieser Angelegenheit in der Schuld der Produzenten.“ (Unterhaus, 9. Februar 1988, Ständiger Ausschuss J, Spalte 1264).

Selbst wenn die Metaphern kommerziell sind, geht die Tendenz jedoch dahin, zur Frage der Nahrung zurückzukehren. Religionsunterricht ist Nahrung; sie wird von den Kirchen produziert, und die Schüler als Konsumenten werden mit ihr gefüttert oder zwangsernährt. In der Diskussion darüber, in welchem Sinn der gemeinsame Gottesdienst „im Wesentlichen“ auf dem Christentum beruhen sollte, wurde vor dem Oberhaus erklärt, dass dies nicht „hauptsächlich“ im Sinne von zwei Drittel Reis und ein Drittel Tapioca oder so ähnlich bedeuten würde. (Oberhaus, 21. Juni 1988, Spalte 717). Die Organisation des gemeinsamen Gottesdienstes auf diese Weise, mit Elementen verschiedener religiöser Traditionen, hätte als Ergebnis „einen Pudding“ zur Folge“ (Spalte 719). „Wir müssen bei diesem bedeutenden Thema weg vom Rührschüssel-Ansatz.“ (Oberhaus, 28. Februar 1988, Spalte 1466). Das würde bedeuten: „eine Spur Christentum, ein Schuss Judentum, eine Scheibe Islam und so weiter durch einen Fruchtcocktail der Weltreligionen.“ (Oberhaus, 3. Mai 1988, Spalte 420). Stützt sich die Metapher mehr auf das Trinken statt auf das Essen, liegt die Betonung (wie wir im Milch-und-Wasser-Beispiel gesehen haben) immer auf der Vermischung und Abschwächung. Was die Abänderungsanträge zum Thema Christentum zu erreichen versuchen, ist ein Ansatz für den Religionsunterricht, „der nicht den Glauben irgendeiner Konfession oder Religion verwässert.“ (Unterhaus, 21. Juni 1988, Spalte 658). „Ein Personenkreis … glaubt, dass der christliche Glaube unverwässert gelehrt werden sollte; dass er respektvoll und barmherzig gegenüber anderen Glaubensrichtungen sein sollte, wie es das Christentum uns zu sein lehrt, aber dass der Glaube unverwässert sein sollte. Er sollte nicht verpanscht werden, indem man versucht, ihn mit einem Beigeschmack von etwas anderem zu unterrichten, das in ihn einsickert.“ Derselbe Redner fuhr fort, den Standpunkt zu betonen, dass diejenigen, die den multireligiösen Ansatz unterstützten, „versuchen wollen, alles zu verwässern und abzutun.“ (Spalte 660). Die Minderheitsgruppe der Kinder mit einer von der Mehrheit im Klassenraum unterschiedenen Religionszugehörigkeit stellt einen „Rest“ dar, der sich zurückziehen muss, um die Verwässerung zu verhindern (Spalte 720). „Man kann sie nicht alle miteinander vermischen.“ (Oberhaus, 22. Juni 1988, Spalte 851).

Die meistbenutzte und wirkungsvollste Nahrungsmetapher ist der Ausdruck Mischmasch. „Andererseits, wo der christliche Inhalt der Religionsunterrichtsstunden nicht vermindert wird, weil man einem Mischmasch vergleichender Religionen so viel Zeit widmet, wird er aus einem anderen und, wie ich denke, noch schlimmeren Grund vermindert – nämlich, dass nominell zur Erteilung von Religionsunterricht vorgesehene Schulstunden aufgehört haben, überhaupt irgendeinen religiösen Inhalt zu haben.“ (Oberhaus, 18. Mai 1977, Spalte 706). Wird ein besonderer Effekt gesucht, bringt man die Ideen der „Verwässerung“ und der „Vermischung“ zusammen: „die Verwässerung der christlichen Lehre in einem multireligiösen Mischmasch.“ (Oberhaus, 26. Februar 1988, Spalte 1455). Andere Beobachter der Religionsunterrichts-Szene haben in den vergangenen Jahren ebenfalls das häufige Vorkommen des Bildes vom Mischmasch bemerkt. Dr. Brian Gates vom St. Martin‛s College in Lancaster fasst die Ansichten der Kritiker des etablierten Religionsunterrichtes zusammen. „Die moralischen Übel der Nation hängen zusammen mit der Verwirrung über Glaubensüberzeugungen und Werte, die bei Schülern durch einen Religionsunterricht hervorgerufen werden, der oft nichtssagend oder ein Mischmasch ist.“ (Gates, 1989, S. 7). Ein Leserbrief in The Times Educational Supplement vom 26. August 1988 beklagte die allgemeine Gleichgültigkeit, die zum Weltreligionsansatz im Religionsunterrichtgeführt habe. „Weil unser eigener Glaube nicht stark ist und wir ihn zu wenig praktizieren, macht es uns nicht wirklich etwas aus, wenn es keinen Religionsunterricht gibt oder wenn das Gebetbuch geändert wird oder unsere Kinder einen Mischmasch von Weihnachten, Opferfest, Diwali (21) und dem Goldenen Pferd beigebracht kriegen. Ich vermute, andere Religionen sind anspruchsvoller. Respekt vor anderen Religionen und Kulturen ist das angemessene Ziel, nicht Trivialisierung.“ Häufig beschränkt sich der Gebrauch des Wortes nicht auf die Frage nach dem Lehrplan des schulischen Religionsunterrichts, sondern bezieht sich weitergehend auf die kulturelle und sogar ethnisch/rassische (22) Verschiedenheit, die sich unter anderem im Lehrplan der Schule ausdrückt. Diese Verschiedenheit ist durch Einwanderung geschaffen worden, und der Multikulturalismus versucht, eine neue Einheit zu erschaffen. Ein Korrespondent des Guardian bemerkte unter der Überschrift „Der Wert des Multikulturalismus“, er sähe das Problem darin, „ein mehr oder weniger vereinigtes Volk aus dem durch die Masseneinwanderung herbeigeführten ethnischen und religiösen Mischmasch zusammenzuschmieden.“ (The Guardian, 2. Mai 1990). Wenn die Diskussion sich jedoch direkter auf Fragen des Religionsunterrichts verlagert, schleicht sich oft ein Ton der Empörung und Verachtung ein. Einer der Gegner der neuen Lehrplanvereinbarung im Londoner Stadtbezirk Ealing stellt fest: „Was wir im Lehrplan finden, sind Listen allgemeiner Themen wie ‚Ritual‛, ‚Liebe und Hass‛ und ‚Zeichen und Symbole‛. Kinder aller Glaubensrichtungen werden durch diesen multireligiösen Mischmasch betrogen.“ (The Times Educational Supplement 20. Juli 1990). Bei der Diskussion des Lehrplans für Ealing im Radio bemerkte ein Kommentator: „Ich denke, sie machen sich Sorgen darüber, dass die ganze Sache im Augenblick wirklich ein ziemlicher Mischmasch ist“, während der/die (23) Vorsitzende der Lehrplankonferenz von Ealing die Antwort gab: „Wir sagen nicht, dass Religionen in einem Mischmasch zusammengemengt werden. Und der Lehrplan hat auch nicht diese Absicht. Der Lehrplan erlaubt es den Lehrern, im Unterricht auf die verschiedenen Glaubenstraditionen, die in unserer Gemeinschaft vorkommen, einzugehen. Er erlaubt es ihnen, auf Werte zurückzugreifen, die in jeder Religion gegenwärtig sind.“ (BBC Radio 4, Sonntag, 10. Juni 1990, zitiert nach einem offiziellen Transkript der Sendung, das vom BBC transcript service zur Verfügung gestellt wurde).

Es war die Presseberichterstattung über die Parlamentsdebatten zum Religionsunterricht im Jahr 1988, die Mischmasch als die beliebteste Waffe im Vokabular etablierte. The Times Educational Supplement zum Beispiel bezieht sich in ihrem Bericht am 24. Juni 1988 auf die Hoffnung, dass die neuen Religions-Klauseln im Bildungsreformgesetz „den Mischmasch-Ansatz im Religionsunterricht“ beenden. Andere Beispiele finden sich im Independent für den 22. und 24. Juni 1988. Unter dem Titel „Senior Tories fordern mit Nachdruck christliche Erziehung“ berichtete die Times (21. März 1988), dass der Premierminister eine kleine Abordnung empfangen hatte, die sich über „ ‚die Verwässerung christlicher Lehren in einem multireligiösen Mischmasch‛ und ihre Verweltlichung durch die Konzentration auf soziale und politische Themen“ beklagt hatte. Das Vorherrschen der Mischmasch-Symbolik regte andere Bezugnahmen an. Ein antireligiöser Protest in einem Leserbrief unter dem Titel „Frommer Streit“ wollte den Religionsunterricht in Schulen vollständig abschaffen. „Wäre es nicht besser, wenn Freiheit, Unternehmungsgeist und elterliche Entscheidung noch weiter ausgedehnt würden durch die Bestimmung, dass die Anhänger dieses Minderheiteninteresses [das heißt, der Religion] für ihren eigenen außerschulischen Proviant sorgen, egal auf welche miteinander konkurrierenden Geschmacksrichtungen auch immer sie Lust haben?“ (The Times Educational Supplement, 25. März 1988). „Was Wunder“, grübelte ein Kolumnist in The Times Educational Supplement, „dass das Gesetz dermaßen ignoriert wird und dass der Religionsunterricht, verschlungen durch Staatsbürgerkunde und multikulturelle Bewusstseinsbildung, die spirituellen und moralischen Bedürfnisse junger Menschen nicht mehr nähren kann.“ (The Times Educational Supplement, 12. Februar 1988, „Religionsunterricht und Mitgefühl“ (24)). Mit ähnlicher Tendenz meinte der Leserbriefschreiber an die Church Times (30. September 1988): „Wir haben in den vergangenen Jahren Experimente multireligiöser Programme erlebt, bei denen die Gestalt Unseres Herrn meist verborgen blieb hinter anderen religiösen Führern. Anscheinend begreift unser Land, dass das nicht das richtige Rezept für junge Menschen ist, wenn sie in einen eindeutigen Glauben eingeführt werden sollen, der ihr tägliches Leben bestimmt.“

Im Oktober debattierte das Oberhaus über die Zukunft des religiösen Runkfunkwesens. Unter Bezug auf die Zusammensetzung des zentralen religiösen Beirats, der die BBC und die Unabhängige Runkfunk-Behörde in Fragen des religiösen Rundfunks berät, sagte einer der Redner: „Er besteht aus einem Mischmasch von Religionen, in den jeder hineingestopft wird, und es gibt in ihm keine entschiedenen Vertreter des Evangeliums.“ (The Guardian, 2. Oktober 1990).

Als ein letztes Beispiel für die Macht, die Nahrungsmetaphern auf die Vorstellungskraft derer ausüben, die die Betonung der Weltreligionen im gegenwärtigen Religionsunterricht nicht mögen, dürfen wir auf den Leserbrief über die Lehrplanvereinbarung in Ealing zurückkommen, der oben aus The Times Educational Supplement zitiert wurde. Der Korrespondent zog die energische Schlussfolgerung: „Wenn dieser Lehrplan ‚erzieherisch gesund‛ ist, dann bin ich ein gekochtes Ei.“ Dieses ziemlich seltsame Beispiel muss diesen kurzen Überblick über die Nahrungsrhetorik abschließen. Viele andere Beispiele könnten angeführt werden, aber wir müssen nun fortfahren, um zu untersuchen, was das, was wir beschrieben haben, bedeutet.

↑ Kapitel Zwei – Die Bedeutung der Nahrungsmetaphern

Aus dem Zusammenhang der bisher zitierten Beispiele wird dem Leser ersichtlich, dass Mischmasch mit der Tatsache zu tun hat, dass Religionsunterricht in den Schulen von England und Wales normalerweise nicht auf das Christentum beschränkt ist. Mischmasch hat mit dem Umfang des Lehrplans zu tun. Was angegriffen wird, ist ein „multireligiöser Mischmasch“.

Es wäre jedoch ein Missverständnis, den Schluss zu ziehen, dass sich der Protest gegen die Weltreligionen als solche richten würde. Die Debatten betonen häufig, dass andere Religionen bedeutungsvoll sind, respektiert werden müssen und in der Schule gelehrt werden können. „In unserem Land gibt es Situationen, in denen es richtig ist anzuerkennen, dass es Andersgläubige gibt, und sicherzustellen, dass sie eine anständige Unterweisung bekommen.“ (Oberhaus, 21. Juni, Spalte 718). „Es ist ein grundlegendes Prinzip, dass jeder Religionsunterricht, ob christlich oder anders geprägt, Respekt, Toleranz und Verständnis für jene fördern sollte, die anderen Glaubensrichtungen anhängen.“ (Oberhaus, 21. Juni, Spalte 659). In diesen Debatten gibt es gewiss keine Missachtung der spirituellen Rechte von Kindern aus einer Vielfalt religiöser Traditionen. Die Teilnehmer an den parlamentarischen Debatten beziehen sich häufig auf die Ansichten der Führer der muslimischen und jüdischen Gemeinden und sprechen von ihnen immer mit Hochachtung. „Natürlich gibt es starke Argumente dafür – und ich muss das betonen –, im Unterricht auch auf die anderen großen Weltreligionen einzugehen, besonders in einer Gesellschaft, in der diese Religionen praktiziert werden. Ein solcher Unterricht kann das Verständnis und den Respekt steigern, und das sind wesentliche Werte in einer pluralistischen Gesellschaft.“ (Oberhaus, 26. Februar, Spalten 1455-1456). Am 7. Juli 1988 fasste ein Redner im Oberhaus die ganze Debatte der vorherigen Monate zusammen als „eine interreligiöse Bemühung, um die Eigenständigkeit jeder Religion und den Respekt vor allen Religionen sicherzustellen.“ (Spalte 436).

Die Furcht vor dem, was Mischmasch genannt werden sollte, tauchte im Unterhaus am Abend des 9. Februar 1988 auf. Die Bestimmungen für den gemeinsamen Gottesdienst wurden diskutiert, und die Frage wurde aufgeworfen, ob irgendeine religiöse Erfahrung echt sein könne, die bei einem Gottesdienst unter Beteiligung von mehr als einer Religion hervorgerufen würde. Es wurde argumentiert, dass „die Erfahrungen und Empfindungen eines Gottesdienstes in einem multireligiösen Kontext nicht möglich sind. Ich glaube, dass Gottesdienst keine wirkliche Bedeutung haben kann, wenn ein Gott am Montag angebetet wird, ein anderer am Dienstag, wieder ein anderer am Mittwoch, und am Donnerstag eine humanistische Feier abgehalten wird.“ (Spalte 1270). Der Redner fuhr fort: „es ist bedauerlich, dass seit 1974 der Religionsunterricht einen Verfall erlebt hat zu einer vergleichenden Religionskunde statt einer Beschäftigung mit religiösen Gefühlen.“ (Spalte 1270). In diesem Stadium der Debatte wurden der multireligiöse Unterricht und der gemeinsame Gottesdienst abgelehnt, nicht weil sie das Gedankengut junger Menschen, sondern ihre Gefühle verwirren könnten. Der Religionsunterricht könnte den Kontakt mit religiösen Gefühlen verhindern, indem er zu einer „vergleichenden Religionskunde“ wird, und wenn dieser Ansatz im Gottesdienst genutzt würde, dann wären die Emotionen, wenn sie überhaupt geweckt würden, verworren und oberflächlich. Es ist wichtig, wahrzunehmen, dass es zu diesem Zeitpunkt der Debatte energische und gut informierte Reden gab, die beharrlich den erzieherischen und geistlichen Wert des Reichtums und der Vielfalt von Schulgemeinden hervorhoben und betonten, dass ein gemeinsamer Gottesdienst, der aus den verschiedenen Milieus der Kinder schöpft, nicht als für sie bedeutungslos erachtet werden muss.

Der Zusammenhang zwischen Mischmasch und multireligiösem Religionsunterricht geht jedoch über eine Sorge um die religiösen Gefühle der Schüler hinaus. Man macht sich Sorgen über das Gewicht, das dem Christentum vom rein inhaltlichen Gesichtspunkt her gegeben wird. Wie viel Christentum wird gelehrt im Vergleich mit der Zeit und dem Raum, die anderen Religionen zur Verfügung gestellt werden? 1985 waren im vorherigen Parlament darüber Bedenken angemeldet worden. Obwohl die Vielfalt der Glaubensrichtungen anerkannt werden sollte, „… bleibt England ein vorherrschend christliches Land … Stundenpläne in öffentlichen Schulen (25) sollten die Vorherrschaft des christlichen Glaubens und eine Wertschätzung der aktuell gegenwärtigen Glaubensvielfalt widerspiegeln.“ (zitiert im Unterhaus, Ständiger Ausschuss J, 9. Februar 1988, Spalte 1281). Wieder einmal ist es der Beachtung wert, dass in den Debatten die Behauptung, das Christentum erhielte keinen größeren Anteil an der Unterrichtszeit, von gut informierten Teilnehmern immer zurückgewiesen wurde. Unsere gegenwärtige Aufgabe ist es nicht, die Wahrhaftigkeit oder Richtigkeit der Anschuldigungen zu diskutieren, die gegen den Religionsunterricht erhoben wurden, sondern die Art und Weise zu erforschen, in der sich die Philosophie des Mischmasch schrittweise entwickelte.

Bis zum 26. Februar 1988 war klar geworden, dass Mischmasch etwas mehr meinte, als Unterrichtsstoffen aus anderen Weltreligionen als dem Christentum ein übertriebenes Gewicht einzuräumen. Es wird deutlich, dass Mischmasch keine Frage der Ausgewogenheit ist, sondern der Reinheit. Natürlich ist es diesen Debattenrednern zufolge ein Problem, dass nicht genug Christentum gelehrt wird. Das eigentliche Problem besteht jedoch darin, dass das Christentum in Verbindung mit anderen Religionen gelehrt wird.

Grob gesagt gibt es zwei hauptsächliche Arten des Unterrichts über die Weltreligionen: den systematischen Ansatz und den thematischen Ansatz. Im systematischen Ansatz wird jede Religion mehr oder weniger vollständig in recht ausführlichen Unterrichtseinheiten durchgenommen. Der Lernstoff eines solchen systematischen Unterrichts ist die Religions als Ganze. Der andere Ansatz besteht darin, einen bestimmten Aspekt der Religion mit Hilfe von Material aus verschiedenen religiösen Traditionen zu behandeln. Dieser thematische Ansatz geriet unter Beschuss. Er ist es, der als „Verwässerung christlicher Lehre in einem multireligiösen Mischmasch“ beschrieben wurde (Spalte 1455). Dieselbe Rede fährt damit fort, die Wichtigkeit des Unterrichts über die anderen Weltreligionen zu verteidigen, aber es ist zu diesem Zeitpunkt nicht klar, wer diesen Unterricht erhalten soll. Zu vermuten ist, dass dieselben Kinder beides erhalten: umfangreiche christliche Unterweisung und Unterricht über die anderen Religionen in geringerem Maße. Was wir vermeiden müssen, ist etwas ganz anderes, nämlich „junge Menschen einer Position des extremen Relativismus auszusetzen, innerhalb dessen alle Glaubenssysteme in einem wertfreien Eintopf dargeboten werden…“ (Spalte 1456). Es ist nicht klar, warum der thematische Ansatz Schüler eher zum Relativismus verleiten sollte als der systematische Ansatz, und wenn das Studium anderer Weltreligionen tatsächlich einen so großen Gewinn darstellt, ist es schwer zu begreifen, warum der Unterricht über das Christentum nicht durch einen thematischen Vergleich lebendiger gemacht werden sollte.

Die Debatte klärt diese Fragen nicht, sondern driftet ab in alarmierende Anschuldigungen, die sich auf Okkultismus und Zauberei beziehen, bis hin zur Schlussfolgerung: „Die ursprünglichen Bemühungen, ein Verständnis anderer Glaubensrichtungen einzubeziehen, waren lobenswert. Aber das rechtfertigt nicht eine Umwandlung des gesamten Lehrplans für den Religionsunterricht in ein Kaleidoskop seichter Ideen über unzählige Glaubenssysteme vom Schamanismus, Ahnenkult und Okkultismus bis hin zu einem Studium anderer Religionen, das den Schülern die fundamentalen Lehren des Christentums vorenthält.“ (Spalte 1456). Wären Eintopf und Mischmasch vermeidbar, wenn Religionslehrer versprächen, niemals Okkultismus, Zauberei oder Schamanismus zu erwähnen? Wäre Mischmasch vermeidbar, wenn nur drei oder vier Religionen gelehrt würden, statt eine große Zahl, ja Myriaden anderer Glaubensrichtungen zu behandeln? Wäre Mischmasch vermeidbar, wenn in diesem Halbjahr die grundlegenden Lehren des Christentums sorgfältig gelehrt würden und im nächsten ebenso sorgfältig die grundlegenden Lehren des Islam? In diesem Stadium der Debatte hätten wir annehmen können, dass diese Fragen zu bejahen wären, aber im Fortgang der Diskussion wurde klar, dass es nicht so einfach ist, Mischmasch zu vermeiden. Diese spezielle Rede schließt mit einem scharfen Angriff auf die Führer der Kirche von England. „Welche anderen Repräsentanten irgendeiner Weltreligion sind so freizügig, dass sie eine Verdünnung ihres Glaubens in einen synkretistischen Relativismus zulassen, der unausgesprochen oder ausdrücklich seine Unverwechselbarkeit und Echtheit unterminiert?“ (Spalte 1458). Nun dauert es nicht mehr lange, bis wir ein bisschen mehr herausfinden, was getan werden muss, um nicht die Unverwechselbarkeit und Echtheit einer Religion zu unterminieren.

„… Wenn wir den Glauben und die Prinzipien der Religion als das Lebensblut der Nation und all ihrer Bürger betrachten, dann kann eine wirkungsvolle religiöse Unterweisung ebenso wenig von und an Personen einer anderen Religion verabreicht werden, wie eine Bluttransfusion gefahrlos übertragen werden kann, ohne zuerst die Blutgruppenübereinstimmung zu gewährleisten. Wahllose Blutvermischung kann gefährlich sein, ebenso auch die Vermischung von Religionen in der Erziehung.“ (Oberhaus, 3. Mai 1988, Spalte 419). Nun sehen wir, dass Mischmasch nicht nur eine Frage des Inhalts von Religionsunterricht ist, sondern mit einer adäquaten Übereinstimmung zwischen dem Inhalt und dem Schüler einhergeht. Jedem Schüler, jeder Schülerin soll sein bzw. ihr Glaube gelehrt werden und kein anderer. Unterricht zu halten über einen anderen als den eigenen Glauben ist genau so unnatürlich und gefährlich, als wenn man die Transfusion einer fremden Blutgruppe bekommt. Religionen, genau wie Blutgruppen, schließen sich gegenseitig aus. Der schulische Religionsunterricht, fährt der Redner mit einem Zitat fort, muss anerkennen, „dass es für jeden von uns nur einen Glauben gibt, der mit der persönlichen Überzeugung übereinstimmt; den Glauben unserer Gemeinschaft, unserer Kultur, unserer Familie, unserer Vergangenheit.“ So tritt dieser zentrale Aspekt der Anti-Mischmasch-Ideologie hervor: Religionsunterricht muss in vertikalen Gruppen unterrichtet werden. Jeder Gemeinschaft muss ihre eigene Religion gelehrt werden. Alles andere wäre eine Verunreinigung, eine Entartung. Um der Anklage des Mischmasch zu entgehen, muss der Religionsunterricht zum Werkzeug und Ausdruck einer Art von Stammesdenken, eines Tribalismus, werden.

Die Auswirkungen dieser Vorstellung waren schwer zu fassen. Zwei Vorstellungen wurden in der Debatte verschmolzen. Erstens die Betonung des Christentums als Hauptinhalt des Religionsunterrichts. Zweitens die neuere Vorstellung, dass Schüler in homogenen religiösen Gruppen unterrichtet werden sollten. Das Verhältnis zwischen diesen beiden Zielsetzungen war jedoch unklar. Am Abend des 3. Mai 1988 diskutierte das Oberhaus die Beschlussvorlage: „Der Religionsunterricht in allen öffentlichen Schulen (26) soll vorherrschend christlich sein.“ (Spalte 502). Das ist eindeutig eine inhaltliche Frage. In einer der anderen Vorlagen ging es um die religiöse Einheitlichkeit in öffentlichen Schulen. „Wo eine öffentliche Schule als konfessionelle Schule errichtet wurde, christlich oder nicht-christlich, soll in dieser Schule der Religionsunterricht dieser bestimmten Konfession stattfinden.“ Konfessionen, so scheint es, haben nicht die Freiheit, übereinander zu unterrichten. Jede Schule in freier Trägerschaft (27) soll eine Insel für sich sein. Eine andere Vorlage wendete die Aufmerksamkeit noch klarer vom Inhalt weg und hin zu den Schülern selbst. Wo es Eltern beantragen, sollen vernünftige Maßnahmen „für den Religionsunterricht von Kindern anderen Glaubens, gemäß ihrer eigenen Religion“, getroffen werden. Die Umrisse der vertikalen Strategie treten nun hervor. Es soll eine Übereinstimmung zwischen dem zu lehrenden Glauben und den Kindern geben, die diesen Unterricht empfangen.

Es war die Formulierung „vorherrschend christlich“ (28), die die Kontroverse auslöste. „Das Wort ‚vorherrschend‛ erlaubt in gewissem Umfang den Unterricht anderer Weltreligionen…“ (Spalte 504). Was man in diesem Stadium im Sinn hat, ist nicht nur eine Frage der geistlichen Zentrierung oder eines allgemeinen Ethos, sondern es geht konkret um den Aufbau des Lehrplans. Der Lehrplan soll vorherrschend christlich sein. Aber wie sollte eine vorherrschend christlich geprägte Lehrplanvereinbarung bewerkstelligt werden? Die gesetzlich festgelegte Konferenz, die eine Lehrplanvereinbarung entwirft, setzt sich aus vier Ausschüssen zusammen. In nur einem dieser Ausschüsse, der die Kirche von England vertritt, ist eine mehrheitlich christliche Stimme zu erwarten. Der andere ausdrücklich religiöse Ausschuss vertritt lediglich „andere Konfessionen“, und das schließt Personen verschiedener Weltreligionen ebenso ein wie nicht-anglikanische Christen. Was die Ausschüsse betrifft, die die Lehrer und die Stadträte vertreten, wie sollte man garantieren, dass sie Christen sind? Außerdem, wenn die Lehrplanvereinbarung nur vorherrschend christlich wäre und zum Teil doch andere Religionen behandeln würde, wäre das Ergebnis nicht doch eine Art Mischmasch? Die Sicht des Bischofs von London zu diesem Zeitpunkt war, dass „Religion und nicht ein Ersatz dafür in unseren Schulen gelehrt werden sollte,“ und dass „die christliche Religion die hauptsächliche, aber nicht die ausschließliche Möglichkeit sein wird, das zu tun.“ (Spalte 512) Fortan drehte sich die Debatte um den Ausdruck „in der Hauptsache“ (29).

Was würde geschehen, wenn sogar in einer Schule der Kirche von England die Mehrheit der Schüler muslimisch wäre? Wie könnte ein vorherrschend christlicher Lehrplan Schülern gelehrt werden, die nicht vorherrschend Christen sind?

Das Problem, einen Mischmasch-freien Lehrplan zu bewerkstelligen, wäre noch schwieriger, wenn sich die Aufmerksamkeit der Durchführung von gemeinsamen Gottesdiensten zuwenden würde. Die Schwierigkeit besteht darin, „dass es viel mehr fast unmerkliche Veränderungen gibt, die die christliche Eigenart des Gottesdienstes in Form multireligiöser Initiativen untergräbt … diese Initiativen führen zu einer Reduktion des Gottesdienstes auf den kleinsten gemeinsamen Nenner der Feier gemeinsamer Werte.“ (Oberhaus, 12. Mai 1988, Spalte 1345). Um das zu vermeiden, sollte es einen besonderen Platz für nicht-christliche Religionen geben. „… wir bieten ihnen die Möglichkeit, auf muslimische Weise anzubeten … wollen aber nicht alle in einer nichtssagenden Veranstaltung zusammenstecken.“ (Spalte 1350).

Der Höhepunkt des Bestrebens zu sagen, was ein Mischmasch wäre, fand im Oberhaus im Juni 1988 statt. Von jetzt an, so ist zu hoffen, werden Lehrplanvereinbarungen „sowohl den Rang des Christentums klar bestätigen“ als auch Sorge tragen für „eine flexible Schwerpunktsetzung in Regionen, wo die große Mehrheit der Schüler anderen Religionen angehört.“ (Oberhaus, 21. Juni 1988, Spalte 639). Das Paket von Vorschlägen, die der Bischof von London präsentierte, „wird zur Wahrnehmung und Anerkennung der Tatsache führen, dass zur Abwendung von Indoktrination nicht die Einführung eines Mischmasch erforderlich ist. Ebenso wenig ist die Einführung eines neutralen Ansatzes notwendig, der den Religionsunterricht auf nicht mehr als Information über Religion einschränkt.“ (Spalte 640). Unglücklicherweise sollte die darauf folgende Debatte bald zeigen, dass die Gegner eines Mischmasch weit davon entfernt waren, mit der bloßen Vermeidung „vergleichender Religion“ zufrieden zu sein, und die Beteuerung, man wolle nicht einfach neutral sein, entsprach keineswegs ihren Zielvorstellungen. Es ist „notwendig, die Integrität des Christentums und der anderen Weltreligionen zu schützen.“ Zugleich besteht kein Wunsch, Schüler davor zu bewahren, die Religion anderer Leute zu verstehen (Spalte 641). Das Problem ist, dass die Worte „in der Hauptsache“ trotzdem in der Art von Mischmasch gedeutet werden konnten.

Vielleicht ist es lohnenswert, den Leser an diesem Punkt daran zu erinnern, wie Religionsunterricht und gemeinsamer Gottesdienst nun definiert wurden. Es wurde vorgeschlagen, dass jede neue Lehrplanvereinbarung „die Tatsache widerspiegeln soll, dass die wesentlichen religiösen Traditionen Großbritanniens in der Hauptsache christlich sind, unter Berücksichtigung von Lehre und Praxis der anderen in Großbritannien vertretenen bedeutenden Religionen.“ (Spalte 639). In der Hauptsache sollte der gemeinsame Gottesdienst die umfassenden Traditionen des christlichen Glaubens widerspiegeln.

Das Problem war, dass „hauptsächlich“ immer noch als „Vollmacht für irgendeine verwirrende multireligiöse Versammlung“ verstanden werden konnte (Spalte 642). Gewünscht war, dass „christliche Kinder den christlichen Glauben gelehrt bekommen und ihre eigene gemeinsame Gottesdienstfeier haben sollten … Kinder, die anderen Glaubensrichtungen angehören … sollten ihren jeweiligen Glauben gelehrt bekommen und jeweils ihre eigenen gemeinsamen kultischen Feiern haben…“ (Spalten 653-4). Jedes Kind sollte seinen eigenen Glauben gelehrt bekommen.

Wenn Menschen verschiedener Religion in verschiedenen Teilen des Landes getrennt voneinander sesshaft wären, gäbe es kein Problem. Die meisten dieser Regionen wären christlich, und daher wäre es korrekt zu sagen, dass die Lehrplanvereinbarungen die Tatsache widerspiegeln, dass in der Hauptsache das Christentum die Religion des Landes wäre. Das Problem ist: es gibt keine einfache Übereinstimmung zwischen dem religiösen Glauben und dem Wohngebiet. Daher löst der Ausdruck „in der Hauptsache“ nicht das Problem der vielen gemischten Regionen. Was ist in Gegenden zu tun, wo es beträchtliche nicht-christliche Gruppen gibt? „Grob gesagt gibt es nur zwei Wege, um an das Problem heranzugehen. Ein Weg ist der im Antrag Seiner Exzellenz des Prälaten (das heißt, des Bischofs von London) unterbreitete Weg, … dass wir hauptsächlich ein christliches Land sind und daher, um mit der Situation in diesen Regionen umzugehen, einen hauptsächlich christlichen Unterricht haben sollten. Das ist ein Weg, die Angelegenheit zu betrachten. Er läuft jedoch zwangsläufig auf Mischmasch heraus.“ (Spalten 712-713). Dieser Ansatz besagt, dass man bei einer gemischten Bevölkerung „einen abgestuften Unterrichtsansatz“ haben muss. Der andere Weg zur Lösung des Problems ist getrennter Unterricht für Schüler verschiedenen Glaubens. Nur dadurch wird es keine Abstufung nach unten und keine gegenseitige Verunreinigung geben. Die Ausdrücke „in der Hauptsache“ und „hauptsächlich christlich“ lassen die Tür für multireligiöse Interpretationen sowohl für die Arbeit im Klassenzimmer als auch für den gemeinsamen Gottesdienst weit offen.

Um ungefähr Mitternacht am 21. Juni wurde ein beherzter Angriff geführt, um die Tür für Mischmasch zu schließen. „Die Worte ‚in der Hauptsache‛, wenn sie sich auf eine Veranstaltung oder eine Methode beziehen, legen nahe, dass sie teilweise an der Eigenart der einen Sache Teil hat und teilweise, obwohl in geringerem Ausmaß, an der Eigenart einer anderen.“ Das würde die Vorstellung eines „Pudding“ suggerieren, eines vermengten Auflaufs. Auf der anderen Seite könnte „in der Hauptsache“ bedeuten, dass „die Lehrplanvereinbarung normalerweise einen christlichen Unterricht bereitstellen soll, aber im Ausnahmefall etwas anderes. Dieses andere wird erreicht durch die Zusammensetzung des SACRE, des Ständigen Beirats für den Religionsunterricht (30), der Vertreter der religiösen Minderheiten unter den nicht-anglikanischen Konfessionen einschließt. Sie sind in der Lage, innerhalb des Lehrplans den Teil zu erbringen, der für diese Kinder zutrifft…“ (Spalte 719). Das heißt, „wenn es eine Mehrheit christlicher Kinder gibt, gibt es einen christlichen Lehrplan und eine christliche Gottesdienstfeier, die nicht ‚in der Hauptsache‛ christlich ist, sondern christlich – basta! Das ist es, was hauptsächlich geschieht. In den anderen Fällen erlauben die Bestimmungen… ihre Mitwirkung (das heißt, die der religiösen Minderheiten) in den SACREs, um einen fundierten Lehrplan für diese Kinder bereitzustellen. Das ist nicht ein Mischmasch. Es ist genau das Gegenteil.“ (Spalte 720).

Diejenigen, die besorgt waren über die Kluft zwischen den Absichten des Redners und dem tatsächlichen Wortlaut der geplanten Gesetzgebung, hatten absolut Recht. Die Anti-Mischmasch-Interpretation, die im Oberhaus um Mitternacht am 21. Juni 1988 angeboten wurde, war nichts als ein verzweifelter Versuch, um die Situation zu retten. Der Vorschlag, dass die Hindus in der Gruppe der „anderen Konfessionen“ im SACRE (oder den Lehrplanvereinbarungskonferenzen (31)) eine vollständige Lehrplanvereinbarung für hinduistische Schüler entwerfen sollten, und dass die jüdischen Vertreter auf ähnliche Weise eine komplette und angemessene jüdische Lehrplanvereinbarung für die jüdischen Schüler schaffen sollten, ist überhaupt nicht das, was die diskutierten Texte möglicherweise meinen könnten. Die Gesetzgebung besagt nicht, dass es einen Verbund von Lehrplanvereinbarungen geben soll, die die Glaubensrichtungen der Schülerschaft widerspiegeln, sondern dass jede neue Lehrplanvereinbarung diese Eigenschaften haben soll, nämlich eine bestimmte Gegebenheit widerzuspiegeln und bestimmte Lehrmethoden zu beachten. Das sollen die Merkmale gleich welcher und jeder neuen Lehrplanvereinbarung sein. Der Wortlaut gestattet nicht eine Anhäufung von Lehrplanvereinbarungen, sondern eine integrierte Lehrplanvereinbarung, der alle Mitwirkenden als einem angemessenen Lehrplan für alle in der Region von den Schulen betreuten Kinder zugestimmt haben. Die ganze Struktur des SACRE und der Lehrplanvereinbarungskonferenz mit ihrem System repräsentativer Gruppen und ihren Abstimmungsverfahren ist daraufhin konzipiert, eine Übereinkunft zu erzielen. Sie sieht keine Situation vor und der Wortlaut erlaubt keine solche Situation, in der verschiedene religiöse Gruppen einfach darin übereinstimmen, dass sie verschieden sind. Gleichfalls kann die Vorstellung, dass es in Gegenden, wo die Schülerschaft im Wesentlichen oder sogar vollständig christlich ist, einen vollständig christlichen Lehrplan geben sollte, nicht durch den schlichten Sinn der Gesetzgebung gestützt werden. Uns wird nicht gesagt, dass jede neue Lehrplanvereinbarung die Tatsache widerspiegeln soll, dass die wesentlichen religiösen Traditionen Großbritanniens in der Hauptsache christlich sind und, wo es angebracht erscheint, die Lehre und Praxis anderer bedeutender Religionen berücksichtigen soll. Es ist immer angebracht, die anderen Religionen zu berücksichtigen, weil jede Lehrplanvereinbarung diesem Erfordernis zu entsprechen hat.

Kurz nach Mitternacht beseitigte eine eindringliche Frage jeden verbleibenden Zweifel über die Absichten des reformeifrigen Adels. Was wird aus der Minderheit der Kinder, nehmen wir an, sie seien Christen, in einer hauptsächlich jüdischen Schule? „Was geschieht mit der Minderheit in all diesen Fällen?“ „Es wird einen Rest geben.“ „Werden sie einfach nicht kommen?“ (Spalte 720). Die Antwort war ebenso klar wie die Frage: „Meine Herrschaften, wie schon jetzt ziehen sie sich zurück. Das ist weder ein Fortschritt noch ein Rückschritt; es ist die Aufrechterhaltung des Status Quo, was eine gute oder schlechte Sache sein mag; aber ich glaube, das ist unter diesen Umständen hinnehmbar.“ Die Frage hatte ganz klar eine Verlegenheit hervorgerufen, und der Redner fuhr fort: „was Ihnen als Mitgliedern des Oberhauses nun vorliegt, liefert das, was alle diese Leute wollen. Unsere Schwierigkeit besteht darin, zu erklären, wie es das tut.“ (Spalte 720).

Die Frage des Mischmasch hat sich nun entscheidend vom Inhalt weg hin zu den Menschen bewegt. Nicht nur eine Reinheit des Lehrplans, sondern eine Reinheit der Bevölkerung war notwendig. „Ich denke“, sagte ein nachdenklicher Teilnehmer am nächsten Tag, „das Problem ergibt sich daraus, dass sie in der Schule Gottesdienste für einen Mischmasch von Gläubigen und Ungläubigen anbieten.“ (Oberhaus, 22. Juni 1988, Spalte 859). Letztendlich, wie ein ebenso nachdenklicher Redner am vorherigen Abend gesagt hatte, „wird das heißen, dass viel von unserer eigenen Kultur untergeordnet wird. Wir werden am Ende nicht nur einen Mischmasch-Religionsunterricht, sondern einen Mischmasch von fast allem anderen haben, einschließlich Geschichte und Geographie.“ (Spalte 684). Das war, wie der nächste Redner klug beobachtete, ein Schlüssel für die Logik, die hinter diesem Gesetzentwurf steckte.

Diejenigen, die so in Sorge wegen des Mischmasch waren, hatten kein Verlangen nach weiterer Klärung ihrer Position. Sie war nun mehr als genügend klar. Glücklicherweise blieb die Gesetzgebung bemerkenswert unklar. Man kann das auf geschickte Entwurfsgestaltung in einer Situation, die einen Kompromiss erforderte, zurückführen oder auf verwirrtes Denken. Das macht keinen großen Unterschied. Wichtig ist, dass erzieherische und am Gemeinwesen orientierte Überlegungen am Ende maßgeblich waren. In einer ausgezeichneten zusammenfassenden Rede wurde dem Oberhaus aus der Sicht der Regierung gesagt: „wir wollen so weit wie möglich dafür Sorge tragen, dass die Feier gemeinsamer Gottesdienste wie vorgesehen tatsächlich gemeinsam stattfindet. Da eine solche Gottesdienstfeier eine wichtige Aufgabe erfüllen kann, um die Mitglieder der Schulgemeinschaft zusammenzufügen und ihr Gemeinschaftsfühl entwickeln zu helfen, legen wir in diesem Land die Durchführung des gemeinsamen Gottesdienstes gesetzlich fest… Dieser erzieherische Wert des Gottesdienstes muss klar unterschieden werden von konfessionellen Gottesdienstfeiern, die gemäß ihrer eigenen Ordnung von praktizierenden Christen und Mitgliedern anderer Religionen durchgeführt werden. Die Aufrechterhaltung der Betonung des Gemeinsamen und die Verminderung des Rückzugs der Schüler von der Gottesdienstfeier ist ein geziemendes Anliegen der für die Erziehung Verantwortlichen.“ (Oberhaus, 17. Juli 1988, Spalte 441).

Der Angriff auf den Mischmasch, der sich in der ersten Jahreshälfte 1988 so machtvoll entfaltet hatte, war nicht vollends erfolgreich gewesen. Es war nicht ganz und gar möglich gewesen, die starken Kräfte auszugrenzen, die Bindungen zwischen verschiedenen Kulturen herstellen. Der Wunsch zu trennen und der Wunsch, einander intensiv zu begegnen, hatten im Konflikt miteinander gestanden, und der Wortlaut der Gesetzgebung machte es trotz der anhaltenden Angriffe der Mischmasch-Gegner nicht unmöglich oder illegal, den Weg der Begegnung voranzutreiben.

Wir haben nun den Sinn der Nahrungsmetaphern verstanden. Sie haben die Absicht, die Begegnung unterschiedlicher Kulturen und den Dialog der Religionen lächerlich zu machen und herabzusetzen. Unsere Suche nach ihrer Bedeutung ist beendet, aber unser Bestreben, sie zu verstehen, fängt gerade erst an. Warum gibt es diesen Widerwillen gegen interkulturelles Leben, diese Abneigung gegen den Dialog? Warum sollten starke Abneigungen gegen Nahrungsmittel heraufbeschworen werden, um Emotionen zugunsten des Lebens in getrennten Abteilungen zu wecken?

↑ Kapitel Drei – Bildersprache entschlüsselt: Küche, Klasse und Ideologie

Das Wort Mischmasch war seit der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts gebräuchlich. Es steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem altenglischen Wort miscian, das „mischen“ bedeutet, und mag auf das deutsche mischen zurückgehen. Vielleicht gibt es eine Verbindung mit dem lateinischen Wort für „mischen“, miscere.

Der Brauereiwirtschaft verdanken wir eine der ersten Bedeutungen des Wortes mash: Malz vermischt mit heißem Wasser. Man findet es auch in der Landwirtschaft für eine Mischung aus gekochtem Getreide, Kleie oder Schrot als warmer Mahlzeit für Pferde oder Rinder. Dieser Gebrauch kann bis ins späte sechzehnte Jahrhundert zurückverfolgt werden, besonders im Ausdruck bran mash, „Kleiebrei“. Ein Brei, mash, ist etwas, das man durch Zerschlagen oder Zerdrücken zu einer weichen Masse verarbeitet. Spät im sechzehnten Jahrhundert haben wir bereits metaphorische Ausläufer des Wortes. Ein Brei, mash, kommt den englischen Ausdrücken confused mixture, jumble, medley oder muddle gleich, was im Deutschen etwa einem unordentlichen Gemenge, einem Durcheinander oder einem Kuddelmuddel entspricht. Mischmasch ist einfach eine Verdopplung des mash, und bereits 1585 haben wir „einen wirren oder unordentlichen Haufen von allen Dingen durcheinander: ein Mischmasch.“ (Oxford English Dictionary, 2. Auflage 1989). Das Wort wird immer abwertend gebraucht, meist mit Verachtung. Der Gebrauch des Wortes, um religiöse Praktiken anzugreifen, die für unrein oder unorthodox gehalten wurden, ist gut verbürgt. Aus dem Jahr 1860 haben wir einen Kommentar zum Propheten Haggai von Pusay, der anmerkt: „Die Samaritaner… (inmitten ihres Mischmasch von Gottesdienst, Anbetung, wie unser Herr ihnen sagt, sie wissen nicht, was sie tun).“ (ebd.)

Hotchpotch, Eintopf, bedeutet weitgehend dasselbe wie Mischmasch. Die ursprüngliche Form ist wahrscheinlich hotch pot und kann bis zu einer ursprünglich französischen Bedeutung „einen Topf schütteln“ zurückverfolgt werden. Ab wenigstens dem fünfzehnten Jahrhundert taucht hotchpotch im Englischen als ein kulinarischer Ausdruck auf. Er mag sich auf das Zusammenrühren von Zutaten in einem Topf wie bei einem Eintopf oder einer Brühe beziehen. Sein Gebrauch als Bezeichnung für einen Missstand in einer religiösen Auseinandersetzung kann bis zum späten sechzehnten Jahrhundert zurückverfolgt werden. So wird J. Udall im Oxford English Dictionary von 1588 zitiert: „Schismen, die einen Eintopf aus wahrer Religion und Papismus machen.“ Die Vorstellung eines Schmelztiegels von Nationen oder Rassen findet sich im Jahr 1682: „Ein Eintopf oder Gemisch vieler Nationen“.

Damit es einen Reim auf hotch gibt, wurde der pot zum potch. Das ist ein Gericht, das viele Zutaten enthält. Interessant genug ist, dass das älteste im Oxford Englisch Dictionary angeführte metaphorische Beispiel aus einer theologischen Quelle stammt, vom englischen Reformator Hugh Latimer, der in seiner dritten Predigt vor Edward VI. sagte: „Sie … machten ein myngle mangle und ein hotchpotch daraus … teilweise Papismus, teilweise wahre Religion miteinander vermischt.“ (1549). Aus dem Jahr 1613 haben wir einen Hinweis auf „diese Eintopf-Religion“, und einher mit dem religiösen Gebrauch wird hotchpotch als Bezeichnung für ein Volk mit uneinheitlicher Abstammung verwendet. Ein Beispiel liefern 1980 die Schriften von Huxley, der von „diesem wundervollen ethnologischen Eintopf“ sprach, den man „fälschlicherweise die lateinische Rasse nennt.“

Hodge podge, etwa Sammelsurium, ist einfach eine verderbte Form von hotchpotch. Bis zum siebzehnten Jahrhundert war das Wort negativ besetzt worden. Man konnte Getränke zusammenmixen und den entstehenden Cocktail so benennen, und ab 1561 haben wir einen typischen religiösen Gebrauch: „Viele machen heutzutage ein hogepotche aus der Papisterei und dem Evangelium.“

Um zu verstehen, warum es als widerwärtig empfunden werden konnte, bestimmte Nahrungsmittel miteinander zu vermischen, müssen wir zuerst den Begriff der Küche im Sinne von Kochkunst, Cuisine, erörtern und dann die Geschichte der Ernährung in asiatischen und europäischen Gesellschaften untersuchen. Die Kochkunst entsteht wie die allgemeinere Kultur, von der sie ein Teil ist, aus dem ziemlichen Mangel an biologischer Spezialisierung der Gattung Mensch. Wenn man ein Vogel mit einem langen spitzen Schnabel ist, der geeignet ist, Insekten aus den Spalten und Rissen der Borke eines Baumes herauszuziehen, wird man nur schwer an einen Apfel oder ein Rumpsteak herankommen. Wenn man ein Elefant ist, sind Insekten so gut wie unerreichbar. Ist man ein Fleischfresser oder Pflanzenfresser, ist eine bestimmte Auswahl der Nahrung bereits für einen getroffen worden. Im Falle einer alles fressenden Gattung mit den zusätzlichen Vorteilen, sowohl Zerkleinerungswerkzeuge nutzen zu können als auch Sprache zum Benennen und Unterscheiden und Weitergeben von Rezepten, sind die Auswahlmöglichkeiten fast unendlich groß. Alles, was nahrhaft ist, kann gegessen werden. Unglücklicherweise kann die Sinneswahrnehmung in die Irre führen. Nicht alles, was zum Reinbeißen aussieht, ist wirklich essbar. Ein angesehener amerikanischer Ernährungspsychologe beschrieb das als ein „Dilemma des Generalisten“ (Rozin, 1988, Seite 139). Wir sind angewiesen auf die Klugheit einer Ernährungstradition, um uns im Blick auf unser Essen zu orientieren.

Die Nahrung, die wir essen, kann mit der Sprache verglichen werden, die wir äußern. Die menschlichen Sprechorgane sind fähig, Hunderte, vielleicht Tausende von Lauten hervorzubringen, aber nur ein kleiner Prozentsatz von ihnen wird in jeder konkreten Sprache eingesetzt. Verschiedene Sprachen entstehen wegen der Abgrenzung menschlicher Gemeinschaften auf der einen Seite und der nicht spezialisierten Natur des menschlichen Stimmpotentials auf der anderen. Wir müssen wählen, und wenn wir weitgehend getrennt sind, wählen wir nicht alle das Gleiche. In ähnlicher Weise stellen die in jeder besonderen Küche empfohlenen Nahrungsmittel normalerweise nur einen kleinen Teil von dem dar, was dieser Kultur an Essen zur Verfügung steht, obwohl natürlich die geographische Verbreitung bestimmter Pflanzen und Tiere die Wahl einschränkt. Interessant ist jedoch, dass die Kochkunst nicht notwendigerweise jede der häufigsten regionalen Nahrungsquellen einschließt. Frösche sind in England hinreichend verbreitet, genau wie in Frankreich, und Pferde sind wahrscheinlich in beiden Ländern gleich häufig anzutreffen. Die Kochkunst jedoch unterscheidet sich.

Paul Rozin definiert eine Küche als „ein Korpus traditioneller Kenntnisse und Regeln, die sich auf Nahrung als etwas beziehen, das man essen kann … diese schließen ein … die Auswahl der Grundnahrungsmittel, gewisse Zubereitungstechniken und eine Anzahl geschmacksgebender Zutaten, mitsamt Information darüber, wie man diese nach bestimmten Rezepten miteinander verbindet. Obendrein existieren Regeln über die Abfolge von Speisen bei Mahlzeiten oder die Jahreszeiten hindurch und über Anlässe für besonderes Essen.“ (ebd., Seite 137).

Der gemeinsame Gottesdienst in Schulen kann als eine Zeremonie sozialen Essens betrachtet werden. Wir beginnen zu verstehen, warum das Programm für eine gemeinsame Gottesdienstfeier so gerne wie ein Rezept beschrieben wird und warum die Bildersprache der Zwangsernährung so leicht in den Sinn kommt, wenn wir eine Abneigung gegen etwas empfinden, was angeordnet wird. „Kulturelle Faktoren“, bemerkt Rozin, „sind es, die ursprünglich die menschliche Nahrungsauswahl bestimmen“, und „Kulturen haben Vorstellungen oder Theorien über die Beziehung zwischen bestimmten Nahrungsmitteln und Verhaltensweisen.“ (ebd., Seite 137). „Nahrung ist … eingebettet in eine komplexe soziale Matrix, die politische und ökonomische Einflüsse einschließt.“ (ebd., Seite 138).

Das Ergebnis der Ausübung dieser Vorlieben ist der charakteristische Geschmack einer Küche. Alle Gerichte dieser Küche haben eine gewisse Vertrautheit, ein typisches Aroma. Man mag neue Gerichte in den charakteristischen Stil und Geschmack einer Küche einbringen, aber Küchen, das heißt, Kulturen, zu vermischen, würde bedeuten, ein Mischmasch zu erzeugen. Wegen dieser starken Beziehung zwischen Kultur, Küche und Identität ist das Eindringen in die Grenzen der Küche wie ein Eindringen in die Grenzen einer Identität. Das ermöglicht es uns, den Ursprung der Zurückweisung bestimmter Nahrungsmittel in einer Kultur und in der Entwicklung kleiner Kinder zu verstehen. Der Körper und so auch die eigene Person würden verunreinigt durch den Kontakt mit ekelhafter Nahrung. „Der Mund scheint als eine hoch aufgeladene Grenze zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst zu wirken.“ (Rozin und Fallon, 1987, Seite 26). Wesentlich für das Phänomen des Ekels ist die Erwartung seelischer Verunreinigung. Wie kurz der Kontakt und wie winzig seine Konsequenzen gewesen sein mögen, weist man vielleicht doch ein bekömmliches Essen zurück, wenn irgendein Zusammenhang zwischen ihm und einer ekelhaften Substanz besteht. Wenn die Grenzen des Selbst sich jedoch ausweiten, verschwindet der Ekel allmählich. Liebende finden es nicht ekelhaft, sich auf den Mund zu küssen, aber die kleinste Spur von Speichel oder Lippenstift auf einem Glas, aus dem eine fremde Person getrunken hat, ist für die meisten Leute in unserer Kultur widerwärtig. Eltern finden die körperlichen Produkte ihrer kleinen Kinder normalerweise nicht so unangenehm wie die von Erwachsenen oder Fremden. Ekel geht einher mit dem, was für einen selbst fremd ist. Weil die Möglichkeit der Verunreinigung eine Bedrohung für das eigene Selbst ist, wird die anstößige Substanz zurückgewiesen.

Diese Studien von Ernährungspsychologen sind sehr erhellend für unsere Probleme. Es ist interessant zu sehen, dass das Christentum selbst ekelhaft wird, wenn es in Kontakt mit anstößigem Material gekommen ist. Der Mischmasch besteht nicht aus nicht-christlichem Material, sondern aus einer Mischung aus nicht-christlichen und christlichen Stoffen. Die christlichen Elemente sind genau so widerwärtig wie der Rest. Das gute Essen wurde verpestet und nun ist die ganze Rezeptur verdorben. „Ein auffallendes Merkmal ekelhafter Substanzen ist, dass sie ein absolut gutes Essen durch kurzen Kontakt ungenießbar machen, selbst wenn sie keine wahrnehmbare Spur hinterlassen. Die Idee (die Geschichte) des Kontaktes genügt. Wir haben das als das Prinzip der Kontamination bezeichnet.“ (Rozin, Millman und Nemeroff 1986, Seite 704).

Die Gesetze der magischen Übertragung sind ein Stück weit den Gesetzen der Assoziation ähnlich, die von den philosophischen Psychologen des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts dargelegt wurden. Ihnen zufolge wurden Vorstellungen assoziiert, wenn Ähnlichkeit und Nähe wahrgenommen wurde. Was zählte, war nicht irgendeine logische Assoziation zwischen den Vorstellungen, ihre Verkettung miteinander in einer zusammenhängenden Bedeutungsstruktur, sondern die bloße Erscheinung von Ähnlichkeit oder die Tatsache, dass sie in Zeit und Raum miteinander verbunden und auf diese Weise im Gedächtnis miteinander verknüpft waren. Nach dieser Erörterung schlussfolgern die Autoren: „… während die Gesetze der Assoziation die Art und Weise von Gedankenverbindungen beschreiben und innerhalb des Kopfes bleiben, beschreiben die Gesetze der Magie Praktiken, die einen Schritt weiter gehen: Menschen benehmen sich, als ob sie glauben, dass die Welt in der gleichen Weise organisiert ist wie ihre Gedanken.“ (ebd., Seite 710).

Im Fall, den wir erörtern, ist es die Nähe von Vorstellungen aus verschiedenen Kulturen, die innerhalb eines einzigen Schulbuches oder auf einer gemeinsamen Liste innerhalb eines Lehrplans stehen, die anstößig zu sein scheint. Die Tatsache, dass Kinder aus diesen verschiedenen Kulturen Seite an Seite miteinander im Klassenraum sitzen, weckt ähnliche Emotionen. Die innere Erfahrung von Verwirrung und möglicher Verunreinigung, die stattfindet, wenn die Identität einer Person durch die Gegenwart alternativer Kulturen bedroht ist, erfordert einen großen Aufwand emotionaler Energie, um ihre eigenen unterscheidenden Eigenschaften aufrechtzuerhalten. Dieser Drang zu innerer Unverwechselbarkeit scheint nach außen projiziert zu werden in die Gesellschaft oder den Klassenraum oder das Schulbuch. Innere Trennung wird aufrechterhalten durch aktive Kampagnen für soziale und unterrichtliche Trennung. Soziale Wirklichkeiten werden im Licht innerer Konflikte interpretiert.