Da die Bibel Gottes Wort in der Verpackung menschlicher Worte ist und kein historisches oder naturwissenschaftliches Fachbuch, enthält sie auch Irrtümer und Widersprüche. Das Buch „Lexikon der biblischen Irrtümer. Von A wie Auferstehung Christi bis Z wie Zeugen Jehovas“ von Walter-Jörg Langbein (2006 Berlin) versucht, theologische Laien darüber aufzuklären. Allerdings unterlaufen auch ihm dabei immer wieder Irrtümer und Fehleinschätzungen.

Inhaltsverzeichnis

Verschiedene Überlieferungen über Abschaloms Kinder

Gendergerechte Bibelverfälschung?

War bereits Martin Luther ein Fälscher der Bibel?

Verfolgte Jahwe nur seinen Rivalen Baal, nicht seine Geliebte Ascherah?

Darf Gott einen verletzlichen Augapfel haben?

Wozu wurde die Geschichte vom Auszug aus Ägypten erzählt?

JHWH und Baal – Befreiergott gegen Besitzergott

Wozu diente der Bann – der Massenmord im Namen Gottes?

Ist die Mordgeschichte von Kain und Abel lächerlich?

Waren die Cherubim wirklich keine Engel?

Steht und fällt der biblische Glaube mit der historischen Wahrheit der Bibel?

War David weder mächtig noch fromm?

Hat die christliche Erbsündenlehre etwas mit Sippenhaft zu tun?

Nicht unbedingt ein Rechenfehler im Buch Esra

Wurde Empfängnisverhütung mit dem Tode bestraft?

Vom biblischen Geisterzauber zur Hexenjagd

Hat wirklich niemand Gott je gesehen?

Wer tötete den Riesen Goliath – David oder Elhanan?

Wie sich die Vorstellungen von Hölle und Himmel verwandelten

Wie steht die Bibel zur Homosexualität?

Gibt es Indizien für homosexuelle Neigungen Jesu?

„Hosianna in der Höhe“ oder „Befreie uns von den Römern“?

Wie alt ist das Volk Israel – was bedeutet der Name?

Wurden Jerichos Mauern mit dem Schall von Posaunen zum Einsturz gebracht?

Das Buch Josua – Propaganda für die Tora Gottes

Lag das Gelobte Land in Südarabien?

Jakobs Familiengeschichte – romanhaft ausgestaltet

Warum besteht die Bibel aus zwei „Testamenten“?

Beruht der biblische Kanon auf reinem Zufall?

Falsche Fakten über biblische Könige

Wann wurde Lilith zu Adams Frau?

Auszug aus Ägypten – ein unmögliches Märchen?

Verbietet Gott Menschenopfer oder fordert er sie sogar?

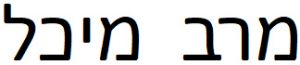

Michal: Fünffache Mutter ohne Kinder?

Herrschte in Israel schon immer der Monotheismus?

Ist in der Bibel Mord im Auftrag Gottes in Ordnung?

Wer schrieb die fünf Bücher Mose – wenn nicht Mose?

Die Noah-Story – Plagiat des Gilgamesch-Epos?

War Onan ein Sünder oder ein biblisches Justizopfer?

Gab es die Orgel schon zur Zeit der Bibel?

Sahen Propheten niemals in die Zukunft?

Die Vierquellenhypothese ist längst überholt

Die Rippe – Symbol der Gleichberechtigung!

Schriften im Geist der Weisheit Salomos

Nur Irrtümer in den Schöpfungsberichten?

Wie alt wurde Abrahams Vater Terach – 145 oder 205?

Von Gottes Chefankläger zum teuflischen Lucifer

„Der soll des Todes sterben“ – drastische Ermahnung oder geltendes Recht?

Turm zu Babel – altes Material für neuen Glauben

Kann man sterbliche Seelen nach dem Tod berühren?

Kannte die Bibel das sich ausdehnende Universum?

Vegetarismus – Schächtung – Ausländerfeindlichkeit

Symbolhafte Erzählungen und lebensrettende Wale

Die Erde – eine Kugel voll Magma über dem Nichts

Das Buch Ester – ein „Kuckucksei“ aus dem Mittelalter?

Von den Tücken kabbalistischer Zahlenmystik

Zahlenirrtümer oder symbolische Zahlen?

Chronik und Könige – warum so verschieden?

Ist die ganze Bibel wortwörtlich von Gott eingegeben?

Propheten sahen in die Zukunft – aber wie?

Wie wird der Gottesname JHWH ausgesprochen?

Auferstehungserfahrungen in einer großen Vielfalt

War in Bethlehem ein heidnisches Heiligtum?

Stern von Bethlehem: Planeten, Komet, Supernova?

Die Dreieinigkeit ist keine Dreigötterlehre!

Widersprüchliches zu Jesus und dem Thema Ehe

Lässt sich Gott mit seinem Volk erlösen?

Bileams sprechende Eselin und Jesu Ritt auf zwei Eseln

Rudolf Bultmann verbot keine kritischen Fragen

Petrus: griechischer Fels oder aramäischer Steinblock?

Galiläa – Jesu Heimat oder Symbol für Rebellion?

Rief Jesus zum Hass auf? Drohte er Gewalt an?

Hat Jesus wirklich Wasser in Wein verwandelt?

Gab es die Kreuzesinschrift auch auf Aramäisch?

Israel starb im Bett, nicht auf seinen Stab gestützt

Hieß Jesu Mutter Maria und war sie eine Jungfrau?

Wurde ein revolutionärer Satz Jesu falsch übersetzt?

Ein Seil geht (nicht) durchs Nadelöhr

Kindermord von Bethlehem – in welche Welt wird Jesus hineingeboren?

Lanzenstich – Widerlegung oder Beweis für Jesu Scheintod?

Wurde das Wort „Maranatha“ wirklich falsch übersetzt?

Der Mensch Jesus wusste nicht, wann er wiederkommt

Jesus kann in dem Nest „Nazareth“ aufgewachsen sein

Kam Ostern von Ostara, der Osterhase vom Klippdachs?

Konnte nach Petri Verleugnung ein Hahn krähen?

Pilatus – auch in den Evangelien kein Menschenfreund

War Paulus nie im syrischen Damaskus?

Wurde Jesus als Meister oder als Rabbi angeredet?

Jesu Leichnam – auf einem Scheiterhaufen verbrannt?

Waren die Evangelisten gegen die Essener von Qumran?

In den Stammbäumen Jesu stecken spannende Details

Jüngere Evangelien sollten nicht die älteren ersetzen

Jesus taufte nicht – aber war auch Johannes kein Täufer?

Tempelreinigung – historischer Anlass für Jesu Tod?

Homosexualität – eine Strafe, für die man bestraft wird?

Jesu Trostwort meinte kein infernalisches Paradies

Hat Jesus vor Gott seine Gottverlassenheit geklagt?

Welcher Versuchung widerstand Jesus als Sohn Gottes?

Verwerfung der Juden – dachte Paulus antisemitisch?

Weihnachten – eigentlich ein Fest des Mithraskultes?

Wie gelangten Ochs und Esel an die Weihnachtskrippe?

Warum ist die Wiedergeburt keine kirchliche Lehre?

Warum erzählt die Bibel eine Gespenstergeschichte?

Viele Facetten der Heilung eines Gelähmten

Wann wurde „Christus“ zum Nachnamen Jesu?

Myrrhe, Essig, Ysop: Erfüllte Prophetie der Psalmen

Schächer, Räuber oder zelotische Freiheitskämpfer?

Die Bibel ist ein Dokument des Glaubens

↑ Sehr geehrter Herr Langbein,

als evangelischer Pfarrer im Ruhestand habe ich Ihr im Jahr 2006 erschienenes Buch „Lexikon der biblischen Irrtümer“ mit Interesse gelesen, da es auf leicht lesbare und auch humorvolle Weise in bibelkritische Sichtweisen einzuführen versucht, ohne das Kind des Glaubens an die Liebe Gottes und die Nächstenliebe mit dem Bade falscher Darstellungen und Widersprüchlichkeiten in der Bibel auszuschütten.

Alle Zitate in meiner Buchbesprechung, die nach einer bloßen Seitenzahl ohne weitere Quellenangabe aufgeführt werden, stammen aus Ihrem Buch, dabei sind längere Zitate blau hinterlegt. Wo Sie in Anmerkungen auf Bibelstellen verweisen, nehme ich den Stellenverweis in eckigen Klammern in das Zitat selbst mit hinein. Sonstige Bibelzitate habe ich meiner Gewohnheit entsprechend gelb hinterlegt, Zitate aus anderen Büchern haben weißen Hintergrund.

Ihre Einschätzung, dass die Bibel in erster Linie ein Glaubensbuch ist und (S. 334) „kein vordergründig historisches Nachschlagewerk über geschichtliche Ereignisse“, teile ich voll und ganz (S. 336):

„Wer leugnet, daß die Bibel Irrtümer enthält, der tut der Bibel keinen Dienst, im Gegenteil, sondern unterstützt falsches Entweder-oder-Denken: Entweder die Bibel ist fehlerfrei und wichtig für das Leben der Menschen, oder sie irrt und hat uns nichts mehr zu sagen.“

Sympathisch finde ich auch Ihre Einschätzung, dass nicht nur die Bibel von irrenden Menschen verfasst wurde, „die als Kinder ihrer Zeit oftmals anders dachten als der Mensch zu Beginn des dritten nachchristlichen Jahrtausends“, sondern dass auch moderne Menschen sich in manchem irren, was sie über die Bibel denken (S. 334f.):

„So wurde vor Jahrtausenden manche erstaunlich moderne Aussage getroffen, die modernen Übersetzern zum Opfer fiel: So gab es anscheinend vor Jahrtausenden schon verblüffend exakte Erkenntnisse über Erde und Weltall. So findet sich im ‚Alten Testament‘ auch manch wichtiger Hinweis auf die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau.“

Insofern werden Sie es mir nicht verdenken, wenn ich mir erlaube, auch Sie auf Fehler und Irrtümer hinzuweisen, die Ihnen beim Aufspüren der Irrtümer anderer unterlaufen.

Folgende falsche, weil unzulässig verallgemeinerte Behauptung stellen Sie bereits im Vorwort auf (S. 9):

„Unsere heutigen Bibelausgaben sind keine Originaltexte. Es handelt sich vielmehr um Übersetzungen von Übersetzungen. Durch wiederholtes Übertragen von Texten von einer in die andere Sprache schlichen sich zahlreiche Irrtümer ein.“

Dass unsere heutigen Bibelausgaben keine Originaltexte sind, stimmt. Aber nicht, weil jede Übersetzung immer eine Übersetzung aus einem bereits in eine andere Sprache übersetzten Text ist. Auch das hat es zwar gegeben, zum Beispiel übersetzte Martin Luther das griechische Neue Testament mit Hilfe seiner Kenntnisse der lateinischen Vulgata. Aber bis heute ist es die Absicht jedes Bibelübersetzers, so nahe wie möglich an den Originaltext des jeweiligen biblischen Buches heranzukommen.

Das Problem ist allerdings, dass wir den tatsächlichen Originaltext eines biblischen Buches in keinem Fall besitzen. Es gibt immer nur Abschriften von Abschriften von Abschriften biblischer Bücher, bei denen genau geprüft werden muss, welche dieser oft unterschiedlichen Kopien wohl dem jeweiligen Originaltext am meisten entsprechen mag.

Natürlich können außerdem auch (S. 9) „kleine Übersetzungssünden zu gravierenden Mißverständnissen führen“, und Ihre Frage, ob „versehentliche Irrtümer oder bewußte Verfälschungen“ vorliegen, wird ein besonnener Wissenschaftler vermutlich anders beurteilen als jemand, der sich von Ressentiments gegenüber kirchlichen Institutionen leiten lässt oder zu Verschwörungstheorien neigt.

Im Großen und Ganzen begrüße ich allerdings Ihre Herangehensweise an die Frage, worauf die „biblischen Irrtümer“ beruhen mögen (S. 12):

„Die einzelnen Texte der Bibel wurden von Menschen geschrieben. Ihnen unterliefen Irrtümer. Die verschiedenen Texte wurden von Menschen zur Bibel zusammengefügt. Auch ihnen unterliefen Irrtümer. Die Bibel wurde von Menschen übersetzt. Und wiederum kam es zu Irrtümern. Die Bibel wurde und wird von Menschen interpretiert. Wieder gibt es Fehler.“

Das heißt also, dass Sie vor allem vier Urheber von Irrtümern in den Blick nehmen: die biblischen Autoren, die Hersteller des biblischen Zusammenhangs im je nach Konfession und Religion verschiedenen Kanon (= regelgerecht anerkannte biblische Bücher), die Übersetzer der Bibel und die jeweilige Leserschaft, die sich ihren eigenen Reim auf das Gelesene macht.

↑ Zum Alten Testament

↑ Verschiedene Überlieferungen über Abschaloms Kinder

Für (S. 13) A wie Abschalom stellen Sie zu Recht fest, dass über die Zahl seiner Kinder widersprüchliche Angaben gemacht werden. Die Verfasser der Samuelbücher griffen vermutlich auf unterschiedliche Überlieferungen zurück, deren Widersprüchlichkeit sie vielleicht übersahen oder bei denen sie nicht entscheiden wollten, welche der historischen Wahrheit entspricht.

↑ Gendergerechte Bibelverfälschung?

Zu (S. 14) A wie Ascherah werfen Sie zunächst modernen Bibelübersetzern „Verfälschungen“ des Bibeltextes vor. Der Bibeltext solle modernisiert, „unzeitgemäß gewordene Formulierungen … dem heutigen Zeitgeist angepaßt werden“. In die Bibel solle eine Gleichberechtigung von Mann und Frau hineinmogelt werden, die es zur Zeit der Bibel noch nicht gab. Sie beziehen sich dabei auf den „Zondervan-Verlag in Grand Rapids“ und die „Internationale Bibelgesellschaft in Colorado Springs“, die angeblich „erhebliche Korrekturen der Bibel“ planten, nämlich „sieben Prozent des alten Wortlauts“ zu ändern, könnten allerdings auch die später in Deutschland erschienene „Bibel in gerechter Sprache“ meinen, der ähnliche Vorwürfe gemacht wurden:

„Weil sich das menschliche Denken gewandelt hat, wird nun die Bibel der neuen Zeit angepaßt. Wo die Bibel nicht mehr zeitgemäß ist, wird sie durch Veränderungen (also Verfälschungen!) des Textes aktualisiert.“

Die Absicht derartiger Vorhaben zielt aber gar nicht darauf, die Bibel selbst zu ändern, sondern Sinnverfälschungen früherer Bibelübersetzungen zu überwinden. Das Problem, dass Übersetzungen Irrtümer in das Verständnis eines Textes hineinbringen können, hatten Sie ja selber im Vorwort angesprochen. Das heißt, wenn im Urtext Frauen (mit)gemeint waren, aber durch gängige Übersetzungen unsichtbar gemacht wurden, kann es ein berechtigtes Anliegen sein, diese Sinnverfälschung rückgängig zu machen. So heißt es in einem FAZ-Artikel vom 26.02.2002 zu den von Ihnen erwähnten Übersetzungsprojekten:

Wenn aus dem Kontext der aramäischen, hebräischen und griechischen Quellen hervorgehe, dass Männer und Frauen angesprochen werden, sei die weibliche Formulierung ergänzt oder ein neutraler Ausdruck gewählt worden: Statt „Männer“ heißt es etwa „einige“.

Gendergerechte Bibelübersetzungen mögen zwar über ihr selbstgesetztes Ziel hinausschießen und mehr in die Bibel zurückprojizieren, als wirklich drinsteht. Aber immerhin legen sie Rechenschaft über ihre Zielsetzungen ab, so dass man weiß, woran man ist.

Und was Sie beispielhaft über Brüder, Schwestern und Hirten schreiben, kann man auch anders sehen (S. 15):

„Ist im Original von ‚Brüdern‘ die Rede, ergänzten die modernen ‚Übersetzer‘ noch die ‚Schwestern‘.“ … Wird den Hirten auf dem Felde die Geburt Jesu verkündet, so erfinden die Bibelmodernisierer noch Hirtinnen dazu.

In den gängigen Bibelübersetzungen wird das griechische Wort adelphoi (1) in der Regel mit „Brüder“ übersetzt. Im Altgriechischen gibt es aber kein besonderes Wort für „Geschwister“, so dass mit dem Wort adelphoi, wenn nicht ausdrücklich von einer nur aus Männern bestehenden Versammlung oder Gemeinde die Rede ist, durchaus Männer und Frauen gemeinsam angesprochen sein können.

Ebenso ist das altgriechische Wort poimēn = „Hirte“ zwar ein Wort mit männlichem grammatikalischem Geschlecht, es kann aber ebenso für Schäferinnen gebraucht werden, die es jedenfalls im alten Israel ebenso gab wie männliche Schäfer (siehe z.B. 1. Mose 29,9). Weiter verweise ich zu den Hirtinnen in der „Bibel in gerechter Sprache“ auf ein „Kleines verwundertes Nachwort“ des Mitübersetzers Jürgen Ebach.

↑ War bereits Martin Luther ein Fälscher der Bibel?

In Ihren Augen ist weiterhin bereits der Urheber der berühmtesten evangelischen Bibelübersetzung ein (S. 16) „Fälscher“. Indem Sie zum eigentlichen Thema des Abschnitts „Ascherah: Rückkehr einer Göttin“ kommen, werfen Sie ihm vor (S. 15):

„Dem Reformator Martin Luther war eine mächtige Göttin ein Dorn im Auge: Ascherah. Durch falsche Übersetzungen ließ er ihren Namen aus den Texten des ‚Alten Testaments‘ verschwinden. So lesen wir bei Luther im Buch Richter: ‚Und zerbrich den Altar Baals und haue ab den Hain, der dabeisteht.“ [Richter 6,25f.] Von einem ‚Hain‘, also einem Wäldchen, ist im Original nichts zu finden. Falsch übersetzt Luther weiter: ‚Und baue dem Herrn, deinem Gott, einen Altar und opfere ein Brandopfer mit dem Holz des Hains, den du abgehauen hast.‘ Es sind keine Bäume gefällt und verbrannt worden.“

Um Luther gerecht zu werden, sollten Sie aber nicht außer Acht lassen, dass an allen von Ihnen in diesem Zusammenhang zitierten Bibelstellen bereits die altgriechische Bibelübersetzung der Septuaginta und die lateinische Vulgata die Ascherah hatten verschwinden lassen. Bereits sie hatten HaˀAScheRaH (2) mit to alsos bzw. nemus oder lucus, also „heiliger Hain“, ins Griechische bzw. Lateinische übersetzt. Luther ist also jedenfalls nicht der ursprüngliche Urheber einer Fälschung, sondern schließt sich einer Falschübersetzung an, ähnlich wie es auch die englische „King James Version“ tut.

Dass in Revisionen dieser Bibelübersetzungen im 20. und 21. Jahrhundert diese Fehler korrigiert wurden, widerspricht übrigens Ihrer im Vorwort geäußerten Behauptung, dass Übersetzungen grundsätzlich immer die Übersetzungen von Übersetzungen seien, statt sich am Urtext zu orientieren.

↑ Verschonte Jahwe nur seinen Rivalen Baal, nicht seine Geliebte Ascherah?

Genau genommen passiert das, was Sie Luther vorwerfen, sogar schon im hebräischen Bibeltext selbst. Die in 1. Könige 18,19 erwähnten Propheten der Ascherah kommen im weiteren Verlauf des Kapitels nicht mehr vor. Der Prophet Elia setzt sich nur mit den Propheten Baals auseinander und vollstreckt in 1. Könige 18,40 auch nur an ihnen die Todesstrafe. Auch eine weitere in 2. Könige 10 erwähnte Vernichtungsaktion von König Jehu richtet sich nur gegen Propheten des Baal und nicht der Ascherah.

Daraus ziehen Sie (S. 17f.) im Anschluss an den Autor Raphael Patai (3) den Schluss, dass „die Verehrung der Ascherah als legitime religiöse Ausübung auch von denen angesehen wurde, die gegen den Baals-Kult waren“. Ja, Sie wollen aus der angeblichen schonenderen Beurteilung Ascherahs in den Bibeltexten, die wiederum angeblich von Martin Luther verschleiert worden sein soll, sogar eine pikante Liebesgeschichte des jüdischen Gottes Jahwe mit Ascherah konstruieren, der aus purer Eifersucht nur den Rivalen Baal blutig verfolgte, nicht aber die Göttin Ascherah, weil sie ja seine Geliebte war. So behaupten Sie unter Berufung auf ein Buch von Barbara Walker (4):

„‚Eine Zeitlang akzeptierte Aschera den semitischen Gott El als ihren Geliebten. Sie war die Himmelskuh, er der Stier.‘ El aber war einer der Beinamen Jahwes.“

Dazu sei angemerkt, dass „El“ nicht ein Beiname für JHWH ist, sondern der allgemeine hebräische Begriff für „Gott“ oder „Gottheit“. Umgekehrt wird das aus vier Buchstaben bestehende sogenannte Tetragramm JHWH im Sprachgebrauch der jüdischen Propheten zum Namen des Einen besonderen Gottes Israels, der die Anbetung aller anderen Götter ausschließt.

Sie allerdings verkünden lieber eine reißerische Geschichte, die einem bestimmten Publikumsgeschmack zusagen mag:

„Jetzt wird klar, wieso Baal als Rivale von Jahwe blutig verfolgt, Ascherah aber geduldet, ja lange Zeit im Tempel Salomos verehrt wurde: Weil Ascherah ursprünglich Jahwe-Els Geliebte und Partnerin war! So ist es nicht verwunderlich, daß Übersetzer wie Luther Ascherah aus den Texten des ‚Alten Testaments‘ verschwinden ließen.“

Was ist davon zu halten? Haben die biblischen Autoren tatsächlich aus solchen Erwägungen heraus Ascherah positiver beurteilt als Baal? Musste Luther deswegen den Ascherah-Kult schamhaft verschweigen bzw. verschleiern?

Womit Sie tatsächlich Recht haben und was Martin Luther noch nicht bewusst war, ist die Tatsache, dass in der gesamten Periode der staatlichen Existenz Israels, sowohl im Nordreich Israel als auch im Südreich Juda, neben dem Nationalgott Jahwe oder Jahu auch andere Götter verehrt wurden. Und Ascherah wurde zumindest zeitweise auch als Ehefrau Jahwes verehrt. Jahwe war zu dieser Zeit also ein altorientalischer Gott wie jeder andere auch.

Erst um die Zeit des babylonischen Exils herum entwickeln die Propheten Israels den rein monotheistischen Glauben an den Einen Gott JHWH (ich verwende bewusst das Tetragramm, das für den Namen des Gottes steht, den man nicht beschwören, von dem man sich kein festes Bild machen darf, um es anzubeten, und dessen Namen die Juden nicht einmal aussprechen wollten, um ihn nicht zu missbrauchen). Dieser JHWH steht als Gott der Befreiung gegen alle anderen Götter, die als Inbegriff von Unterdrückung und Ausbeutung, Unrecht und Unzucht verstanden werden.

Ob es innerhalb der in Israel praktizierten altorientalischen Kulte Götter-Rivalitäten gab, weiß ich nicht. Das bleibt aber unerheblich, da die in der Bibel erwähnten Vernichtungsaktionen gegen Baal sowieso nichts mit einem Eifersuchtsdrama zwischen Jahwe, Aschera und Baal zu tun haben, sondern eben mit dem Befreiungskampf JHWHs gegen Unterdrücker- und Ausbeutungsgötter (5).

Es ist ohnehin unwahrscheinlich, dass sich diese Kämpfe genau so, wie sie erzählt werden, zugetragen haben; vermutlich haben die späteren Propheten JHWHs ihre Verurteilung aller anderen Götter und Göttinnen als falsche Götzen, die keine Anbetung und Duldung verdienten, in die Geschichte Israels und Juda zurückprojiziert.

Das heißt, es hat wohl Erinnerungen an Protestbewegungen gegen Unterdrückerkönige und die ihre Herrschaft legitimierenden Götter und Göttinnen gegeben, die mit Propheten wie Elia und Elisa und Königen wie Jehu, Hiskia und Josia verbunden waren, und diese wurden von den späteren Propheten und den Autoren der Bibel im Sinne ihres reinen JHWH-Glaubens umgestaltet.

Dass mehrere beispielhafte Aktionen Elias und Jehus gegen Baal ausführlich geschildert werden, aber keine solchen gegen Ascherah, lässt jedenfalls nicht den Schluss zu, dass sie die Göttin Ascherah nicht abgelehnt hätten, denn auch sie wird nirgends in der Bibel positiv beurteilt.

Umgekehrt kann auch nicht behauptet werden, nur Jahwe und Ascherah seien zeitweise neben- und miteinander verehrt worden, Baal als Jahwes angeblicher Rivale aber nicht. Denn den biblischen Erzählern war durchaus bewusst, dass die von ihnen erzählten Vernichtungsaktionen Elias und Jehus letztlich erfolglos blieben. Zwar waren nach 1. Könige 19,1 die Baalspropheten bereits von Elia ausgerottet worden; zwar steht in 2. Könige 10,28 nochmals: „So vertilgte Jehu den Baal aus Israel“; dennoch wird nicht nur (S. 18) „unter König Joahaz der Ascherah-Kult weiterhin geduldet“ und blieb die „Statue der Göttin in Samaria … unangetastet“, sondern weiterhin wurde auch Baal verehrt. Da er in 2. Könige 17,16 und 21,3 und 23,4-6 in einem Atemzug mit der gleichfalls vom Erzähler verabscheuten Ascherah genannt wird, ist nichts davon zu spüren, dass die beiden irgendein Eifersuchtsproblem miteinander gehabt haben sollten. Und wenn doch, wie gesagt, dann hätte das keinen Einfluss auf ihre Beurteilung durch die biblischen Erzähler gehabt – sie hätten dann jedenfalls auch eine solche Verehrung Jahwes als Geliebten der Ascherah auf das Schärfste verurteilt.

Am Ende ziehen Sie einen merkwürdigen Schluss aus der Tatsache, dass neuere Bibelübersetzungen die falsche Übersetzung von ˀAScheRaH mit „heiliger Hain“ korrigiert haben (S. 19):

„In den meisten neueren Übersetzungen aber kehrt die Göttin Ascherah zurück. Gibt es eine Rückbesinnung auf religiöse Urkulte, in deren Zentrum Göttinnen standen? Werden die Spuren des Matriarchats, das von den monotheistischen Religionen verdrängt wurde, wiederentdeckt … auch in der Bibel?“

Diese Fragen unterstellen, dass die antike Anbetung von Göttinnen etwas mit mutterrechtlichen Urkulten zu tun hatte, in denen Frauen mehr zu sagen gehabt hätten als Männer. Dagegen ist zu sagen, dass sämtliche antiken Kulturen mit einem polytheistischen Pantheon aus Göttern und Göttinnen nicht weniger patriarchalisch organisiert waren als die jüdisch-monotheistische.

Falls es jemals ein Matriarchat gegeben hat, dann war das vor der Sesshaftwerdung der Menschheit in einer Jäger- und Sammlerkultur, als man vielleicht die Erde als Muttergottheit verehrte (6). Mit der Wiederbesinnung auf solche uralten Gaia-Kulte hat die Erwähnung der Ascherah in der Bibel nichts zu tun. Königin Isebel, die in der Bibel für die Verehrung des Baal und der Ascherah eintritt, ist jedenfalls nicht für eine Politik von Gerechtigkeit und Gleichberechtigung bekannt, sondern dafür, dass sie unter anderem den Weinbergbesitzer Nabot töten lässt, um ihrem Mann, König Ahab, unrechtmäßig dessen Weinberg zu verschaffen (1. Könige 21,7ff.).

↑ Darf Gott einen verletzlichen Augapfel haben?

Zu (S. 19) A wie Auge Gottes fragen Sie sich, warum die Bibelstelle Sacharja 2,12 oft falsch übersetzt wurde. Noch nach der Lutherbibel von 1984 sagt Gott dort von sich selbst (S. 20): „Wer euch (die Israeliten) antastet, der tastet meinen Augapfel an.“ Dem hebräischen Urtext entspricht aber die korrekte Übersetzung: „Wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an.“ So steht es jetzt auch in der Lutherbibel von 2017.

Sie überschreiben diesen Abschnitt mit „Blasphemischer Übersetzungsfehler“, da es nach dem Theologen Georg Fohrer „für den gläubigen Juden blasphemisch“ sei, von „einem Augapfel Gottes zu sprechen“. Eine solche Ausdrucksweise sei „ein Verstoß gegen das mosaische Gesetz [2. Mose 20,4], das es verbietet, sich ein Bild Gottes zu machen.“ Daher wolle der hebräische Originaltext ausdrücken: „Wer Israel Schaden zufügt, der schadet sich selbst, nicht Gott!“

Allerdings wird an anderer Stelle auch im biblischen Urtext der Augapfel Gottes erwähnt, nämlich in 5. Mose 32,10. Da wird erzählt, wie JHWH, der Gott Israels, sein Volk erwählt, das im Vers zuvor Jakob genannt wird:

„Er [JHWH] fand ihn [Jakob] in der Steppe, in der Wüste, im Geheul der Wildnis. Er umfing ihn und hatte acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel.“

In diesem Satz bezieht sich die Form des Wortes ˁEJNO, „seinen Augapfel“ eindeutig auf Gott. Insofern gibt es zwischen 5. Mose 32,10 und Sacharja 2,12 einen biblischen Widerspruch, den Sie übersehen haben.

Im Hintergrund steht das Problem: Auch die Bibel kommt nicht ohne bildhaftes Reden von Gott aus. In den Schöpfungsberichten handelt Gott wie ein Architekt, wie ein Bildhauer, Landschaftsgärtner, Anästhesist und Chirurg, andauernd ist von Gottes Hand die Rede. JHWH hat menschliche Gefühle, Liebe, Trauer, Zorn, kann etwas bereuen, wacht eifersüchtig darüber, dass das Volk Israel seine Wegweisung der Befreiung und Gerechtigkeit, die Tora, einhält.

Es mag sein, dass einem Juden die bildhafte Rede von Gottes Augapfel dann zu weit geht, wenn unterstellt wird, dass Gott selbst durch eine menschliche Handlung verletzt werden könnte. Aber blasphemisch muss auch eine solche Redeweise nicht sein, wenn man weiß, dass Gott nicht auf dieses Bild festgelegt wird. Sie drückt ja in sehr feinfühligen Worten aus, wie sehr Israel seinem Gott am Herzen liegt.

↑ Wozu wurde die Geschichte vom Auszug aus Ägypten erzählt?

Dass (S. 20) die Geschichte vom A wie Auszug aus Ägypten nicht den historischen Tatsachen entspricht, sondern „eine erfundene Story“ ist, leugne ich nicht. Was Sie auf den Seiten 24-30 darlegen, kenne ich großenteils aus einem Buch der Archäologen Israel Finkelstein und Neil Asher Silberman (7). Solchen Erkenntnissen haben sich auch gläubige Menschen und Theologen zu stellen.

Wenn Sie nun allerdings wissen, dass die Story erfunden ist, warum stellen Sie dann doch (S. 21) die „zehn Plagen“, die den tyrannischen Pharo dazu bringen sollen, „das gedemütigte Volk endlich in Freiheit ziehen“ zu lassen, als „durchaus erklärbare Naturphänomene und kultischen Massenmord“ hin? Wenn die Plagen gar nicht geschehen sind, macht es auch keinen Sinn zu sagen, dass es sich bei ihnen um natürliche Ereignisse gehandelt hat. Und dann hat Gott auch keinen Massenmord begangen.

Möchten Sie vielleicht diverse Vorwürfe an die Bibel loswerden, die logisch nicht immer miteinander vereinbar sind?

Vorwurf 1: Die Bibel behauptet, dass die Plagen göttliche Wunder waren. Stimmt nicht, sagen Sie (S. 22): „Für alle zehn Plagen gibt es mögliche natürliche, vernünftige Erklärungen.“

Vorwurf 2: Nachdem Sie jeder Plage eine natürliche Erklärung zugeordnet haben, fällt Ihnen plötzlich auf (S. 23): „Widersprüchliches wird über die Plagen berichtet.“ Wie soll es möglich sein, dass das Vieh der Ägypter mehrfach zu Tode kommt? Letztlich ziehen Sie die biblische Erzählung ins Lächerliche (S. 24):

„Durch die fünfte Plage starb das Vieh der Ägypter. Die sechste Plage brachte den bereits toten Tieren Blattern, die siebente mörderische Hagelkörner und die zehnte Plage ließ nun das eigentlich bereits radikal ausgerottete Vieh nochmals bluten!“

Die biblischen Erzähler empfanden jedenfalls das, was geschah, als göttliches Wunder. Gleichwohl verwendeten sie, worauf der theologisch interessierte Naturforscher Vitus Dröscher (8) nachdrücklich hinwies, durchaus naturwissenschaftlich schlüssige und nachvollziehbare Szenarien für ihre Schilderungen. Dennoch strebten sie keine präzise Plausibilität der Geschichte im Gesamtzusammenhang an; sie betrieben nicht Geschichtsschreibung im modernen Sinn, was Sie selber ja auch unterstrichen haben, sondern erzählten Glaubensgeschichte.

Die entscheidende Frage ist also: Wozu wurde vom Auszug aus Ägypten erzählt? Vom Glauben der Juden her geht es dabei um die Geschichte des erstgeborenen Sohnes Gottes, der immer wieder Unterdrückung erfährt und von Vernichtung bedroht ist, aber von dem Einen Gott JHWH befreit und gerettet wird. Da sich Israel als erstgeborener Sohn Gottes durch die ägyptische Pharaonenmacht bedroht weiß, stellen die biblischen Erzähler in der zehnten und letzten Plage auch den Tod der erstgeborenen Söhne bei Mensch und Vieh der Ägypter in den Mittelpunkt.

So wird das pharaonische Ägypten zum Symbol jedes verhassten Unterdrückersystems, unter dem Israel jemals zu leiden gehabt hatte, sei es der fremdländischen Assyrer oder Babylonier oder auch der Könige des eigenen Volkes von Salomo bis Manasse. Bedrohungs- und Befreiungserfahrungen der Juden in der Zeit um das babylonische Exil herum werden in eine ferne Vergangenheit projiziert und als Entstehungs- und zugleich Befreiungsgeschichten des Volkes Israel erzählt.

Aber (S. 24) steht Gott denn wirklich eindeutig als Befreier „auf der Seite seines Volkes“? „Widersprüchlich“ ist Ihnen zufolge doch auch sein Verhalten, wenn es von ihm heißt (2. Mose 14,8): „Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, daß er den Israeliten nachjagte.“

In solchen Formulierungen spiegelt sich die jüdische Glaubenserfahrung mit einen einzigen allmächtigen Gott wider, der für alles, was man erfährt, verantwortlich sein muss, da es ja keine weitere göttliche Macht neben ihm gibt. Obwohl man weiß, dass der Pharao sich für seine Taten selbst verantworten muss, weiß man im Glauben zugleich, dass selbst die bösesten Taten nicht außerhalb von Gottes Plänen mit seinem Volk geschehen können. Wir berühren hier das Problem der Theodizee bzw. für den Ursprung des Bösen in einer von einem allmächtigen und guten Gott gut geschaffenen Welt, für das es keine logisch befriedigende Lösung geben kann, sondern nur Hoffnung im Glauben (9).

↑ JHWH und Baal – Befreiergott gegen Besitzergott

Unter (S. 29) B wie Baal kommen Sie auf einen Gott zurück, den Sie im Abschnitt A wie Ascherah schon einmal als angeblichen Rivalen Jahwes im Wettstreit um die Liebe der Göttin Ascherah ins Visier genommen hatten. Nun tritt er nochmals allein in den Mittelpunkt Ihrer Aufmerksamkeit (S. 30):

„Baal, der im Land der Bibel in verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Beinamen auftritt, muß als der schärfste Konkurrent Jahwes angesehen werden. Es scheint fast so, als ob auch Baal zum Hauptgott Israels hätte werden können.“

Es scheint nicht nur so, sondern wahrscheinlich war Baal sogar wirklich der einflussreichste Gott der zwei Staaten Israel und Juda. Wie ich schon sagte, standen die Propheten JHWHs als eines Gottes der Befreiung fast immer in Opposition zu den jeweils regierenden Königen und den von ihnen geförderten Götterkulten. Dass Jahwe und Baal Ihnen manchmal „zum Verwechseln ähnlich“ erscheinen, mag daran liegen, dass Ihnen nicht klar ist, worin ihr entscheidender Unterschied liegt: Baal steht für alle Gottheiten, die die Unterdrückung und Ausbeutung des Menschen durch andere Menschen legitimieren und fördern. JHWH ist der unaussprechliche Name des Gottes, der sein Volk von Unterdrückung und Unrecht befreit.

Insofern haben Sie Recht (S. 31), dass „Gott Jahwe immer bedroht war“. Bis heute sind alle Freiheitsbewegungen immer bedroht, sei es von außen durch mächtige Unterdrücker, oder sei es von innen, indem sich in der Bewegung selbst erneut unterdrückerische Tendenzen breitmachen. Insofern steht auch JHWH immer in der Gefahr, durch diejenigen, die ihn anbeten, zum Baal, also zu einem Unterdrückergott, gemacht zu werden.

Sie haben auch darin Recht, dass die Gottheit Baal nicht erst durch Königin Isebel, die Frau von König Ahab, eingeführt wurde. Schon in den Erzählungen über die Richterzeit kommt auch der Baalskult vor. Im Zusammenhang mit dem Tanz um das Goldene Kalb im 2. Buch Mose ist allerdings nicht ausdrücklich von Baal die Rede. In der Tendenz macht allerdings die Kritik der biblischen Erzähler ohnehin keine Unterschiede zwischen fremden Göttern, die sie als unterdrückend und ausbeuterisch einschätzen – sie alle stehen dem befreienden und Recht schaffenden Willen des Einen Gottes JHWH entgegen.

Dass Sie das Zusammenspiel von Baal als „Himmels- und Wettergottheit“ mit der Erde, die „als weibliche Gottheit dargestellt“ wurde, einen „Dualismus, bestehend aus Gott einerseits und Göttin andererseits“ nennen, finde ich nicht ganz treffend. Meint das Wort Dualismus nicht in religiöser Hinsicht den Gegensatz zwischen einer guten und einer bösen Gottheit wie im persischen Zoroastrismus oder (nach Wikipedia) eine „Weltsicht, nach der eine geistige und eine materielle Welt von unterschiedlichen Gottheiten geschaffen worden seien“? Aber das nur nebenbei.

Ungenau ist auch Ihre folgende Einschätzung (S. 31):

„Mit der Zunahme des Jahwekults nahm die Bedeutung Baals immer weiter ab. Schließlich wurde aus seinem göttlichen Namen ein banales Wort: Herr oder Besitzer. So konnte schließlich Jahwe selbst als ein Baal bezeichnet werden. So verdrängte Jahwe seinen Konkurrenten: Indem er mit ihm verschmolz! Und wurde Jahwe erst einmal mit Baal gleichgesetzt, wollte er auch nicht mehr Baal genannt werden.“

Dahingestellt sein lasse ich die Frage, ob die Bedeutung des hebräischen Wortes BaˁAL = „Besitzer, Herr“ wirklich aus einer Banalisierung des Götternamen entstanden ist oder nicht vielmehr umgekehrt der Gott Baal seinen Namen bekommen hat, weil er eben als der oberste Herrscher und Besitzergott angebetet wurde. Hätte aber Jahwe den Baal nur verdrängt, indem er mit ihm verschmolz, dann wäre diese Baalisierung Jahwes seine Niederlage gewesen. Er wäre niemals zu dem Befreiergott JHWH geworden, als der er von den Propheten Israels verkündet wurde, der vor allem den Armen ihr Recht verschafft.

Bezeichnend ist, dass Sie die Bibelstelle Hosea 2,18f. falsch zitieren (S. 32):

„Alsdann“, spricht Jahwe, „wirst du mich nennen ‚mein Herr‘ und nicht mehr ‚mein Baal‘. Denn ich will die Namen der Baale von ihrem Munde wegtun, daß man ihrer Namen nicht mehr gedenken soll.“

In Wirklichkeit spricht JHWH hier zu seinem Volk über eine Zukunft, in der es – bildhaft gesprochen – aufgehört hat, mit falschen Göttern herumzuhuren: „da wirst du mich nennen ‚mein Mann‘ und nicht mehr ‚mein Baal‘.“

Im Hintergrund steht, dass Gott nach einem durch den Propheten Hosea offenbarten Wort sein Verhältnis zu Israel mit der Beziehung eines Ehemanns zu seiner Ehefrau vergleicht. In diesem Zusammenhang ist mit dem Ausdruck BaˁALI = „mein Besitzer“ die Vorstellung verbunden, dass das Volk Israel dem „Baal“ genannten Gott in einer untergeordneten, sklavischen Stellung verbunden ist, so wie eine Hure ihrem Freier oder eine Ehefrau unter patriarchalischen Umständen ihrem Ehemann gehört. Aber genau so will JHWH nicht angeredet werden, sondern mit der liebevollen Anrede ˀISchI = „mein Mann“, mit der eine liebende Frau ihren geliebten Mann anredete, der ihr dieselbe Liebe entgegenbrachte.

Nun könnte man sagen, dass patriarchalische Strukturen auch die Zeit der Bibel prägen. Das ist zwar richtig; aber gerade in der Bibel gibt es ebenso Beschreibungen einer respektvollen Beziehung auf Augenhöhe zwischen Mann und Frau. Als Gott in 1. Mose 1,27 die Menschen als sein Ebenbild schafft, erschafft er sie ausdrücklich als „männlich und weiblich“, und in 2. Mose 2,23 wird auch der Mensch erst zum ˀISch = „Mann“, als er seine ˀISchaH = „Frau“ sich gegenüber erblickt und sie begeistert als „Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch“ begrüßt und anerkennt. Und auch die Liebeslieder des Hohenliedes besingen eine Liebe abseits patriarchalischer Rollenmuster.

Deutlicher als mit der Anrede ˀISchI statt BaˁALI für Gott kann man den Unterschied zwischen JHWH und Baal also eigentlich nicht herausstellen.

↑ Wozu diente der Bann – der Massenmord im Namen Gottes?

Mit (S. 32) dem Thema B wie Bann sprechen Sie die furchtbarste Seite der Bibel an: Der Ausdruck „steht für den Massenmord im Namen Gottes.“

Auch wenn historisch gesehen nicht sicher ist, ob der „Bann“ jemals in dieser Weise in Israel vollstreckt wurde, haben die entsprechenden biblischen Schilderungen in der späteren Geschichte der christlichen Kirche, vor allem der ideologischen Unterfütterung der Kreuzzüge, eine verheerende Wirkung entfaltet.

Allerdings stimmt nicht alles, was Sie in diesem Zusammenhang äußern. Zu Unrecht bringen Sie nämlich den „Bann“ (S. 33) mehrfach in einen Zusammenhang mit einem „Opfer für Jahwe“ sowie mit (S. 34) „Plünderung“ und „Raub“ (S. 35):

„Das ‚Alte Testament‘ sieht das Plündern, Rauben und Morden verklärt als religiöse Handlung, als Opferritual für Gott. … Gott akzeptiert den Massenmord nur als Opfer. Er fordert und befiehlt ihn immer wieder. Und er reagiert verärgert, wenn der ‚Bann‘ nicht konsequent genug in blutige Tat umgesetzt wird… Es geht nach Aussage der Texte um von Gott angeordneten Massenmord, der als religiöser Opferakt verbrämt wird.“

So fragwürdig und unerheblich eine solche Unterscheidung auch wirkt: Es ging beim „Bann“ zwar um Massenmord an Menschen und Tieren. Aber es ging nicht um Plündern und Rauben. Beute für den eigenen Gebrauch zu machen, war dem Volk Israel im Zusammenhang mit dem Bann ausdrücklich verboten. Alles, was als Beute gemacht werden könnte, sollte ebenso vernichtet werden wie sämtliches Leben im Bereich der Feinde. König Saul wird von Gott gerade deswegen bestraft, weil er wertvolles Vieh als Beute nehmen will und nur das tötet, was „nichts taugte und gering war“ (1. Samuel 15,9).

Der Grund für einen „Bann“ war erst recht nicht der Wunsch JHWHs nach einem möglichst blutigen Opfer für sich selbst. Was im Tempel zu Jerusalem ihm auf unterschiedlichste Weise zum Opfer dargebracht werden sollte, stand auf einem ganz anderen Blatt und wurde kapitelweise im 3. Buch Mose beschrieben. Aber im Zusammenhang mit „Bann“ kommt das Wort „Opfer“ in der Bibel nur wenige Male vor. Wo in 1. Samuel 15 in den Versen 15 und 21 zwei Mal die Wörter „Opfer“ und „Bann“ in einem Atemzug genannt werden, geht es genau darum, dass König Saul seinen Verstoß gegen die Vorschriften des Banns dem Propheten Samuel gegenüber damit rechtfertigen will (1. Samuel 15,15), dass

„das Volk … die besten Schafe und Rinder [verschonte], um sie zu opfern dem HERRN, deinem Gott; an dem andern haben wir den Bann vollstreckt.“

Aber dieses Opfer will Gott gar nicht! Samuel gibt Saul nämlich zur Antwort (1. Samuel 15,22):

„Meinst du, dass der HERR Gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer gleichwie am Gehorsam gegen die Stimme des HERRN? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern.“

Aber was soll die Tötung aller Menschen und Tiere einer Stadt oder eines Volkes im Auftrag Gottes anderes sein als ein Opfer für Gott? Im Sinne der Tora, der Wegweisung des Gottes, der seinem Volk nicht nur Freiheit und Gerechtigkeit verschaffen, sondern es natürlich auch vor der Vernichtung bewahren will, geht es beim kriegerischen Bann ausschließlich um die Erhaltung des Volkes, wenn seine Existenz durch fremde Stämme oder Städte bedroht ist. Nur in einem solchen Fall sollen die radikalen Maßnahmen des „Banns“ zur Anwendung kommen, und zwar ohne jede Beimischung von Motiven des Beutemachens oder der gewaltsamen Eroberung von Menschen, Tieren und anderem Eigentum fremder Völker. Wer das Volk Israel ausrotten will, soll ausgerottet werden. Wer den erstgeborenen Sohn Gottes töten will, dessen erstgeborene Söhne werden getötet!

Das Ziel des Banns wird am deutlichsten ausgesprochen durch den Propheten Sacharja 14,11, der von der Stadt Jerusalem in einer von ihm angekündigten zukünftigen Friedenszeit sagt:

„Und man wird darin wohnen; es wird keinen Bann mehr geben, denn Jerusalem wird ganz sicher wohnen.“

Sie haben trotzdem Recht, wenn Sie schreiben (S. 35f.):

„Die beschriebenen Grausamkeiten waren zu keinem Zeitpunkt akzeptabel. Planmäßig wurde der Bann, so das ‚Alte Testament‘, an den Bewohnern Kanaans vollzogen. Heute bezeichnet man derlei Massenmorde als Genozid, als Völkermord – und als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es muß erlaubt sein, Abscheulichkeiten als Abscheulichkeiten zu bezeichnen. Auch wenn sie in der Bibel stehen!“

Zudem wurde das Plünderungsverbot im Zusammenhang mit dem Bann schon in der Bibel nicht konsequent durchgehalten.

Einerseits fordert Gott (5. Mose 13,18): „lass nichts von dem, was dem Bann verfallen ist, an deiner Hand kleben“; und als Achan (Josua 7,1) „sich an dem Gebannten“ vergreift, entbrennt „der Zorn des HERRN über die Israeliten“, und er spricht (Josua 7,13): „Es ist Gebanntes in deiner Mitte, Israel; darum kannst du nicht bestehen vor deinen Feinden, bis ihr das Gebannte von euch tut.“

Andererseits stehen auch folgende Verse in 5. Mose 2,34f.:

„Da nahmen wir zu der Zeit alle seine Städte ein [die Städte Sihons, des Königs von Heschbon] und vollstreckten den Bann an allen Städten, an Männern, Frauen und Kindern, und ließen niemand übrig bleiben. Nur das Vieh raubten wir für uns und die Beute aus den Städten, die wir eingenommen hatten.“

und (5. Mose 3,7f.):

„Und wir vollstreckten den Bann an ihnen [den Städten des Königs Og von Basan], gleichwie wir an Sihon, dem König von Heschbon, taten. An allen Städten vollstreckten wir den Bann, an Männern, Frauen und Kindern. Aber alles Vieh und die Beute aus den Städten raubten wir für uns.“

Im Buch Josua findet sich im Zusammenhang mit der Schilderung der Einnahme der Stadt Jericho (die nach dem in Anm. 7 erwähnten Buch von Finkelstein und Silberman historisch nicht so stattgefunden hat) auch die Grundlage der von Ihnen genannten Einschätzung des Alttestamentlers Gerhard von Rad (S. 34): „Gold und Silber gingen in den Schatz Jahwes über.“ Hier differenziert Josua in dreierlei Hinsicht im Blick auf die Vollstreckung des Banns an der Stadt Jericho (Josua 6,16-19):

„Macht ein Kriegsgeschrei! Denn der HERR hat euch die Stadt gegeben. Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des HERRN verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben und alle, die mit ihr im Hause sind; denn sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. Allein hütet euch vor dem Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von dem Gebannten zu nehmen und das Lager Israels in Bann und Unglück zu bringen. Aber alles Silber und Gold samt dem ehernen und eisernen Gerät soll dem HERRN geheiligt sein, dass es zum Schatz des HERRN komme.

Ausdrücklich unterstreicht Josua also das Verbot, Beute zu machen – mit zwei Ausnahmen. Die Hure Rahab und alle, die zu ihrem Haus gehören, wird verschont, weil sie die Israeliten unterstützt hat. Und Wertgegenstände aus Metall sollen dem Tempel Gottes zugute kommen.

Der letzteren Ausnahme entspricht auch die Bestimmung des Propheten Hesekiel über die Versorgung der Priester im Tempel von Jerusalem (Hesekiel 44,28f.):

„Und Erbbesitz sollen sie nicht haben; denn ich bin ihr Erbbesitz. Auch sollt ihr ihnen kein Eigentum an Land geben in Israel; denn ich bin ihr Eigentum. Sie sollen ihre Nahrung haben vom Speisopfer, Sündopfer und Schuldopfer, und alles dem Bann Verfallene in Israel soll ihnen gehören.“

Dahinter steht der Gedanke, dass die Priester in Israel keinen Grundbesitz haben sollten, um sich nicht als Mächtige über das Volk zu erheben. Nur von den Opfergaben und von dem, was im Zusammenhang mit einem Bann erbeutet wurde, sollten sie leben. Dass die Priester sich in der königslosen Zeit nach dem babylonischen Exil trotzdem zu einer grundbesitzenden Schicht entwickelten, die wie ganz normale altorientalische Herrscher ihr Volk ausbeuten, ist leider traurige Realität, obwohl unter Esra die Tora der Gerechtigkeit Gottes offiziell als Staatsverfassung der persischen Provinz Jehud beschlossen wurde (Nehemia 8,2-6).

Diese wenigen Hinweise auf verschiedene Bibelstellen sollen verdeutlichen, dass die Frage des biblischen Banns in der Bibel weitaus widersprüchlicher behandelt wird, als Sie es beschrieben haben. In ihr spiegeln sich sowohl widersprüchliche historische Erfahrungen wider als auch einander widerstreitende theologische Sichtweisen dessen, was der befreiende und gerechte Gott Israels wirklich will.

↑ Ist die Mordgeschichte von Kain und Abel wirklich lächerlich?

Unter (S. 36) B wie Brudermord und Blutrache benutzen Sie die Geschichte von Kain und Abel eigentlich nur, um die Erzähler der Bibel lächerlich zu machen. Kain hätte doch keine Angst vor Blutrache haben müssen, „wenn man den biblischen Text ernst nimmt“, es gab ja außer ihm und dem ermordeten Abel nur noch seine Eltern.

Aber Sie sind es, der den biblischen Text nicht ernst nimmt, denn Sie haben doch selbst deutlich gemacht, dass er als eine Glaubensgeschichte verstanden werden muss, in der es nicht um historische Plausibilität geht. In diesem Fall werden, verpackt in eine Geschichte, Aussagen über die Verantwortung des Menschen vor Gott gemacht. ˀADaM und ChaWWaH (= Eva) heißen schon vom Wortstamm her „Erdling“ und „die Lebendige“ und repräsentieren jeden einzelnen Vertreter der Menschheit. Kain und Abel wiederum stehen für die Frage, wie „der“ Mensch mit seinem Bruder umgeht (10).

Auch die biblische Darstellung der Nachkommen Kains und seiner Gründung der ersten Stadt überziehen Sie mit Spott (S. 37):

„Nachdem Kain mit seiner eigentlich gar nicht vorhandenen Frau einen Sohn gezeugt hatte, gab es Adam, Eva, Kains Frau (die es nach der Bibel eigentlich gar nicht gab!) und Baby Henoch. Selbst wenn Adam und Eva nach Henoch-Stadt gezogen sein sollten, hatte die ‚Stadt‘ ganze fünf Einwohner.“

Natürlich haben Sie Recht gegen diejenigen Christen, die davon ausgehen, dass die Bibel von Anfang bis Ende historisch und faktisch wahr ist, indem Sie sehr schön belegen, wie absurd die Annahme wäre, die Bibel wolle den Anfang der Menschheit historisch beschreiben. Das tut sie aber, wie gesagt, gar nicht, und das wissen Sie ja auch. Darum finde ich die Art, wie Sie hier wider Ihr eigenes besseres Wissen die biblischen Erzähler (an Stelle derer, die sie fälschlich als historisches Nachschlagewerk interpretieren) lächerlich machen, nicht angemessen.

Immerhin kommen Sie mit Manfred Barthel (11) auf die Idee, „die Mordgeschichte einfach symbolhaft [zu] verstehen“. Diese Spur ist genau richtig. Zuerst hat die Erzählung einen theologischen Sinn: Die Menschen sind Brüder, aber was passiert, wenn einer nicht der Hüter des anderen sein will? Vielleicht spiegelt sie weiterhin auch die Gewalt wider, die mit der Sesshaftwerdung der Menschheit und dem dadurch so viel engeren Zusammenleben verbunden war. Aber Kain und Abel eindimensional mit einer bestimmten Kultur zu identifizieren, führt auch in die Irre, was Sie mit Recht gegen eine Interpretation Manfred Barthels ins Feld führen (S. 38):

„Abel steht für den umherziehenden Nomaden, Kain für den seßhaften Bauern. Da irrt der Interpret aber: Kain wird nämlich gar nicht seßhaft, vielmehr muß er ‚unstet‘ umherziehen.“

Aber vielleicht spiegelt die Erzählung noch vielschichtigere Entwicklungen wider: Ausgerechnet der sesshaft gewordene Ackerbauer Kain wird zum Justizflüchtling und im Land NOD (= „Land der Flucht“) zum Städtegründer. So sind Menschen in den umkämpften Regionen Palästinas oft zwischen unterschiedlichen Kulturformen hin- und hergependelt.

↑ Waren die Cherubim wirklich keine Engel?

Unter (S. 38) C wie Cherubim fragen Sie sich, um was für (S. 40) „seltsame Fabelwesen“ es sich bei ihnen wohl gehandelt haben mag, denn – wie Sie nachdrücklich betonen – „Engel waren es nicht“!

Aber da das Wort „Engel“ nichts anderes ist als die Eindeutschung des griechischen Wortes „angelos“ = „Bote“, kann man auch Cherubim unter die himmlischen Boten Gottes einreihen, insofern sie einen bestimmten Auftrag Gottes auszuführen haben, zum Beispiel eben, Wache vor dem Eingang des Paradieses zu stehen (1. Mose 3,24).

Mit den uns heute geläufigen zumeist verniedlichenden Vorstellungen von Engeln hatten die biblischen Engel ohnehin wenig zu tun. Mal haben sie Flügel wie die Serafim in Jesaja 6 oder die Cherubim in Hesekiel 1 und 10. Mal steigen sie an einer Leiter zwischen Himmel und Erde auf- und nieder (1. Mose 28,12). Dann wieder (Richter 13,3ff. und Lukas 1,26ff.) richtet einer von ihnen als „ein Mann Gottes“ einer Frau die Botschaft aus, dass sie ein Kind bekommen wird. Oder er versteht es geschickt (Matthäus 1,18ff.), einen werdenden Vater davon zu überzeugen, dass er seine Verlobte, die nicht von ihm schwanger ist, gefälligst nicht in die Wüste schicken soll, sondern seine Pflichten als Ehemann und Vater für ein kostbares Menschenkind zu erfüllen hat.

↑ Steht und fällt der biblische Glaube mit der historischen Wahrheit der Bibel?

Zu (S. 41) D wie David stellen Sie eingangs fest (S. 42), dass sich die Bibel „in einem zentralen Punkt von allen anderen theologischen Werken“ unterscheide:

„Ausgangspunkt etwa der heiligen Überlieferungen über die ägyptischen Götter Osiris, Isis und Horus ist der erdferne Himmel. Die Geschichte der Bibel aber wurzelt in der irdischen Geschichte. Vermeintlich wahre irdische Historie wird erzählt und soll das konkrete Wirken Gottes in der realen Geschichte bezeugen.“

Ja, die Bibel will auch Geschichte schreiben, ihre Erzähler gehen vermutlich auch naiv davon aus, dass ihre Geschichten sich so, wie erzählt, zugetragen haben. Aber ihr wesentlichstes Interesse ist es nicht, Geschichte historisch plausibel und exakt wiederzugeben, sondern sie deuten menschliche und politische Geschichte theologisch, vom Glauben an Gott her. Die Bibel ist ein Glaubensbuch, nicht ein Nachschlagewerk, das von vorne bis hinten nachprüfbare historische Daten und Darstellungen enthält.

Hinter diese Erkenntnis, die Sie selber im Vorwort geäußert haben, fallen Sie jedoch zurück (S. 42f.), indem Sie eine angeblich von „der theologischen Wissenschaft“ vertretene Auffassung teilen, derzufolge es (S. 43)

„zwei konträre Alternativen [gibt]. Entweder die biblische Historienschreibung ist wahr, dann ist auch der biblische Glaube wahr. Oder aber die biblische Geschichtsschreibung ist fiktiv, dann stimmt auch nicht der biblische Glaube.“

Sie haben zwar Recht, dass es sogar biblische Archäologen gibt (wie William E. Albright und Roland de Vaux), die diese falsche Alternative für richtig halten. Es gibt aber eine dritte Möglichkeit: eine bodenständige, erdnahe Theologie, die Erfahrungen der Menschen mit einem befreienden, Gerechtigkeit stiftenden Gott schildern – und sich dabei unterschiedlicher Erzählformen bedienen – mythischer, geschichtlicher und poetischer, in wechselnden Mischungsverhältnissen. Sie verzeichnen die theologische Forschungslage, wenn Sie so einseitig nur archäologische Biblizisten zu Wort kommen lassen und ihre Alternativen als die angeblich einzig möglichen vor Augen stellen.

↑ War David weder mächtig noch fromm?

Aber nun wirklich zu D wie David. Sie rennen bei mir offene Türen ein, wenn Sie mir erklären, dass viele der von ihm erzählten Geschichten historisch nicht zutreffen. Dass die von Ihnen erwähnte (S. 44) übertriebene Darstellung der Reichtümer, die David „für den Tempelbau zur Verfügung stellte“ in 1. Chronik 22,1-16 nicht den Tatsachen entsprechen kann, ergibt sich schon aus ihren Widersprüchen zu den parallelen Berichten in den Samuel- und Königebüchern. Der Chronik geht es darum, im Rahmen einer ausschließlich auf die Geschichte des Südreiches Juda konzentrierten Erzählung die Pracht des Jerusalemer Tempels möglichst großartig herauszustellen.

Die Berichte über Davids Reichtum sind also „offensichtlich frei erfunden“. War David damit vielleicht auch nur eine erfundene mythische Gestalt? Ihrer Behauptung „David taucht nirgendwo außerhalb der Bibel auf“ widersprechen allerdings die Archäologen Finkelstein und Silberman, die mit einer Inschrift eines aramäischen Königs auf der so genannten Stele von Tell Dan argumentieren (12):

„In diesem Text, der um 835 v. Chr. in Stein gemeißelt wurde, behauptet Hasaël, den König von Israel und seinen Verbündeten, den König des ‚Hauses Davids‘, getötet zu haben. Es ist dies die erste Erwähnung des Namens David in einer außerbiblischen Quelle, in diesem Fall nur rund hundert Jahre nach Davids Lebzeiten. … Die ‚Haus-Davids‘-Inschrift, wie sie seither genannt wird, bezeugt die Existenz eines Königsgeschlechts, das schon im 9. Jahrhundert v. Chr. seine Legitimität auf David zurückführte.“

An späterer Stelle (S. 46) schreiben Sie allerdings auch, dass David wohl wirklich existiert hat:

„Es hieße das sprichwörtliche Kind mit dem Bade ausschütten, wollte man behaupten, daß David nie gelebt hat und nur eine Ausgeburt frommer Fiktion sei. Frei erfunden ist allerdings die Geschichte von David als König über ein geeintes Reich Israel. … Ein Großreich Davids hat es nicht gegeben“.

So weit gehe ich mit Ihnen konform. Dann allerdings erregen Sie sich darüber, dass König David gar nicht so „fromm“ war, wie man bei dem berühmtesten aller biblischen Könige annehmen müsste (S. 44):

„David war weder mächtig, noch fromm. Er verstieß eklatant gleich gegen mehrere der Zehn Gebote. Bei Samuel lesen wir eine mehr als pikante Geschichte über König David, sexuelle Begierden, einen Ehebruch mit Folgen und die Beseitigung des Nebenbuhlers [2. Samuel 11,1-27].“

Bis hierhin ist Ihre Darstellung korrekt. Aber Ihre anschließende bewertende Äußerung enthält eine verfälschende Unterstellung zum biblischen Moralverständnis (S. 44f.):

„Aus heutiger Sicht ist das damalige Verständnis von Moral nicht nur unverständlich, es ist auch nicht mehr akzeptabel.“

Damit tun Sie so, als ob der biblische Erzähler das Verhalten des Königs einfach hinnehmen würde. Aber wie die Geschichte des Propheten Nathan zeigt (2. Samuel 12,1-12), der David massiv verurteilt, war sein Verhalten schon damals nicht akzeptabel.

Etwas später (S. 45) erwähnen Sie nochmals „Moralvorstellungen jener Zeit“, die uns heute „als völlig unzeitgemäß und ungerecht“ erscheinen, und meinen damit eine Doppelmoral (S. 45f.):

„Wäre Bathsebas Schwangerschaft entdeckt worden, bevor sie der König heiratete, wäre sie als Ehebrecherin überführt gewesen. Als solche wäre sie dann der öffentlichen Verspottung ausgesetzt und schließlich hingerichtet worden. Straflos wäre der König ausgegangen. Es wird deutlich, daß nicht alle biblischen Moralvorstellungen als Richtlinien für das heutige Leben zu Beginn des dritten Jahrtausends nach Christus übernommen werden können. Man mag es verurteilen, daß es mancher Zeitgenosse mit der ehelichen Treue nicht so ernst nimmt. Aber niemand wird heute noch die Todesstrafe für Ehebrecherinnen fordern!“

Mit der Zeitbedingtheit etwa der Todesstrafe für Ehebrecherinnen haben Sie natürlich Recht. Aber Doppelmoral gibt es noch heute. Und gerade was Doppelmoral angeht, hat die Bibel durchaus einen kritischen Blick. Ganz so einfach kann man es sich also nicht machen, wie Sie es mit Ihrem abschließenden Satz für diesen Abschnitt tun:

„Und die biblischen Moralvorstellungen in Sachen ehelicher Treue müssen als zeitbedingte Irrtümer angesehen werden.“

Dass übrigens ausgerechnet der bedeutendste König Israels nicht nur als Vorbild hingestellt wird, sondern realistisch als Sünder, ist eine Stärke der biblischen Darstellung. Vermutlich errang er sogar gerade deswegen die höchste Anerkennung von allen biblischen Königen, weil er dazu fähig war, seine Untaten einzusehen und zu bereuen (2. Samuel 12,13):

„Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den HERRN.“

Mit Recht schreiben Sie (S. 46):

„Die Geschichten um David sind keine historischen Berichte über einen mächtigen Herrscher. Es sind fromme Fiktionen, die Jahrhunderte nach der vermeintlichen Ära Davids ersonnen wurden, um den religiösen Glauben an einen starken Gott, der die Geschicke der Menschen lenkt, zu verfestigen.“

Wenn Sie allerdings hinzufügen (S. 47}: „Sie sind frommes Wunschdenken, das falsche Erinnerungen an ein ‚Goldenes Zeitalter‘ produzierte, das es nie gegeben hat“, möchte ich entgegnen:

Sicher dienen die David-Geschichten auch dazu, das Wunschbild einer Einheit Israels und Judas, das erst durch die Flucht von Israeliten aus dem untergegangenen Nordreich ins Südreich Juda entstanden war, in die Vergangenheit zurückzuprojizieren. Aber ihre Bedeutung geht weit darüber hinaus. Sie sind vielschichtiger und beeindrucken gerade durch die Einsicht, dass auch Könige fehlbar und auf Vergebung angewiesen sind.

↑ Hat die Erbsündenlehre etwas mit Sippenhaft zu tun?

Im Fazit zu Ihren Ausführungen über E wie Erbsünde vergleichen Sie die christliche Erbsündenlehre, wie Sie zum Beispiel (S. 51) im „Katechismus der Katholischen Kirche“ vertreten wird, mit der faschistischen Sippenhaft (S. 52):

„Durch die Verfehlung von Adam und Eva wurde demnach der Mensch zur sündigen Natur. Alle Menschen werden demnach für ihre Natur bestraft. … Man ist also Sünder, auch wenn man nicht selbst gesündigt hat. Man ist schuldig, ohne selbst etwas verschuldet zu haben, weil jemand Generationen früher schuldig wurde. Diese Vorstellung ist mit einem modernen Rechtsverständnis unvereinbar. Sie erinnert in höchst fataler Weise an das Unrechtssystem der Nazijustiz. Da gab es die Sippenhaft für echte oder vermeintliche Rechtsbrecher und deren Angehörige.“

Ich gebe Ihnen durchaus Recht, das Konzept der Erbsünde in Frage zu stellen, den Vergleich mit faschistischer Sippenhaft weise ich aber entschieden zurück.

Meines Erachtens erwachsen die Probleme der jeweiligen damit zusammenhängenden Lehren der katholischen und der evangelischen Kirche aus dem fragwürdigen Versuch, viele verschiedene Glaubenserfahrungen der biblischen Erzähler auf einen einzigen gemeinsamen Nenner zu bringen und erzählte Geschichten sowohl als historisch faktisch zu begreifen als auch in eine dogmatische Systematik zu pressen.

Nach Eugen Drewermann (13) spiegelt die Erzählung vom Sündenfall Evas und Adams die Grunderfahrung des Menschen wider, sich nicht vorstellen zu können, immer und überall in den Händen eines guten Gottes in absolutem Urvertrauen geborgen leben zu können. Die Angst vor dem Tod und die Angst, im Leben zu kurz zu kommen, wird im Symbol der Frucht dargestellt, die Gott nach den Worten der Schlange den Menschen nicht gönnt, weil sie ewiges Leben verschafft und ihn wie Gott werden lässt. Dieses Urmisstrauen der Menschen gegen Gott ist zwar nicht gottgewollt, es begleitet aber jeden Menschen sein ganzes Leben hindurch, da er in einer Welt lebt, in der Gott und seine Güte nicht immer klar vor Augen liegt.

Auch die philosophisch-theologische Interpretion der Sündenfallgeschichte durch den Theologen Paul Tillich sagt mir zu, der darauf bestanden hat, sie nicht als historisches Ereignis auszulegen (14), sondern als Symbol für die Entfremdung des Menschen, der in seiner Essenz (seines Wesen) gut erschaffen ist, aber in seiner realen Existenz sich notwendig in Sünde verstricken muss.

Man sollte also wirklich nicht aus Glaubensgeschichten mit vielschichtigen Bildebenen eine quasi biologisch angeborene Sündhaftigkeit der Menschen seit Adam und Eva konstruieren.

Dass auch nach der Bibel jeder Mensch „nur für die eigenen Taten zur Verantwortung gezogen werden [kann], nicht aber für die der Vorväter“, stellen Sie selbst unter Verweis auf 5. Mose 24,16 und Hesekiel 18,20 fest. Sie hätten außerdem noch auf Jeremia 31,29f. und den gesamten Abschnitt Hesekiel 18,2ff. verweisen können. Das dort zitierte Sprichwort „Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden“, belegt, dass es schon in biblischen Zeiten Diskussionen über genau die von Ihnen aufgeworfenen Fragen gab.

Dem scheint 2. Mose 20,5 zu widersprechen:

„Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten.“

Sie nennen das eine „unakzeptable Vorschrift“ die „jeglichem Gerechtigkeitssinn“ widerstrebt (S. 49): „Drei oder vier unschuldige Generationen müssen büßen, was ein Urvater angerichtet hat.“

In meinen Augen meint dieses Bibelwort jedoch keine Sippenhaft, sondern es drückt die Lebenserfahrung aus, dass alle Generationen, die in einer Großfamilie zusammenleben, von den Folgen der Taten des Seniors unmittelbar betroffen sind. Dass der begrenzten Heimsuchung (15) über wenige Generationen hin tausendfacher Segen für diejenigen gegenübersteht, die Gottes Gebote halten, zeigt deutlich, dass der Gott Israels nicht als tyrannischer Willkürgott erfahren wird.

Bis hierhin bewegen wir uns im Vorstellungsbereich des alttestamentlich-jüdischen Glaubens und Denkens. Wie ist es aber (S. 50), wenn Christen „Abschied von der Erbsünde“ nehmen müssten, etwa wenn sie – wie der Evangelist Carl G. Johnson (16) – zugestehen, dass nach Römer 14,12 (17) „jeder von uns … sich selbst vor Gott rechtfertigen“ muss, so dass jeder Mensch nur „eine angeborene Neigung zur Sündhaftigkeit“ hat? Ist dann nicht auch (S. 51) „der Opfertod Jesu überflüssig“? Für Sie ist das eindeutig so:

„Wenn es keine Erbsünde gibt, dann wird auch die Kreuzigung Jesu bedeutungslos. Nach christlicher Überzeugung erlöste uns Jesus durch seinen Opfertod am Kreuz von der Erbsünde. Läßt man die Erbsünde weg, verliert der christliche Glaube seine Grundlage: Wenn es keinen Sündenfall mit folgender Erbsünde gab, wird Jesu Kreuzestod sinnlos.“

In Ihrer Neigung zu simplen und reißerischen Alternativen übersehen Sie hier wieder einmal die Vielschichtigkeit theologischer Problemkreise.

Erstens ist es eben die Frage, ob Ihr Satz stimmt, mit dem Sie Ihre Ausführungen über den Evangelisten Johnson abschließen (S. 50f.):

„Der Mensch hätte zwar eine angeborene Neigung zur Sündhaftigkeit, wäre aber durchaus dazu in der Lage, sündenlos zu leben.“

Ein wohlverstandener christlicher Glaube ist sich dessen bewusst, dass niemand (außer Jesus Christus, in dem Gottes Heiliger Geist der Liebe vollkommen wohnte) in der Lage ist, seiner Neigung zur Sündhaftigkeit und seiner Verstrickung in Schuld immer und überall zu widerstehen. Ohne die Erfahrung von unbedingter Liebe kann das Urmisstrauen gegenüber dem Leben und der Welt nicht überwunden werden. Jeder Mensch ist auf Vergebung angewiesen. Dieses Bewusstsein des Verstricktseins und des Gefangenseins in Sünde und Schuld steht in einer unauflösbaren Spannung zu der Verantwortlichkeit des Menschen für seine eigenen Taten. Aber die Freiheit, das Böse zu lassen und das Gute zu tun, gewinne ich erst, indem ich im Gottvertrauen meine Angst überwinde, zu kurz zu kommen oder sowieso verurteilt zu sein, indem ich also aus Liebe und Vergebung lebe.

Zweitens wird der Kreuzestod Jesu in der Christenheit sehr unterschiedlich gedeutet. Zeigt er vielleicht gerade die Unmöglichkeit, dass noch so böse Menschen quasi Gott selbst und seine Liebe ermorden könnten, da Jesus am Kreuz sogar seinen Mördern vergibt (Lukas 23,34) und Gott in Jesus allen Ermordeten in Liebe nahe ist?

Und wenn es ein Sühnetod war, wie ist er zu verstehen? Hat Gott selbst in seinem unschuldigen Sohn die Strafe für alle Schuld der Menschen auf sich genommen, so dass niemand mehr die ewige Verdammnis fürchten muss? Oder brauchte ein in seiner Ehre gerkränkter Gott diesen Tod, um seinen Zorn über die Sünde der Menschen zu besänftigen (18)?

Eugen Drewermann hat gegen alle Vorstellungen, die ein solches sadistisches Gottesbild implizieren, die Überzeugung gesetzt, dass im Leben Jesu bis hin zum „Drama der Kreuzigung“ gerade im Leiden an Menschen, „die so zerstört sind, dass sie nur zerstören können“, eindeutig die Liebe Gottes offenbar wird (19):

„Gott ist väterlicher als jeder Vater und mütterlicher als jede Mutter; er möchte unzweideutig, dass wir leben, und selbst wenn wir wirklich so schlimm sind, wie zu sein wir seit Kindertagen zu befürchten gelehrt wurden, so will Gott dennoch, dass wir leben, jenseits des Todes, jenseits der Schuld, jenseits der Angst; denn erst in diesem Vertrauen Gottes… werden wir merken, wie reich und wie wertvoll wir wirklich sind.“

↑ Nicht unbedingt ein Rechenfehler im Buch Esra

Unter (S. 52) E wie Esra erwähnen Sie, dass die genau angegebene Anzahl von Kostbarkeiten in Esra 1,9-10 im folgenden Vers 11 falsch zusammengezählt wurde. „30 + 1029 + 30 + 410 + 1000“ das ergibt „2499“ und nicht „5400“.

Kein Rechenfehler muss nach Johannes Runkel allerdings vorliegen, wenn man den Vers Esra 1,6 berücksichtigt, in dem es heißt, „dass die Juden, die in Babel blieben, auch etwas von ihrem Besitz gaben. Und zwar werden ausdrücklich auch Silber und Gold erwähnt.“ Dann würde sich die in Vers 11 erwähnte „Summe von 5400 … nicht nur auf die Gegenstände des Tempels (2499 Geräte)“ beziehen, „sondern auch auf die Gaben der in Babel bleibenden Juden. Diese gaben somit die restlichen 2901 Gegenstände.“

Gerade bei Zahlenangaben können aber auch Abschreibfehler vorgekommen sein, bei denen später nicht mehr nachprüfbar war, wie die ursprüngliche Zahl gelautet hatte (wenn nämlich das Original der Schrift nicht mehr vorhanden war). In dem Konflikt, ob man dann später eine offensichtlich falsche Addition eigenmächtig berichtigen oder den vorliegenden Text der Abschrift bewahren sollte, werden sich wohl die meisten Kopisten für Letzteres entschieden haben.

↑ Wurde Empfängnisverhütung mit dem Tode bestraft?

Mit Ihrer Kritik (S. 54) unter F wie Fruchtbarkeit am katholischen Verbot der „künstlichen Empfängnisverhütung“ rennen Sie bei einem evangelischen Pfarrer wie mir offene Türen ein. Sie haben auch Recht mit Ihrem Satz: „Biblisch begründen läßt sich diese Haltung kaum.“

In dem von Ihnen angeführten „Fall Onan“ geht es allerdings gar nicht allgemein um das „Thema Schwangerschaftsverhütung“. Onans Vergehen bestand vielmehr darin, dass er den Vollzug der Levirats- oder Schwagerehe verweigerte, also seine Pflicht, einem verstorbenen Bruder Nachwuchs zu verschaffen. Er wurde auch nicht auf Grund eines Gebotes der Tora zum Tode verurteilt, sondern es heißt einfach (1. Mose 38,10): „Dem HERRN missfiel aber, was er tat, und er ließ ihn auch sterben.“

Hätte Onan nach dem Gebot der Schwagerehe in 5. Mose 25,5-10 seine Schwägerin gar nicht erst heiraten wollen, wäre die ihm dafür drohende Strafe eine Entehrung gewesen (Verse 9-10): Die Schwägerin hätte ihm den Schuh vom Fuß gezogen und ihm ins Gesicht gespuckt; sein Haus wäre „Barfüßerhaus“ genannt worden.

↑ Vom biblischen Geisterzauber zur Hexenjagd

Warum (S. 55), so fragen Sie unter G wie Geisterzauber, wendet sich die Bibel in so scharfer Form gegen Zauberei und Geisterbeschwörung, dass sie sogar „die Todesstrafe für Zuwiderhandelnde“ fordert?

Die Menschen sollten ihr Schicksal in die Hand des Einen Gottes legen, dem sie alles verdanken und von dem sie alles erbitten können, und nicht versuchen, höhere Mächte durch magische Praktiken in den Griff zu bekommen. Dass der Name Gottes nicht ausgesprochen werden sollte, hing vielleicht auch damit zusammen, dass man gar nicht erst versuchen sollte, ihn mit Beschwörungsformeln für eigensüchtige Zwecke einzuspannen.

Ob zu biblischen Zeiten die Todesstrafe gegen Zauberer und Hexen allerdings jemals wirklich vollstreckt worden ist, bezweifle ich (vgl. dazu die Ausführungen von Erhard S. Gerstenberger, auf die ich unter T wie Todesstrafe näher eingehe). Gerade die Geschichte der Totenbeschwörerin von En-Dor (1. Samuel 28,3-25), die Sie erwähnen, zeigt jedoch, dass diese Frau sympathischer geschildert wird als der König, der sie verbotenerweise aufsucht (20). Im Zuge dieser biblischen Erzählung wird jedenfalls nicht ihre Verurteilung zum Tod gefordert.

Zwei Einzelheiten zu dieser Geschichte geben Sie übrigens nicht ganz richtig wieder:

Erstens war Sauls Schicksal nicht nur besiegelt, weil er Samuels Totenruhe gestört hatte, sondern schon deswegen, weil er anlässlich eines Banns für eigene Zwecke Beute gemacht hatte (siehe oben: „Wozu diente der Bann…?“).

Zweitens drücken Sie sich missverständlich aus, wenn Sie über Saul schreiben: „So überließ ihn Jahwe seinen Feinden. Die Philister schlugen ihm den Kopf ab.“ Das tun sie erst, nachdem Saul sich in einer Schlacht gegen die Philister selbst getötet hat, um nicht lebendig in die Hand seiner Feinde zu fallen (1. Samuel 31,4.8-10).

Mit Recht prangern Sie es an, dass ausgerechnet in der beginnenden Neuzeit, „der vermeintlich aufgeklärten Zeit von Luther, Galilei und Gutenberg“, unter Berufung auf das biblische Gebot (2. Mose 22,17): „Eine Zauberin sollst du nicht am Leben lassen“ Millionen von Hexenprozessen mit Zehntausenden von Todesurteilen stattfanden (die ungefähren Zahlen habe ich aus Wikipedia). Die Kritik an Aberglauben und Zauberei im Namen einer Religion der Liebe darf keinesfalls in gewaltsame Hexenjagden umschlagen.

↑ Hat wirklich niemand Gott je gesehen?

Zu (S. 57) G wie Gesicht Gottes bemühen Sie schwierige Probleme der Aussage-Logik:

„Wie widerlegt man eine Aussage, die den Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebt? Das ist eigentlich recht einfach: Es genügt ein einziges Gegenbeispiel, um eine solche Aussage ad absurdum zu führen.“

Die Behauptung: „Alle Raben sind schwarz“ wäre also durch die Existenz von Albino-Raben oder auch des Weißbunten Raben, den es vor hundert Jahren noch auf den Färöern gegeben haben soll, widerlegt. Allerdings weiß der Volksmund auch, dass Ausnahmen die Regel bestätigen.

Ebenso allgemeingültig klingt, was Gott in 2. Mose 33,20 sagt:

„Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht.“

Sie schreiben (S. 57):

„Wenn nur ein einziger Mensch das Gesicht Gottes gesehen haben sollte, wäre schon die Aussage Gottes widerlegt.“

Und tatsächlich sagt Jakob nach einem nächtlichen Ringkampf mit einem geheimnisvollen Wesen am Fluss Jabbok (1. Mose 32,31):

„ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet.“

Für Sie (S. 58)

„ist damit eine weitere Behauptung aus der Bibel [widerlegt]. Stellte doch der unbekannte Verfasser des Evangeliums nach Johannes dezidiert fest [Johannes 1,18]: ‚Niemand hat Gott je gesehen.‘ Doch: Jakob hat nach der Bibel Gott sehr wohl gesehen.“

Oberflächlich gesehen handelt es sich hier tatsächlich um einen Widerspruch. Aber die Frage ist wieder einmal, was ein solcher Satz über das Nicht-sehen-Können oder das Sehen Gottes tatsächlich aussagen will.

Sehen in einem faktisch-biologischen Sinn, als sei Gott ein Mensch wie wir, wird ausgeschlossen, zumal wenn man sich Gott als Licht mit einer Energie vorstellt, die unser Augenlicht mehr als jede Sonne zerstören würde.

Sehen im Sinne der Begegnung mit einer quasi-menschlichen Gestalt, die mir als Verkörperung göttlicher Kraft oder Liebe gegenübertritt wie bei Jakob, ist etwas völlig anderes. In der Bibel wird diese Vorstellung sehr unterschiedlich akzentuiert.

Sie selber zitieren ja den Theologen Carl G. Johnson (21), der differenzierend schreibt:

„Gott ist Geist, nicht Form, und Seine ewige Essenz ist für Menschen unsichtbar. Aber der unsichtbare Gott hat sich in einer sichtbaren Form manifestiert.“

Aber damit sei der Widerspruch nicht aufgelöst, denn dann „hat sich Gott eben doch gezeigt“. Aber – wie gesagt – es kann hier immer nur um bildhafte Sprache gehen, nicht um ein reales Sehen. Wenn die Bibel schon nicht durchgehend nachprüfbare historische Geschichte enthält, wie sollte sie beweiskräftige Nachweise darüber enthalten, dass Gott tatsächlich für bestimmte Menschen in einer abfotografierbare Weise sichtbar gewesen ist?

Ähnlich wie die Frage, ob Gott Augäpfel hat, die der Mensch verletzen kann, wird offenbar in der Bibel auch die Frage, ob man (sozusagen mit Augen des Glaubens) Gott sehen kann, unterschiedlich beantwortet.

Auf einige biblische Stellen, die Sie zu erwähnen vergessen haben, möchte ich zur Klärung gerne noch eingehen.

In unmittelbarem Zusammenhang mit 2. Mose 33,20, wo Gott sagt, dass niemand überlebt, der ihn sieht, findet sich drei Verse weiter die Erlaubnis Gottes an Mose (2. Mose 33,23):

„du darfst hinter mir her sehen; aber mein Angesicht kann man nicht sehen.“ (22)

Und bereits 9 Kapitel zuvor im selben biblischen Buch wird eine noch viel spektakuläre Geschichte vom Besuch der Ältesten Israels auf dem Gottesberg Sinai erzählt (2. Mose 24,9-11):

„Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den Ältesten Israels hinauf und sahen den Gott Israels. Unter seinen Füßen war es wie eine Fläche von Saphir und wie der Himmel, wenn es klar ist. Und er reckte seine Hand nicht aus wider die Edlen der Israeliten. Und als sie Gott geschaut hatten, aßen und tranken sie.“ (23)

Die biblischen Schriftsteller empfanden das offenbar nicht als einen Widerspruch, sonst hätten sie es nicht im selben Buch niedergeschrieben.

Ähnliches gilt für das Neue Testament.

Im selben Johannesevangelium, aus dem Sie 1,18 zitiert haben: „Niemand hat Gott je gesehen“, steht auch der Satz Jesu (Johannes 12,45): „wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat.“ (24)

Ein Widerspruch? Nein, denn zwar ist der ewige Gott in seiner wahren Wesenheit für menschliche Augen unsichtbar, aber in der Ausstrahlung, der Liebe, des menschlichen Wesens Jesu Christi ist etwas von der Liebe Gottes wahrnehmbar.

In der Bergpredigt Jesu steht die Seligpreisung (Matthäus 5,8):

„Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.“

In Hebräer 12,14 wird denen, die sich um Frieden und ein heiliges Leben bemühen, versprochen, dass sie Gott sehen werden:

„Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird“. (25)

Am aufschlussreichsten ist vielleicht ein Abschnitt aus 2. Petrus 1,16-19, über den ich einmal einen Gottesdienst mit einer Bildbetrachtung gehalten habe, bei dem eine blinde Frau anwesend war (26). Ich fragte sie nachher, wie es denn für sie war, die Predigt mitzuverfolgen, weil sie doch das Bild, das ich beschrieben hatte, nicht sehen konnte. Sie meinte, dass das völlig in Ordnung gewesen wäre, denn sie hätte das Bild ja durch meine Beschreibung auch in ihrem Kopf sehen können. Außerdem kam uns um so mehr zum Bewusstsein, dass es in diesem Text ja gerade darum geht, dass der Schreiber des Petrusbriefes seine Augenzeugenschaft der Herrlichkeit Gottes in akustischen Bildern beschreibt (achten Sie einmal auf die von mir hervorgehobenen Stellen):

„Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus; sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.“

Deutlicher kann man wohl nicht machen, was mit dem Sehen Gottes gemeint sein kann, als dieser Apostel, der sicher mit dem Jünger Petrus nicht identisch war und sich doch im Hören auf das Wort von Glaubenszeugen als Augenzeuge der Herrlichkeit Gottes meint verstehen zu dürfen.

↑ Wer tötete den Riesen Goliath – David oder Elhanan?

Im Blick auf (S. 58) G wie Goliath und die legendäre Niederlage des Riesen gegen den jugendlichen David stellen Sie fest, dass „der Kampf auf Leben und Tod zwischen den ungleichen Kontrahenten im ‚Alten Testament‘ in gleich zwei Versionen“ erzählt wird. Der wichtigste Unterschied (S. 60): „In Version 2 tötet nicht David den Koloß, sondern ein Elhanan.“ Und Sie fragen sich:

„Wie ist es möglich, daß der Verfasser der Samuelbücher in seinen beiden Werken zwei einander deutlich widersprechende Versionen von ein und demselben höchst dramatischen Geschehen bietet?“

Zunächst sei nebenbei angemerkt, dass es sich bei den beiden Büchern Samuel nicht um zwei verschiedene Werke desselben Autors handelt; im jüdischen TeNaK gab es nur ein Samuelbuch, das später in zwei Teilen aufgespalten wurde. Erst recht kann man nicht von einem einzigen Autor sprechen, da die Frage, welche Überlieferungen dem Buch Samuel zu Grunde liegen und wer sie wann zusammengestellt hat, wirklich nicht einfach zu beantworten ist. Insofern müssen Sie sich gar nicht groß über die große Uneinigkeit in der „Frage nach der Autorenschaft der Samuelbücher“ wundern, die es sowohl in der jüdischen Tradtion als auch in der christlichen alttestamentlichen Wissenschaft gibt.

Auf der Suche nach der Antwort auf die von Ihnen gestellte Frage finden Sie dann (S. 61) in 1. Chronik 20,5 noch eine dritte Version der Geschichte, wo Ihrer Ansicht nach „auf eher stümperhafte Art und Weise“ der Widerspruch zwischen den beiden ersten Versionen ausgeglichen werden soll: „Denn da heißt es: Elhanan habe nicht Goliath zur Strecke gebracht, sondern dessen Bruder.“

Und Sie verweisen darauf, dass David keinesfalls, wie in 1. Samuel 17,54 berichtet, den abgeschlagenen Kopf Goliaths nach Jerusalem gebracht haben kann, da David erst im 8. Jahr seiner Regierungszeit als König die Stadt Jerusalem von den Jebusitern eroberte (2. Samuel 5,5ff.).

Schließlich fassen Sie ganz richtig zusammen, was Sie herausgefunden haben:

„David tötete Goliath. Diese biblische Aussage ist falsch. Sie stammt von einem unbekannten Autor aus der Zeit um 580 v. Chr., der schon den jungen David heldenhaft erscheinen lassen wollte. Als Vorlage diente ein älterer Text, der etwa 950 v. Chr. entstand und der Elhanan als Goliathbezwinger feierte.“

Insofern stimmen Sie mit den Erkenntnissen der alttestamentlichen Wissenschaft überein, die der Alttestamentler Walter Dietrich in seinem Werk über die frühe Königszeit in Israel folgendermaßen beschreibt (27):