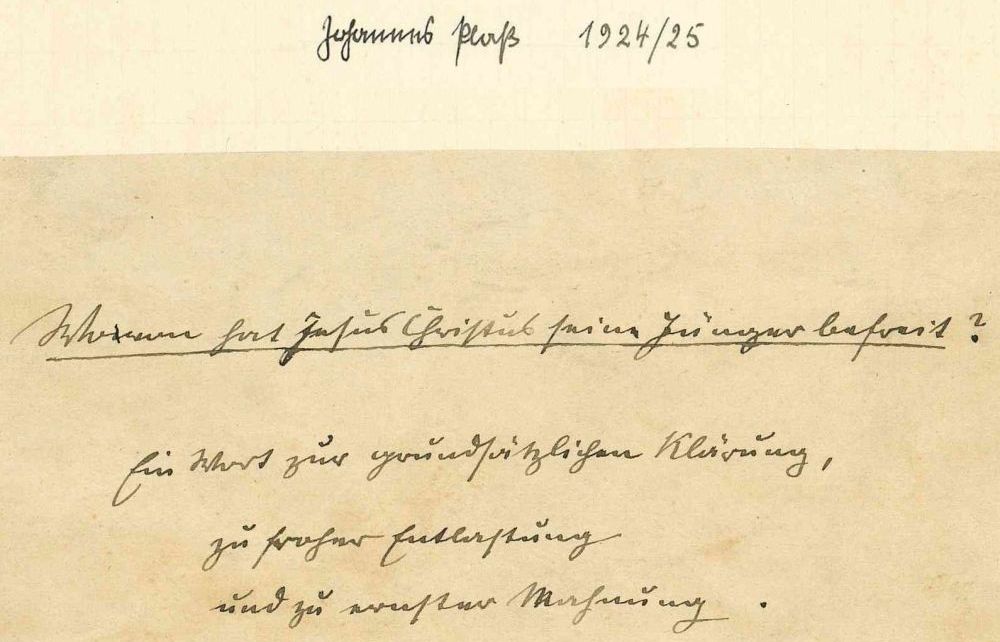

Johannes Plaß hat seinen 1924/25 geschriebenen Aufsatz, den er als theologisches Vermächtnis verstand, natürlich nicht selbst ins Internet gestellt. Sein Enkel Gerhard Plaß hat ihn mir aus seinem Nachlass zur Verfügung stellen lassen, sein Urenkel Reiner Plaß hat mir erlaubt, ihn auf der Bibelwelt zu veröffentlichen.

Helmut Schütz

Die ersten vier Seiten bis zum Beginn des ersten von drei Hauptkapiteln und die letzten beiden Seiten seines insgesamt 60 Seiten umfassenden Manuskripts sind in der folgenden Bildergalerie in seiner originalen Handschrift zu sehen. In meiner Abschrift ist der Beginn jeder neuen Seite des Manuskripts in eckigen Klammern angezeigt; die Zahlen in runden Klammern führen per Link zur jeweiligen Anmerkung am Ende der Seite, von wo aus man wiederum mit einem Klick zurück zur Textstelle gelangt.

Ein „rechter Israelit ohne Falsch“ zur Zeit Jesu hatte den primitiven Polytheismus, die volkstümliche Vielgötterei samt der heidnischen Totenkultur und den am Stofflichen und an Formeln und Gebärden haftenden Zauberglauben bereits überwunden, das alles unter anderen Namen in den mittelalterlichen Kirchen wiederauflebte bis herab zur Verehrung und Anrufung wundertätiger Bilder und Reliquien (1), und in unserer gährenden, haltlosen Zeit als altgermanische Ahnenverehrung der Rassereinen oder als indischer Götter- und Geisterhimmel der Okkultisten, als Geister- und Totenbeschwörung der Spiritisten, als Schicksalsdeuterei aus den willkürlichen Sternbildern des Tierkreises u. dergl. m. wieder aufersteht. Ein rechter Israelit kannte Gott als den einen, ewigen, allgegenwärtigen Schöpfer und Herrn Himmels und der Erde (2). Auch der Natur- und Selbstvergötterung des gelehrten Pantheismus oder Monismus, die neuerdings in Nietzsches Zarathustra bis zur Lästerung des Größenwahnsinn sich verirrt hat (3), verfiel er nicht; denn er fühlte den Abstand zwischen sich, dem sterblichen, irrenden und fehlenden Menschen und dem unendlichen, unwandelbaren, heiligen Gott – einen Abstand, den schon Jeremia (18, 1-6) und Jesaia (29, 16; 45) mit dem Thongebilde in der Hand des Töpfers verglichen hatten. Er hatte schon den Bußruf der Propheten und Sänger seines Volkes vernommen: daß die Schlacht- und Brandopfer, das Fasten, das Festefeiern und Liederplärren der Frevler Gott nicht gefallen, sondern aufrichtige Reue und Besserung, Recht schaffen den Schutzlosen, Liebe üben und demütig sein vor Gott. Er konnte beten mit dem 51. Psalm: „An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten! Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen gewissen Geist!“ – Er durfte das Gleichnis des Jeremia aber auch ergänzen durch das alte tiefsinnige, den Menschen in seinen höheren Gaben und Aufgaben über das Tierreich erhebende Wort: „Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde“ (1. Mos. 1) und durch das vertrauensvolle Gebet des Propheten: „Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser von alters her; das ist dein Name“ (Jes. 63). Aus [2] Verfehlungen und Schuldbewußtsein konnte er sich erlaben mit dem 103. Ps.: „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er dir gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten; denn er kennt, was für ein Gemächte wir sind; er gedenket daran, daß wir Staub sind.“ Wo Menschenkraft versagte, ließ er sich mahnen: „Weißt du nicht, hast du nicht gehört? Ein ewiger Gott ist Jahweh, der Schöpfer der Enden der Erde! Er wird nicht müde, nicht matt; sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden“ (Jes. 40, 28f.). Und dem Unglück, der scheinbaren Ungerechtigkeit des Schicksals, vermochte er zu trotzen mit dem 73. Ps.: „Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich endlich mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde; wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.“ Auf diese Höhe der Frömmigkeit konnte der aufrichtige Israelit sich führen lassen. (4)

Aber zu der vollen Freiheit der Kinder Gottes, zu der völligen Liebe, in der keine Furcht ist (1. Joh. 4, 16-19; Röm. 8, 15) gelangte er dennoch nicht. Die h. Schriften des A. T., die doch für ihn maßgebend sein mußten, enthielten zu vieles, das sich noch teils in den Niederungen der Religion, teils auf außerreligiösen, staatlichem Gebiete gewegte und ihm den Blick verwirrte, von den einfachen, großen Hauptsachen abzogen (Rechtsfragen und Strafbestimmungen, Vorschriften über den Dienst der Priester und Hohenpriester, die verschiedenen Opfer, die Feste, die Zehnten, das Fasten, die verbotenen Speisen, die Waschungen und Reinigungen, die Beschneidung, ferner die Duldung der Vielweiberei und Sklaverei, die Vorstellungen von Jahweh als einem Volksgotte Israels, dessen grausamste Rache an seines Volkes Feinden man glaubte erflehen zu dürfen, s. z. B. Ps. 137). Und seine geistlichen Führer, die sadduzäischen Hohenpriester und die pharisäischen Schriftgelehrten, verstärkten und vermehrten mit ihren Auslegungen und Zusätzen, ihren 613 Einzelgeboten noch diese Hemmung und Verdunkelung, diese Verkettung mit dem Äußerlichen und Formellen, dem Untergeordneten und Rückständigen, dem Politischen und Juristischen, statt den Kern aus der Schale zu heben und mit diesem wirklich Ernst zu machen.

[3] Johannes der Täufer war nur ein Bußprediger wie die alten Propheten auch, ein letzter Wegbereiter für den, der da kommen sollte als der wahre Retter, der die neue Zeit bringen sollte, den neuen Geist, das nicht auf steinerne Tafeln oder in die Buchrollen der Gelehrten, sondern allen der Gottesgnade aufgeschlossenen Menschen ins Herz geschriebene Gesetz, von dem Jeremia geweissagt (31, 31-34).

Es mußte einer kommen, der, des göttlichen Auftrags unbedingt gewiß und der inneren Stimme rückhaltlos gehorchend, den Mut hatte, allen bisherigen Autoritäten zum Trotz das kühne Wort zu sprechen: „Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ist: …; ich aber sage euch: …!“ und: „Ist eure Gerechtigkeit nicht besser als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen“ (Matth. 5) – „Siehe, hie ist mehr denn Jona, mehr denn Salomo, größeres denn der Tempel“ (Matth. 12) – und der überdies nicht bloß lehrte, mahnte und tröstete wie ein Prophet aus heiliger Begeisterung (was ja in Israel oftmals geschehen und vergeblich geschehen war), sondern der auch lebte was er lehrte, in seiner Person verwirklichte, was er von Gott und göttlichen Dingen verkündigte, wahrhaft ein Mensch nach Gottes Bilde, wirklich ein Gotteskind, so daß er sagen durfte: „Wer mich gesehen hat“, mir ins Herz gesehen hat, „der hat den Vater gesehen“ – „glaubt mir, daß ich im Vater und der Vater in mir ist“, daß es die heilige, göttliche Liebe ist, in der ich meine Lebensquelle habe und die als treibende Kraft in mir wirkt (bes. Joh. 14, 4-13). (5)

Vor allem waren es drei Hindernisse höheren geistigen Lebens, die Jesus durchbrach, drei lastende Ketten, von denen Jesus seine Jünger, alle aufrichtigen Gottsucher und bußfertigen Sünder, die ihm vertrauten, befreite:

- das Trugbild eines Messiasreiches in weltlicher Macht und Herrlichkeit;

- der Gewissenszwang pharisäischer Gesetzlichkeit mit ihren zahllosen Einzelgeboten und ihrer Veräußerlichung;

- der eine Scheidewand zwischen Gott und Menschen bildende Priesterstand und seine zunächst symbolisch gemeinten, oft aber als eine Art Zaubermittel, als magisch wirkend aufgefaßten Gnadenmittel.

[4] Ihren vollen Wert erhielt diese Befreiung von dreifacher Belastung erst durch das was Jesus an deren Stelle setzte. Und das war der Art, daß es nicht bloß für die ihm zufallenden rechten Israeliten, sondern für die nach dem lebendigen Gott verlangenden Seelen aus allen Völkern bleibendes Gut werden konnte, das unwandelbare Fundament einer Menschheitsreligion. Worin es bestand, ergibt die weitere Ausführung.

I.

Die Versuchungsgeschichte Mtth. 4, 2-10 zeigt uns in anschaulicher Bilddichtung die Anfechtungen, die Jesus zu Beginn seines öffentlichen Auftretens innerlich in der Tat durchgekämpft und überwunden hat. Als eine satanische Versuchung hat er den Gedanken abgewiesen, daß er die ihm innewohnende Gotteskraft gebrauchen könne, um die Rolle eines politischen Helden oder gar eines römischen Cäsaren zu spielen (4, 8-10), oder sich die Gunst des unvernünftigen Volkes durch Aufsehen erregende, öffentliche Schauwunder zu erwerben (4, 5-7); ja er ist sich bewußt geworden, daß ihm seine Geistesmacht nicht einmal dazu gegeben war, ihm des Leibes Nahrung und Notdurft zu verschaffen (4, 2-4). Um diese macht er sich keine Sorgen; was er nötig hat, wird ihm der Vater im Himmel, dessen Willen er auszurichten sich anschickt, schon bescheren (Mtth 6, 25ff). Denn es steht ihm fest: sein Reich wird „nicht von dieser Welt“ sein. Er wird nicht König sein im gewöhnlichen Sinn, mit Spießen und Schwertern läßt er nicht für sich kämpfen (Mtth. 26, 51-56; Joh. 6, 15; 18, 36-37). Vielmehr ordnet er sich der weltlichen Obrigkeit unter und heißt ihr die schuldige Steuer zahlen (Mtth 22, 15-22). Herrschaft und Ehrgeiz haben keinen Platz in seinem Reich: je größer hier einer ist, desto mehr dient er in der Liebe, zu desto größerem Opfer ist er fähig, bis zum Opfer des Lebens (Luk. 14, 7-14; Mtth. 18, 1-6; 20, 20-28; 23, 5-12).

Auch seine Jünger sollen statt nach vergänglichen Schätzen vielmehr nach unvergänglichen trachten. „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon“ (Mtth. 6, 19-24; Luk. 12, 13-21). Reichtum und Macht sind eine Versuchung zur Überhebung, Verhärtung, Genußsucht und Gottvergessenheit. Ihr erliegen viele; darum wehe ihnen! (Luk. 6, 24-26) Dem reichen Manne, der alle Tage herrlich und in Freuden lebt, [5] den armen Lazarus aber vor seiner Türe liegen läßt, unbarmherziger als die Hunde, die doch des Kranken Schwären lecken, hilft es nicht aus der Verdammnis, daß er Abraham seinen Vater nennt, denn Lieblosigkeit scheidet von dem Gotte, der die Liebe ist (Luk. 16, 19ff; Mtth. 25, 31ff). Lieber soll man auf der Erde Güter verzichten, als daß man sich an sie verliert. Vollends darf der sein Herz nicht an sie hängen, den Jesus zu seinem Apostel beruft (Mark. 10, 20-27 (6); 8, 34-37). Von besonderem Verdienst der Reichen bei Gott, wenn sie fromm und wohltätig sind, ist auch keine Rede; denn sie sind ja nur seine Haushalter, und das Opfer von der Armut wiegt schwerer als die Gaben vom Überfluß (Mrk. 12, 41-44). Ursache zum Beneiden anderer um irdische Güter hat der Jünger Christi nicht, denn im Gottesreich gibt es höhere Güter. Es werden oft die ersten die letzten und die letzten die ersten sein. Alles aber was wir empfangen, ist Gnade und Güte (Matth. 20, 1-16).

Nicht bloß auf Besitz, sogar auf Freundschaft und Verwandtschaft muß der Christ um des Himmelreiches willen verzichten können, wenn sie ihn daran hindern. Die Liebe der Mitjünger wird ihm Ersatz bieten, wie auch Jesus selbst einmal sagen mußte: „Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter“ (Mrk 3, 31-35). Ja, was Jesus Mrk 10, 28-30 in Aussicht stellt, hat sich oft erfüllt: selbst Häuser und Äcker hat die christliche Liebe denen gestiftet, die ihr Leben in den Dienst selbstloser Liebe gestellt haben.

Aber zunächst haben Jesu Jünger, wie er selbst, statt eines Wohllebens in Macht und Glanz vielmehr Haß und Verachtung, Verfolgung und Tod zu erwarten (Mtth. 10, 16ff; 16, 21-26). Auch das müssen sie leiden können um des Gottesreiches willen. Kein Gedanke darf ihnen kommen, daß sie dafür Rachen nehmen oder ihrerseits sich zu Ketzerrichtern aufwerfen, Feuer vom Himmel erbitten oder Scheiterhaufen errichten wollten: Luk. 9, 51-56; vielmehr sollen sie das Böse, das man ihnen antut, durch Gutestun überwinden: Mtth. 5, 38-48 vg. Röm 12, 14-21.

Der Glaube der Juden, um ihrer vermeintlichen Gerechtigkeit willen von Jahweh mit der Weltherrschaft belohnt zu werden, [6] ist eitel. Sie, die Gottes Propheten stets mißachtet und mißhandelt haben und auch ihn, „den Sohn“, den Verkünder und Anfänger des wahren Gottesreiches, töten werden, rufen dadurch selber das Gericht auf sich herab (Luk. 13, 32-35; 19, 41-44; 20, 9-19). Statt ihrer werden viele aus aller Heiden Länder ins Himmelreich eingehen (Matth. 8, 10-12; Luk. 13, 29).

So schwer es den Jüngern auch anfangs geworden zu sein scheint, ihrem Meister in diesen Gedanken zu folgen, sie haben es doch, nachdem er alles für sie geopfert, von ihm gelernt, „sanftmütig und von Herzen demütig“ zu werden wie er. Und die apostolischen Briefe ermahnen die Gemeinden, nicht nach eitler Ehre, Prunk und Reichtum zu trachten, sondern sich genügen zu lassen, brüderlich einander zu helfen, einer den andern höher zu achten als sich selbst (Phil. 2, 1ff; 4, 10-13; 1. Tim. 6, 6-19; Jak. 2, 1-9 u. a.), der Obrigkeit aber untertan zu sein (Röm. 13, 1-7; 1. Petr. 2, 13-17; Tit. 3,1), wenn sie nicht fordert was gegen das Gewissen ist (Apost. Gsch 4, 19; 5, 29). Solange die Kirche die verfolgte oder nur geduldete war, unterlag sie nicht leicht der Versuchung, zu vergessen, „welches Geistes Kind“ sie war; der äußere Druck stählte um so mehr die innere Kraft, wie es Paulus 2. Kor. 6, 1-10 u. Röm. 8, 35-39 bekennen durfte – Worte, die einem Triumphlied ähnlicher klingen als einer Klage.

Als aber die Kirche die Gunst der Staatsgewalt erlangte, geriet sie in schwerste Gefahr, an ihrem wahren Wesen Schaden zu nehmen. Einerseits erlitt sie das Übergreifen des Staates in ihre inneren Angelegenheiten und das Einströmen unlauterer und unwürdiger Elemente. Das rief dann die Weltflucht, die nicht ursprünglich geistliche Absonderung eines Mönchsstandes (7) hervor, der aber oft selbst wieder der Verweltlichung und Zuchtlosigkeit verfiel. Andererseits wurde aus der unterdrückten Kirche die herrschende, aus der verfolgten die verfolgende. Und verfolgt wurde nicht nur das alte Heidentum und Judentum, sondern auch innerhalb der Kirche die sog. Ketzerei. Und was wurde nicht alles zu Ketzerei gestempelt! Nicht etwa bloß die Verkehrung des Evangeliums wie es Jesus und seine Apostel verkündet und gelebt hatten, sondern oft gerade die Forderung der Rückkehr zum ursprünglichen Evangelium, zu dem Ernst und der Einfachheit der apostolischen [7] Gemeinden; vor allem der Ungehorsam gegen die Hierarchie; daneben jede Abweichung von den Lehrbegriffen und -sätzen, welche die Spitzfindigkeit oder Grübelei der jeweilig herrschenden Theologen ausgeklügelt hatte, den Schwerpunkt des Christentums aus dem religiös-sittlichen in das philosophisch-verstandesmäßige verschiebend; endlich sogar die Verschiedenheiten in Äußerlichkeiten, wie z. B. Festesetzung der Zeit des Osterfestes, Gebrauch von gesäuertem oder ungesäuertem Abendmahlsbrot, Verehelichung der Priester. Die um den Vorrang streitenden Patriarchen von Rom und Konstantinopel verketzerten sich gegenseitig um solche Dinge, bis es 1054 zum völligen Bruch kam. Und als im Abendlande i. J. 1378 zwei Päpste gewählt wurden, verfluchten diese einander. Inzwischen waren die Ketzerverfolgungen der Kirche fast grausamer geworden als es einst die Christenverfolgungen der römischen Kaiser waren. Die Inquisitionsgerichte, von Papst Gregor IX. (1232) den Dominikanern übertragen, zeigen den Höhepunkt dieser Entartung. Zur Wahrung eines christlichen Scheines vollstreckten freilich die Kirchengewalten nicht die Verurteilungen; den Henker ließen sie die Staatsgewalt machen. Unwürdige Sophistik erfand die Begründung dafür: die Obrigkeit habe die Verbrecher zu bestrafen, Ketzerei sei das schlimmste Verbrechen, folglich habe die Obrigkeit die Ketzer zu verbrennen. Das Werk des Ketzerhasses hat später der Orden Loyolas am eifrigsten fortgesetzt.

Der Traum von einem Messiasreiche mit weltlicher Macht und Pracht war von Jerusalem nach Rom gewandert. Symbolisch dafür ist, daß die römischen Päpste sich eine dreifache (8) Krone aufgesetzt haben, die Kardinäle sich in Purpur kleiden und Bischöfe und Erzbischöfe den Fürstentitel führen. Papst Bonifazius VII. (1294-1303) schrieb dem Könige von Frankreich: „Wir tun dir zzu wissen, daß du in geistlichen und weltlichen Dingen uns untergeben bist“ und in einer anderen Bulle: „Wir erklären, sagen, bestimmen und verkünden, daß die Unterwürfigkeit unter den römischen Pontifex aller menschlichen Kreatur durchaus zur Seligkeit notwendig ist“. Das Papsttum wollte im Mittelalter „alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit“ (Mtth. 4, 8) zu seinen Füßen liegen haben und hat dieses Ziel noch nicht aufgegeben. (9) Das Programm des Christus Gottes war ein anderes; es steht Mtth. 5, 3-16 geschrieben. Seine „Statthalter“, Nachfolger oder Mitarbeiter sind nur diejenigen, die mit seinem Geiste die Welt innerlich durchdringen und erneuern helfen.

[8] Von der russischen Zarenkirche können wir jetzt schweigen, nachdem sie von der Staatsgewalt getrennt u. aus einer unterdrückenden zu einer hart unterdrückten geworden ist. Vielleicht wird ihr aber gerade das ein Anlaß, aus der langen Erstarrung sich zu erheben und in Fühlung mit den gesamten durch die Reformation entbundenen Kräften sich neu zu befruchten.

Der römische Sauerteig ist auch in protestantischen Gebieten nicht sofort überall ausgefegt worden. Luther hat allerdings entschieden die Verquickung von Kirchenamt und Staatsgewalt bekämpft. Weltliche Obrigkeit, sagt er, müsse sein, um Zucht und Ehrbarkeit, Friede und Recht zu erhalten. Aber die in Kirchenämtern seien, hätten einen anderen Auftrag, nämlich das Evangelium zu predigen; wer es nicht annehmen wolle, den könnten sie von der Kirche ausschließen, aber nicht mit Händeanlegen noch mit dem Schwerte strafen. Sie hätten das Wort allein, andern damit zu dienen, aber nicht dazu, daß sie sich zu Herren machen oder weltlicher Weise regieren sollten. Jedoch sei eine Ordnung und ein Unterschied: nicht der Macht, aber der Gaben und damit auch der Berufe, wie Eph. 4, 11 Apostel, Evangelisten, Hirten und Lehrer unterschieden werden, ebenso 1. Kor. 12, wo noch weitere Gaben hinzugefügt werden, so auch die der Leitung oder Verwaltung. Aber dadurch, daß Luther die Landesherren als die vornehmsten Gemeindeglieder ersuchte, „sich aus Liebe und um Gottes willen dieser Sache anzunehmen“, nämlich der Sache des Evangeliums, war doch wieder der Vermengung von Kirchen- und Staatswesen Vorschub geleistet. Tatsächlich haben denn auch weltliche Machthaber bald ihren Auftrag als Schutzpatrone, Schirmväter der Kirche dazu mißbraucht, bzw. den theologischen Zeloten ihren Arm dazu geliehen, die Gewissen zu vergewaltigen und sogar die Andersdenkenden, selbst solche anderer evangelischer Richtung, als Verbrecher zu behandeln, wie es vorher in römisch-katholischen Ländern geschehen war und ferner geschah. Der Augsburger Religionsfriede 1555 erhob diesen Zustand zum rechtlichen Vertrag mit dem durchaus unchristlichen Grundsatz: Wessen Gebiet, dessen Religion. Erst das 18. Jahrhundert hat die evangelische Erkenntnis zum Gemeingut gemacht, daß die Staatsgewalt sich nicht in innerkirchliche Angelegenheiten mischen darf, vielmehr jeder Religion, die sich nicht in Widerspruch zum Rechtsleben und zur guten Sitte setzt, Duldung zu gewähren hat. Auch die päpstliche Kirche nimmt, wo sie in der Minderheit ist, die Toleranz, ja die Gleichberechtigung für sich in Anspruch, gewährt sie aber anderen Kirchen nicht, wo sie die Macht hat.

[9] Zwingli und Calvin, besonders der letztere, und ihre Nachfolger haben noch weniger als Luther klare Scheidung gemacht, haben noch mehr weltliche Machtmittel für kirchliche Ziele in Anspruch genommen – aber später haen doch die erlittenen Verfolgungen zur Selbständigkeit reformierter Gemeinden und zu eigenen, auf das allgemeine Priestertum (1. Petr. 2, 5.9.10) der Gemeindeglieder aufgebauten Kirchenverfassungen geführt, die im 19. Jahrhundert teilweise auch den deutschen lutherischen und unierten Landeskirchen zum Vorbild gedient haben. Die politisch so verhängnisvolle Revolution von 1918 hat zu weiterer Selbständigkeit der deutschen Landeskirchen und zu ihrem längst ersehnten Zusammenschluß im deutschen evangelischen Kirchenbund geführt. Das kann ihnen zum Segen gereichen, wenn die Gemeinden und Synoden zu ihren Führern Männer wählen, die ihren Dienst wahrhaft im Geist Jesu Christi versehen. Denn Verfassungen sind zwar notwendig, als zusammenfassender, schützender Rahmen; aber der Rahmen kann verschiedener Art sein, braucht nicht immer und überall einerlei Form zu haben. Wesentlich ist, wie er ausgefüllt wird.

II.

Den Segen, den die alten mosaischen Gebote in sich trugen, verkehrte der Pharisäismus in sein Gegenteil, in unerträgliche Last, ja für die Gewissenhaften in schwere Gewissensnot, durch die Veräußerlichung der Gebote, die Verkennung ihrer Motive, die Zerlegung in zahllose Einzelvorschriften und spitzfindige Unterscheidungen. Jesus fordert die rechte Gesinnung, aus der sich in Freiheit die rechte Erfüllung der göttlichen Absicht ergibt. „Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst“: in dieser Summe ist alles enthalten, was Mose und die Propheten gefordert haben; mehr bedarf es nicht: Mtth. 22, 35-40; Luk. 10, 25-42; Joh. 13, 34.35. Ein heiliger Grimm aber erfaßt ihn über die blinden Führer, die Toren und Heuchler, die den aufrichtigen, frommen und suchenden Seelen meinen das Himmelreich absprechen zu können und doch selbst so fern von ihm sind. Mtth. 23, 13-36.

Der gemeinsame Ruhetag als Tag „der Herrn, deines Gottes“ (5. Mos. 5, 14.15) sollte eine Wohltat sein für das arbeitende Volk zur Erquickung und Erholung von der schweren Mühe um das tägliche Brot und zur Erhebung der Seele im gemeinsamen Gottesdienst. „Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen; so ist des Menschen Sohn ein Herr auch des Sabbats“ – verkündet Jesus. Aus der rechten Herzensstellung heraus [10] entscheidet er frei, was am Feiertag recht oder unrecht ist zu tun oder zu lassen. Denn gemeinsames Feiern ist zwar nicht möglich ohne Vereinbarung bestimmter Zeiten, aber kein Tag, kein Wochentag und kein Jahrestag ist an sich heilig, sondern die Gottes- und Nächstenliebe heiligt ihn: Mrk. 2, 23-28; 3, 1-6; Luk. 13, 11-17; 14, 1-6; John. 7, 22-24. So lehren auch die apostolischen Briefe: Röm. 14, 5-8; Gal. 4, 8-11; Kol. 2, 16f; 3, 16.17; Hebr. 10, 24.25; Jak. 1, 27. Trotz dieser klaren und kräftigen Zeugnisse sind doch öfters die Kirchen, besonders die römische und die englische, in ängstliche Gesetzlichkeit zurückgefallen, während auf anderer Seite der Segen des Feiertags von unfrommem Wesen verschmäht oder gar durch Ausschweifungen verdorben wird.

Ist das Gebot die Einkehr des Menschen in sein innerstes Heiligtum, das Nahen der Seele zu Gott und Gottes Nahen zu uns, so kann es keine ärgere Verkehrung desselben geben, als wenn jüdisches und katholisches Heidentum es zu einem wortreichen Geplapper veräußerlichen, die Gebote und ihre Wiederholungen abzählen und gegen die Sünden aufrechnen oder ein Schaustück aus dem Beten machen: Mtth. 6, 5-13. Im Vaterunser hat Jesus ein Beispiel und Muster gegeben, wie Christen schlicht und kurz um das wichtigste beten können. Und eben diesen Edelstein hat man sich nicht gescheut durch endlos wiederholtes Ableiern in den Staub zu treten, ihn wie ein mechanisch wirkendes Zaubermittel zu mißbrauchen.

Die Werke der Barmherzigkeit haben auch nur Wert, wenn sie wirklich kein anderes Ziel haben, als dem Mitmenschen aus seiner Not zu helfen. Geschehen sie, um Lob und Ehre bei den Leuten zu ernten, rechnet und zählt man sie gar sich oder Gott vor, so „haben sie ihren Lohn dahin“. Denn die rechte Liebe will keinen anderen Gotteslohn als die Freude, andere froh gemacht zu haben. Sie bewährt sich aber nicht bloß im Geben, sondern ebensosehr im Vergeben, im ungezählten, auch darin dem himmlischen Vater nachahmend. Mtth. 6, 1-4; 18, 21-35.

„Fasten und leiblich sich bereiten ist wohl eine feine, äußere Zucht“, ein vom Genuß beschwerter Leib findet die Erhebung der Seele zum Höchsten. Wer aber aus dem, was nur als Mittel zur inneren Sammlung, zur Förderung der Andacht seinen Wert haben kann, eine Schaustellung vor den Leuten macht, kasteiet sich umsonst: Mtth. 6, 16-18; vgl. Jes. 58, 1-10; Sach. 7, 5ff.

Im übrigen darf der Mensch, dem durch Christus der Zugang zu Gottes Unterfangen aufgetan ist, sich auch der irdischen Güter erfreuen, die das reiche Vaterhaus ihm beschert: Mtth. 9, 14-15; 11, 18.19; vgl. Röm. 12, 15; Kol. 2, 16-23; 1. Tim. 4, 1-5; 1. Kor. 13, 3. Willkürliche und unnatürliche Selbstkasteiung ist falsche Geistlichkeit und nicht der Dienst, den der himmlische Vater von seinen Kindern begehrt, geschwiege denn daß solches Tun als besonders verdienstlich vor ihm gelte. Ist doch selbst die Erfüllung seines Willens kein Verdienst, sondern selbstverständliche kindliche Schuldigkeit: Luk. 17, 10.

[11] Reinlichkeit ist ein Gebot der Gesundheit und deshalb auch des Schöpfers Wille. Aber der vielen peinlichen Einzelvorschriften kann der entraten, der den Zweck im Auge behält. Das Mittel soll nicht zum Zweck gemacht werden. Wichtiger als das Waschen der Hände, Schüsseln und Becher ist die Reinhaltung der Seele von unsauberen, argen Gedanken und Begierden: Mrk. 7, 14-23; Mtth. 5, 21-30; 12, 33-37. Wenn wer schlaff sich gehen läßt, sich nicht in Zucht hält, kann in der reinen Höhenluft des Gottesfriedens nicht bleiben, sinkt auch bald tiefer und tiefer hinab zu bösen Worten und Taten. Wie bitter ernst wir das nehmen sollen, sagen die natürlich nicht buchstäblich auszuführenden Hyperbeln (überstarke Ausdrücke) Mtth. 5, 29-30.

Machen wir uns zum Knecht von Menschen und Menschengeboten, so sind wir überdies in Gefahr, die natürlichen Gottesordnungen über den Priester- und Theologensatzungen zu vergessen und zu verflüssigen. Das geschah und geschieht z. B. Wenn man seinen Angehörigen die schuldige Hilfe entzieht, um den Priestern Stiftungen zu machen: Mrk. 7, 1-13.

Eine andere schlimme Folge der Gesetzlichkeit ist das lieblose Richten und Verdammen: Mtth. 7, 1-5. Gottes Urteil entscheidet anders. Der bußfertige Zöllner steht ihm näher als der selbstgerechte Pharisäer: Luk. 18, 9-14.

So hat Jesus recht, wenn er von seinen Jüngern eine bessere Gerechtigkeit fordert, als sie bei den damals so hoch angesehenen oder sich selbst so hoch stellenden Pharisäern und Schriftgelehrten zu finden war. Von innen heraus muß die Besserung kommen. Liebst du Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten als dich selbst, so bedarfst du keiner Gesetze, keiner peinlichen Einzelvorschriften, noch weniger der willkürlichen geistlosen Auslegungen und Zusätze der Buchstabentreter, sondern entscheidest frei, was du im Einzelfall zu tun und zu lassen hast. Gott selbst aber schenkt dir diese Liebe, dadurch daß er dich zuerst geliebt hat – trotz deiner Sünde! Liebe erweckt Gegenliebe, selbstloses Sichhingeben in Treue erweckt vertrauende Hingabe und Treue (im N. T. „Glaube“ genannt) (10). In dem, der sich demütig und doch seiner göttlichen Sendung vollbewußt „den Menschensohn“ nannte (vgl. Hesek. 2 u. Ps. 8 mit Dan. 7, 13), tritt uns die göttliche Liebe persönlich entgegen, die vollkommene Liebe, die allen gütig ist und auch den Sünder überwindet und gewinnt. An dem Pharisäer Simon und dem sündigen Weibe sah man es: der Schuldner, dem sein Gläubiger am meisten geschenkt hat, liebt diesen am meisten; „welchem aber wenig vergeben wird, [12] der liebet wenig“ (Luk. 7, 36-50). Deshalb gehen die Zöllner und Sünder ins Himmelreich ein vor den Selbstgerechten. Die freundliche Einkehr Jesu beim Zachäus macht diesen zu einem neuen Menschen, macht ihn fähig und willig, nunmehr die Hälfte seiner Güter den Armen zu geben und das Übervorteilte vierfach zu erstatten (Luk 19, 1-10). „Das Christentum“, schreibt der japanische Christ Kanso Utschimura, „hilft uns unsere eigenen Ideale erreichen, es ist Heidentum plus Leben; das Christentum zeigt uns nicht bloß das Gute, sondern es macht uns auch gut.“

Darum ist Christus „des Gesetzes Ende“ und zugleich die rechte, ganze Erfüllung des göttlichen Willens. Darin sind Paulus, Johannes und Jakobus einig: Röm. 10, 4; 3, 31; 13, 8-10; Gal. 5, 6.13.14; 6, 15; 1. Tim. 1, 5; 1. Joh. 4, 7-21; Jak. 1, 25; 2, 8. Denn „die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung“. (11)

Wiederum bekommen solche, die es mit der Erfüllung der Gebote am ernstesten nehmen, das empfindlichste Gewissen, fühlen ihr Zurückbleiben hinter dem Ziel am schmerzlichsten und nehmen deshalb das Evangelium von der vergebenden Gnade am dankbarsten auf. Auch in diesen erwacht drum die große Liebe zu dem Retter, die sich ausströmt in der Liebe zu den Mitwanderern auf dem Wege zu Gott. So konnten aus den ehrbaren Fischern Petrus und Andreas, Johannes und Jakobus dankbare, begeisterte Jesusjünger, aus dem Gesetzeseiferer Saulus der Christusapostel Paulus, aus dem Mönch Luther der Reformator Luther werden. Denn wie Paulus, so seufzete und rang auch Luther einst unter dem „Knechtesjoch“ der Gesetzlichkeit (Gal. 5, 1; ApGsch. 15, 10.11; Mtth. 23, 4; vgl. als Gegensatz 11, 28-30); die römische Kirche hatte es erneuert und den Christen auf den Hals gelegt mit ihren Kirchengeboten, ihrer Kasuistik und ihren Klostersatzungen. Die Kasuistik d. h. Die Sucht, für jeden besonderen Fall Verhaltungsregeln auszutüfteln, führte schließlich zur Verkehrung der Sittlichkeit in ihr Gegenteil, zum Volksbetrug in schlimmem Überlisten und Einschläfern des Gewissens. Die berüchtigten Beispiele haben später Jesuiten (vom Volksmund deshalb „Jesuwider“ genannt) und die ihnen geistesverwandten Redemptoristen geliefert: 1) eine sittlich zweifelhafte Handlung ist als erlaubt anzusehen, wenn man einen angesehenen Theologen findet, der sie billigt; 2) der Zweck heiligt oder rechtfertigt die Mittel, weil, wenn der Zweck erlaubt ist, auch die Mittel erlaubt sind; 3) um eines guten Zweckes willen ist es erlaubt, bei einer Antwort, einem Versprechen oder einem Eide stillschweigend einen Vorbehalt [13] oder eine Einschränkung zu machen, die den Sinn ändert oder ins Gegenteil verkehrt, oder einen doppelsinnigen Ausdruck zu gebrauchen, bei dem man das Gegenteil von dem meinen kann, was der andere versteht. Solche Grundsätze untergraben natürlich alle Wahrhaftigkeit und alles Vertrauen im menschlichen Verkehr, weshalb das Verbot dieses Ordens in verschiedenen, auch katholischen Staaten und seine zeitweilige Aufhebung durch den Papst Clemens XIV. (1773) durchaus begreiflich ist. An der Sittlichkeit hat auch die Toleranz ihre Grenzen; Staaten und Kirchen, welche die Untergrabung der Sittlichkeit dulden, geben sich selbst auf.

Zu diesem auf ethischem Gebiete liegenden Gesetzesjoch hatte die Kirche des Mittelalters noch ein zweites auf dem Gebiet der Erkenntnis liegendes hinzugefügt: das dogmatische. Längst hatte man das Wort Jesu Mtth. 11, 25 überhört: „Ich preise dich, Vater und Herr Himmels und der Erde, daß du solches Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart“ – und das Pauluswort 1. Kor. 13: „Wenn ich mit Menschen- und Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz und eine klingende Schelle; und wenn ich weissagen könnte und wüßte alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also daß ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts… Unser Erkennen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber kommen wir das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören… Nun aber bleibt: Vertrauen (Glaube), Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“

Der von endlichen Bildern und beschränkter Erfahrung ausgehende Mensch kann das Göttliche, das Unendliche stets nur einseitig, nur annähernd erfassen. Mannigfaltigkeit der Lehrweisen ist deshalb eine notwendige Folge, auch kein Schade, eher ein Gewinn. Denn nur bei Freiheit zu solcher Mannigfaltigkeit kann der heilige Geist die Kirche „in alle Wahrheit leiten“, sie zu immer tieferer und reinerer Erkenntnis führen. Kurzsichtige und engherzige Dogmatiker aber wollten Meister vollkommener Erkenntnis sein und beanspruchten deshalb das Recht, alle anders denkenden zu verdammen. Daraus mußten dann immer und immer wieder Streitigkeiten und Spaltungen entstehen, wie die Kirchengeschichte von Anfang an bis auf diesen Tag uns zeigt, ganz zu schweigen von den schon erwähnten rohen, den Christennamen entehrenden Verfolgungen.

[14] Meinte die römisch-katholische Kirche dieser Zerteilung zu entgehen, indem sie erst ihre Concilien, dann die Päpste für unfehlbar erklärte, so nahm sie für diese in Anspruch, was selbst ein Paulus sich nicht anmaßte (12), auch ein Petrus nicht, der sich nach Gal. 2, 11-21 von Paulus zurechtweisen ließ. Sittlich-religiöse Wahrheiten lassen sich nicht durch äußere Autoritäten aufnötigen, sondern können sich nur durch sich selbst an Herz und Gewissen bezeuen und im Leben ergeben. „Meine Lehre ist nicht mein“, sagt Jesus nach Joh. 7, 16.17, „sondern des, der mich gesandt hat; so jemand will des Willen tun, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sei oder ob ich von mir selber rede“. Der Philosoph fichte drückt das so aus: „Zu dem was der heillige Mensch tut, lebt und liebt, erscheint Gott nicht mehr im Schatten und bedeckt mit einer Hülle [wie in dem verstandesmäßigen Denken und dem philosophischen Begriff], sondern in seinem eigenen unmittelbaren und künftigen Leben… Es ist dasjenige, was der ihm ergebene und von ihm begeisterte tut. Willst du Gott anschauen, wie er in sich selber ist, von Angesicht zu Angesicht? Suche ihn nicht jenseit der Wolken! Du kannst ihn allenthalben finden, wo du bist. Schau an das Leben seiner Ergebenen, und du schaust ihn an. Ergib dich selbst ihm, und du findest ihn in deiner Brust.“ Die Autoritäten müssen ja selbst erst die Berechtigung ihres Anspruchs erweisen, und sie können das auf diesem Gebiet auch nur durch den Wert dessen was sie sind und geben. Nicht auf allen Versammlungen der Bischöfe und Theologen herrschte der Geist des Heilandes; und auf dem römischen Stuhle saßen etliche, zu denen Jesus nicht sagen würde, was er nach Mtth. 16, 17-19; 18, 18 u. Joh. 20, 21-23 zu Petrus und den andern Aposteln gesagt, sondern was er Mtth. 7, 21-23 angekündigt hat: „Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr! In das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Viele werden zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Nicht in deinem Namen viele Krafttaten getan? – Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch nie gekannt; weichet von mir, ihr Übeltäter!“

[15] Auch die Bibel kann ihre Autorität nur durch den Wert ihres Inhaltes erweisen, nicht durch ein vorweg aufgestelltes Dogma von ihrer Inspiration. (13) Freilich gibt es, wie eine künstlerische, so auch eine prophetische Inspiration, deren Gebiet das Sittlich-religiöse ist. Auch von dieser gilt – und zwar in besonderem Grade – das Wort Goethes: „Jede Produktivität höchster Art, jedes bedeutende aperçu, jede Erfindung, jeder große Gedanke, der Früchte bringt und Folge hat, steht in niemandes Gewalt und ist über aller irdischen Macht erhaben. Dergleichen hat der Mensch als unverhoffte Geschenke von oben, als reine Kinder Gottes zu betrachten, die er mit freudigem Dank zu empfangen und zu verehren hat.“ Aber die Bibel ist ja nicht ein einheitliches Buch, sondern besteht aus zwei bzw. drei Sammlungen sehr verschiedenartiger Schriften: aus dem A. T., d. i. der Sammlung heiliger Schriften Israels, aus den ihm angefügten Apokryphen, einer kleinen Sammlung nicht allgemein anerkannter Schriften, und aus dem N. T., einer Sammlung derjenigen christlichen Schriften, die der alten Kirche die wertvollsten waren. Die Verfasser der einzelnen Schriften kennen wir nur zum Teil, und diejenigen, deren Namen wir kennen, sind zum Teil Männer, von denen wir sonst wenig wissen. So kann nur der Wert des Inhaltes über den Anspruch der einzelnen Schriften auf Geltung entscheiden. Und an dem Höchsten, das in ihrer Gesamtheit enthalten ist, muß das übrige gemessen werden. Deshalb hatte Luther recht, wenn ihm die Bibel „Gottes Wort“ war, weil und soweit sie „Christum treibt“, und ihm, nein schon der alten Kirche, nicht alle Schriften gleich hoch standen. Die stets auf den Kern, auf das Wesentliche dringende und deshalb so freie und sichere Stellung Jesu zu den Schriften des A. T. Ist bereits angedeutet.

Ein lehrreiches Beispiel dafür, wie weit die Dogmatiker sich von Jesus und Paulus entfernen konnten, ist das sog. Symbolum Athanasianum (das aber nicht von dem 373 verstorbenen Athanasius verfaßt, sondern erst viel später im Abendland aufgetreten ist). Es beginnt: „Wer da selig werden will, der muß vor allen Dingen den rechten christlichen Glauben haben. Wer denselben nicht ganz und reine hält, der wird ohne Zweifel ewig verloren sein. Das ist aber der rechte christliche Glaube, daß wir…“ Nun folgen 41 Sätze, von denen 35 rein verstandesmäßige, haarspaltende und doch nur Widersprüche unvermittelt hinstellende Definitionen über die Trinität und die zwei Naturen in Christo [16] sind. (14) Deren Anerkennung, die natürlich auch nur eine rein verstandesmäßige Aneignung bzw. blinde Unterwerfung sein kann, heißt hier „Glaube“, ja „der rechte christliche Glaube“! und von ihr soll die ewige Seligkeit abhängen! Was würde Jesus dazu sagen? Wohl dasselbe, was er Mtth. 23 von den Schriftgelehrten und Pharisäern sagte: „Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, sie selbst aber wollen sie nicht mit einem Finger regen… Weh euch, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließet vor den Menschen! Ihr kommt nicht hinein, und die hinein wollen, lasset ihr nicht hineingehen.“ Die römisch-katholische Dogmatik behandelt auch jetzt noch den Glauben als eine Sache des Verstandes, ein Fürwahrhalten der kirchlichen Satzungen, die naiver Weise mit der lebensvollen Gottesoffenbarung gleichgesetzt werden. Aber wie 1. Kor. 13, so ist auch 1. Joh. 4, 16 ausdrücklich „erkennen“ und „glauben“ unterschieden. Da beider Gegenstand die göttliche Liebe ist, so ist auch das Erkennen hier nicht das Begreifen einer Lehre oder deren Annahme auf Autorität hin, sondern ein Aufmerken und Erfassen mit dem unmittelbaren sittlichen Gefühl, und das Glauben ist die vertrauende Hingabe. Luther schrieb einmal kurz und bündig: „An Gott glauben heißt Gott vertrauen.“ Er hat zwar nicht immer die Konsequenzen dieser treffenden Erklärung gezogen; aber seine Grundauffassung ist es immer geblieben , daß der christliche Glaube die durch Christus uns geschenkte gewisse Zuversicht zu Gottes Macht und Gnade sei. Seine Nachfolger haben oft noch weniger folgerichtig zu handeln verstanden, wie ihr Verhalten in den Lehrstreitigkeiten zeigt. Sonst wäre es auch nicht möglich gewesen, daß jenes symbolum, eine solche unevangelische Verkehrung des Glaubensbegriffs, auch in einigen alten protestantischen Liturgien verwendet, in das Konkordienbuch von 1580 aufgenommen und sogar noch 1865 von dem Lutheraner Schöberlein in seinem „Schatz des liturgischen Chor- und Gemeindegesangs“ abgedruckt wurde. Man hielt nämlich (daraus erklärt sich das Verfahren) dieses symbolum für ein ökumenisches d. h. In der ganzen Christenheit gebräuchliches. Aber das war ein Irrtum: die griechisch-katholische und alle östlichen Kirchen haben es nicht; was übrigens auch von dem sog. Apostolicum gilt, das eine spätere abendländische Erweiterung [17] eines etwas kürzeren römischen Taufbekenntnisses ist. (15)

Der denkende Christ hat das Bedürfnis, seines Glaubens sich auch klar bewußt zu werden. Deshalb ist ihm auch die Erkenntnis wert, und hat die Kirche von Anfang an die Lehre nicht vernachlässigt (ApG. 2, 42; Kol. 3, 16). Und Paulus zählt auch die Erkenntnis und Lehre zu den mancherlei Gottesgaben, nach denen die Korinther streben sollen. Aber er macht einen Unterschied: Höher als das Reden in Verzückung („in Zungen“) stellt er die Erkenntnis und Lehre, höher als diese das Weissagen d. i. das kraftvolle begeisterte Zeugnis. Wesentlich zum Christsein aber gehören für ihn nicht diese Gaben, sondern das durch Jesus Christus der Menschheit geschenkte neue geheiligte Leben in dankbarem, demütigem, tapferem Gottvertrauen, das auch für die Zukunft eine Hoffnung hat, und in tatkräftiger, opferwilliger, versöhnlicher Bruderliebe (1. Kor. 12-14; vgl. Kap. 1 u. 2 und Eph. 3, 14-19; Gal. 5, 6; 6, 15). Denn „das Wissen bläht auf, aber die Liebe baut auf“ (1. Kor. 8, 1).

Wie in allen Lebensäußerungen der Kirche, so müssen wir auch im N. T. (Paulus gibt uns ja selbst dazu die Aufforderung) das vergängliche Stückwerk von den bleibenden Werten, die zeitgeschichtlichen Formen von dem wesentlichen Gehalt unterscheiden. Zu solchen wandelbaren Formen gehört z. B. die Art der Beweisführung bei Paulus, die zuweilen, wie Gal. 3, 16, an die jüdische Scholastik erinnert, oder, wie 1. Kor. 9, 9-10 u. Gal. 4, 21ff, die damals beliebte Allegorie verwendet, was er selbst hier anmerkt (Gal. 4, 24 lautet wörtlich übersetzt: „das ist allegorisch“, hat einen anderen, tieferen Sinn). Solche Umdeutung erscheint uns doch heute allzu künstlich und willkürlich. Allzu kühn und unvermittelt oder kindlich unbefangen erscheint den historisch Denkenden auch manchmal die Art, wie im N. T. Stellen aus dem A. T. als unmittelbare Weissagung auf Christus gedeutet werden; deshalb bleibt es doch wahr, daß das Gesetz der „Zuchtmeister auf Christum“, der Erzieher und Vorbereiter für Christus gewesen ist und noch sein kann, und daß in Jesus Christus alle Gottesverheißungen ihr Ja, ihre rechte Erfüllung gefunden haben (Gal. 3, 24; 2. Kor. 1, 20). – Um den Zeitgenossen das Christentum nahe zu bringen, ihnen einen Anknüpfungspunkt zu geben, sind auch Ideen der damaligen Religionsphilosophie im N. T. verwertet. Ähnlich wie im A. T. und in den Apokryphen „die Weisheit“ als ein selbständiges, aus Gott uranfänglich hervorgegangenes schöpferisches Wesen geschildert wird (Spr. Sal. 8, 22ff; Weish. Sal. 7, 21 – 8, 9; 9, 9; Jes. Sirach 24, 1-14), was man dort als poetische Personifikation ansehen kann: so wurde in der alten Philosophie „der Lógos“ d. h. „das Wort“ oder die sich im Worte offenbarende göttliche Vernunft personifiziert, wie ein selbständiges Wesen neben Gott, eine Art Untergott, aber als der eigentliche Weltschöpfer [18] betrachtet. 1. Mos. 1 ist es dagegen Gott selbst, sein Schöpfergeist, der im Worte sich auswirkt. Bei Johannes und bei Paulus, der zwar den Namen nicht gebraucht, aber von „dem Herrn“ das gleiche aussagt, wird nun die Idee von dem schöpferischen Worte auf Jesus Christus übertragen, das ewige schaffende Wort als in ihm persönlich, leibhaftig erschienen angesehen (Ev. Joh. 1, 1-18; 1. Joh. 1, 1-4; 1. Kor. 8, 6; Kol. 1, 15-17; auch Hebr. 1, 1-3), aber zugleich betont, daß nur ein Gott ist (Joh. 17, 3; 1. Kor. 12, 6; Eph. 4, 6) und Jesus, der geliebte, rechte Gottessohn, ihm untertan, ein Mensch und Menschensohn, auch menschlichen Schranken, Leiden und Versuchungen unterworfen (Joh. 14, 12.28; 4, 34; 5, 19; 1. Kor. 11, 3; 15, 28; Röm. 1, 3; 1. Tim. 2, 5) (16), aber als der Menschensohn doch der erhoffte Messias, der König des Gottesreiches ist (Joh. 5, 27; Mrk. 14, 61.62 nach Dan. 7, 13.14) und es sein kann, weil er Gottes eingeborner (genauer übersetzt: einziggeborener) Sohn ist (Ev. Joh. 1, 14; 3, 16; 1. Joh. 4, 9) d. h. In einziger, vollkommner Art das ist, was alle, die ihna ls ihren Führer und Retter annehmen, werden sollen: aus seinem heiligen Geiste wiedergeboren und damit „aus Gott geborne“ Kinder des himmlischen Vaters (Ev. Joh. 1, 12.13; 3, 3-8; 1. Joh. 3, 1; 4, 12.13; 5, 1.4; Röm. 8, 9.14-16; Gal. 4, 6). Man wollte den Philosophenjüngern zeigen: Was ihr an eurer „das Wort“ oder „die Weisheit“ genannten Gottesoffenbarung zu haben meint, das haben wir vollkommener in unserer mit Jesus Christus uns geschenkten Offenbarung. Der ist nicht ein Untergott; sondern der eine wahre Gott selbst hat sich in ihm uns offenbart. Und unser Gott ist nicht bloß die den Kosmos erschaffende und durchwirkende Allmacht und Weisheit, sondern auch die uns Menschen von den niederen Elementen dieser Welt emporziehende Heiligkeit und Liebe, die läuternde (sittliche) Wahrheit und die erlösende (vergebende und helfende) Gnade, „Licht“ und „Leben“ zugleich – als solcher ist er uns nicht bloß verkündigt von Jesus (wie etwa auch von den Psalmsängern und Propheten Israels), sondern in „dem Menschensohn“ persönlich, menschlich anschaulich nahe getreten. In diesem Sinn, als persönliche Offenbarung göttlichens Wesens, göttlicher Heiligkeit und Liebe in Jesus Christus, ist die Idee vom Logos mit dem Christentum vereinbar, trifft sie sogar seinen Mittelpunkt. Wenn in Anlehnung an sie Johannes „das Wort“ und Paulus „den Herrn“ zugleich als Mittler der Weltschöpfung hinstellen, so erklärt sich dies daraus, daß sie mit diesen Namen die Offenbarung des göttlichen Geistes bezeichnen (wie ja Paulus 2. Kor. 3, 17.18 geradezu „den Herrn“ und „den Geist“ gleichsetzt) und daß es derselbe eine Gottesgeist ist, der in der Weltschöpfung und in Jesus Christus wirksam ist. Solche Schlußfolgerung ist freilich schon Theologie, geht über das schlichte Evangelium hinaus, ist aber, richtig verstanden, noch mit ihm vereinbar. Dagegen ist die [19] ursprüngliche philosophische Form der Logosidee abzulehnen, wie wir auch die verschiedenen weiteren Folgerungen, welche die Grübler und Dogmatiker innerhalb und außerhalb der kirchlichen Orthodoxie aus ihrer Anwendung auf Christus gezogen haben (z. B. die Theorien von den zwei Naturen und ihrem Verhältnis zu einander, und die von einem Scheinleib u. dergl. m.) beiseite lassen. (17) – Die Idee vom Logos schließt auch den Gedanken seiner vorweltlichen Existenz ein. Wie ein Kunstwerk, ein Bild, im Geiste des Künstlers lebt, ehe er es für die Sinne wahrnehmbar darstellt, so hat auch das Urbild der Schöpfung zuvor in Gott gelebt. Eine solche, wenn nicht vorweltlich, so doch vorirdische Existenz wurde in jüdischen, besondern in apokalyptischen Schriften auch im Einzelnen von hervorragenden Personen und Dingen ausgesagt: u. a. von den Erzvätern, dem Gesetz, dem Tempel, dem Jerusalem der Endzeit und (unter Berufung auf Dan. 7, 13; Mich. 5, 1; Jes. 9, 5.6; Ps. 72, 17) von dem erhofften Messias. Dieser Gedanke ist also nicht erst aus dem Christentum erwachsen, sondern bei den Christen als etwas bekanntes vorausgesetzt, nur jetzt übertragen auf ihren „Gesalbten“, Jesus Christus (Phil. 2, 6; Joh. 1, 1.2; 8, 58; 17, 5); und ihr neues, oberes, himmlisches Jerusalem (Offb. 21, 2; vgl. Gal. 4, 26; Hebr. 12, 22); er befriedigt auch mehr das grübelnde Nachsinnen über das göttliche Geheimnis der Person Jesu, als die Gewissensfrage nach dem Frieden mit Gott und der rechten Bewährung des Christen. Aber Paulus wie Johannes würden mit uns einstimmen in das Hohelied v. Zinzendorfs:

welche Tiefen reicher Gnad,

daß wir dem in Herze sehen,

der das Herz der Liebe hat!

Daß der Vater aller Geister,

der der Wunder Abgrund ist,

daß du, unsichtbarer Meister,

uns so sichtbar nahe bist!

Laß uns so vereinigt werden,

wie du mit dem Vater bist,

bis schon hier auf dieser Erden

kein getrenntes Glied mehr ist!

Und allein von deinem Brennen

nehme unser Licht den Schein!

Also wird die Welt erkennen,

daß wir deine Boten sein.

Gott hat sich uns Menschen durch Menschen offenbart. Die Propheten haben Gottes Wege und Willen ihrem Volke gedeutet. Jesus hat mehr getan: er hat die heilige Liebe nicht bloß gelehrt, sondern auch in seiner Person, seinem Leben und Wirken, Tun und Leiden abgebildet. Und seine Apostel haben ihm darin nachgestrebt, den Gemeinden zum Vorbild. So kann Paulus schreiben: „Gott, der da hieß das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, daß aufleuchte (durch uns) die Erkenntnis von der Herrlichkeit [20] Gottes im Angesichte Jesu Christi“ (2. Kor. 4, 6), und kann er die Christen ermahnen, ihn nachzuahmen, wie er Christo (1. Kor. 11, 1). Darum sind nun die Gottesoffenbarungen verknüpft mit äußeren Begebenheiten, menschlichen Erlebnissen, Zeitereignissen. Wir haben die himmlischen Schätze in irdischen Gefäßen, die göttlichen Wesensoffenbarungen in menschlichen Gestalten. Ohne dieses Kleid, diese Erscheinungsformen, diese Wirklichkeitsbilder können sie uns nicht nahe, würden sie uns nicht lebendig, würden sie Herz und Gewissen nicht rühren. Aber die Form ist nicht das Wesen, das sinnlich wahrnehmbare ist nicht der geistige Gehalt. Der Glaube an Jesus Christus ist etwas ganz anderes als das Fürwahrhalten der Berichte von den äußeren Begebenheiten seines Lebens, einschließlich der außerordentlichen, wunderbaren. Dazu kommt, daß die dankbare Verehrung der Menschen stets ihre Führer und Retter mit ihrer Phantasie umgibt, deren Leben gerne sich ausmalt, mit Lebenden schmückt. Diese sind oft nur ein willkürliches Spiel der Phantasie, wovon die vielen Heiligenlegenden und die wohl wenig bekannten Neutestamentlichen Apokryphen Beispiele bieten, oft aber auch Einkleidung eines tiefen Gedankens, hierin den Gleichniserzählungen ähnlich. Am leichtesten erkennen wir das an den Geschichten im 1. Buch Moses. Kap. 18 z. B. will uns die große Güte, Geduld und Langmut Gottes veranschaulichen; wenn es dies in der Form eines Gespräches zwischen Gott und Abraham tut, Gott aber in Gestalt eines Wanderers auftreten läßt, der sogar Gebäck und Braten, Dickmilch und Süßmilch bei Abraham und Sarah speist, so stünde das, wenn wir die Erzählung buchstäblich nehmen wollten, in schroffem Widerspruch zu der schriftlichen Erkenntnis, daß Gott Geist ist, von niemand je gesehen (Ev. Joh. 1, 18; 4, 24; 1. Joh. 4, 12; 1. Tim. 1, 17). – Wie viel Mühe hat dogmatisch befangene Bibelverehrung sich gegeben, die Schöpfungsgeschichte 1. Mos. 1 mit der naturwissenschaftlichen Erkenntnis, dem heutigen Weltbilde in Einklang zu bringen – ganz vergeblich! Nicht Naturwissenschaft haben wir hier zu suchen, sondern ein von der unmittelbaren Anschauung ausgehendes Lobgedicht auf die Herrlichkeit des Schöpfers und seiner Werke, dem 104. und 8. Psalm vergleichbar.

Auch im N. T. noch müssen wir zuweilen durch die poetische Hülle vordringen zu ihrem religiösen Gehalt. Auf die Versuchungsgeschichte (Mtth. 4) [21] ist schon hingewiesen, und gezeigt, wie das als äußere Begebenheiten geschilderte hier als inneres Erleben Jesu verständlich und für die Ziele seines Wirkens bedeutungsvoll wird. Sie schließt sich folgerichtig an die Taufe Jesu an (Mark. 1, 9-11; Mtth. 3, 13-17). Denn bei dieser ist ihm durch eine innere Schau und Stimme, die auch dort in die Form äußerer Erscheinungen gekleidet ist, die Gewißheit seines Heilandsberufes geworden, die Gewißheit, daß er mehr zu geben hatte als der Bußprediger Johannes, daß in ihm sich die Weissagungen Jes. 11, 1-3; 42, 1-7 erfüllen sollten. Vorbereitet war das durch die von Jugend auf gepflegte fromme Versenkung in die heiligen Schriften seines Volkes. Da hatte sein tiefer, reicher Geist und sein starkes, reines Wollen die echten bleibenden Werte erkannt, das Gold aus den Schlacken geschieden und auf dieser Grundlage das neue hohe Ideal vom Gottesreiche aufgebaut, hinter dem die herrschende Schriftgelehrsamkeit und Frömmigkeitsübung so weit zurückblieben. Jetzt brach – das bedeuten die Vorgänge bei der Taufe – die Erkenntnis, wozu er berufen war, vollends durch und zugleich der Entschluß, dem inneren Rufe zu folgen. Den festen Willen, dem erkannten Ideale die Treue zu halten, sich durch die falschen weltlichen Ziele und Hoffnungen der Menge und ihrer Führer nicht beirren zu lassen, bekundet danach die Versuchungsgeschichte. – Ein andersartiges Beispiel bieten die zart poetische Erzählung Luk. 1, 26-38 und die mehr lehrhaft nüchterne Mtth. 1, 18-25 (18), in die der wahre Gedanke eingekleidet ist, daß die Gottesoffenbarung, die wir an Jesus haben, nicht aus der natürlichen Menschheitsentwicklung erklärbar ist, sondern nur aus besonderer Wirkung des Gottesgeistes. In der griechisch- und römisch-katholischen Kirche hat die Erzählung bekanntlich – trotz (!) Mrk. 3, 21.31-35; 6, 3; Luk. 11, 27.28; Joh. 2, 4 – die Erhebung der Maria zur jungfräulichen Himmelskönigin und „Mutter Gottes“ und die Übertragung des im N. T. für Jesus geforderten Vertrauens auf seine Mutter veranlaßt. Da aber durch diese, wenn sie von sündhaften Eltern erzeugt war, die Sündlosigkeit Jesu nicht genügend verbürgt erschien, ging die mittelalterliche Phantasie einen Schritt weiter und übertrug in der Behauptung der unbefleckten Empfängnis der Maria das Wunder auch auf deren Mutter; und Papst Pius IX. erhob 1854 diese Legende, obgleich sie auch von katholischen Dogmatikern, besonders den Dominikaner, bestritten war, zum Glaubenssatz. Die vermeintliche Bürgschaft blieb aber unzulänglich, wenn sie sich zugleich auf alle früheren Ahnen ausgedehnt wurde, was denn doch unmöglich war. Da zeigt sich die Unhaltbarkeit dieser ganzen Anschauung. Die natürliche Art der Zeugung des Menschen ist an sich nicht unheilig, nicht sündhaft, sondern eine zur Fortpflanzung notwendige Ordnung des Schöpfers; hindert auch nicht das Wirken des heiligenden Gottesgeistes, wie das Beispiel der Propheten und Apostel zeigt; wobei wir nicht vergessen, daß es [22] in Jesus ein besonderes, ein höchstes Maß erreicht hat (vgl. Apg. 10, 38; Joh. 3, 34 „nicht nach Maß“ d. h. ohne Maß, reichlich, in Fülle). Sündhaft ist dagegen der Mißbrauch des Geschlechtstriebes, der Mißbrauch der Freiheit, die dem Menschen gegeben ist und ihn zu Besonnenheit und Selbstbeherrschung verpflichtet, während das Tier durch die Naturtriebe angetrieben und zugleich in Schranken gehalten wird. – Einige Wundergeschichten können wir auf unser Leben nur anwenden, wenn wir sie sinnbildlich verstehen, weil wir sie, wörtlich genommen, nie erleben. Der Evangelist Johannes leitet selbst dazu an, wie er überhaupt freier verfährt, sich nicht, wie meistens die anderen Evangelisten, wörtlich an die Überlieferung hält, sondern in seinem, ihm eigentümlichen Stile erzählt, auch die Reden in dieser Weise, aber aus christlichem Geiste heraus, frei ausführt. Das Wunder von der Verwandlung des Wassers in Wein z. B. ist mit den Barmherzigkeitswerken Jesu nicht gleichzustellen. (19) Es müßte als ein in die Apokryphen gehörendes Zauberstück erscheinen, wenn der Erzähler Joh. 2, 6 nicht andeutete, daß er dieses Wunder sinnbildlich verstanden wissen will: daß er nämlich Jesus feiern will als den, der das schale Wasser jüdischer Gesetzlichkeit in den Feuerwein heiligen Geistes verwandelt hat (vgl. Joh. 1, 33; Luk. 3, 16). – Nach der Erzählung von der Speisung der 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen und von den 12 Körben übrig gebliebener Brocken leitet der Evangelist Joh. 6, 27ff noch deutlicher die Gedanken auf das geistige Leben: auf die Speise, die nicht vergänglich ist, auf den, der selber das Brot des Lebens ist, sich selbst uns zur Speise gibt (hiermit deutlich auf die Abendmahlsfeier hinweisend), was dann 6, 63 noch ausdrücklich geistig gedeutet wird: „der Geist ists, der da lebendig macht; das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben“ (vgl. 2. Kor. 3, 6).

Das Weltall ist voll der Wunder; seine bloße Existenz das größte Wunder. Alles Leben, von den geringsten Geschöpfen an bis hinauf zu den am reichsten ausgestalteten, wir selbst nicht am wenigsten, sind und bleiben uns ein unerklärtes Rätsel. Wie sollte es mit der Geschichte des Reiches Gottes auf Erden und mit dem Höchsten, das wir hier kennen, der Erscheinung Jesu Christi, anders sein? – Aber es ist kindliche Einfalt und mehr als das, es ist Verkennung des eigentlichen Wesens des Christentums, wenn eifernde Christen die Gläubigkeit ihrer Mitchristen danach bemessen wollen, ob sie alle biblischen Geschichten, insbesondere alle Wundergeschichten, oder gar alle Heiligenlegenden buchstäblich für historische Berichte halten. Die jüdischen Schriftgelehrten waren, gleich der Heidenwelt, wundergläubig, ja wundersüchtig, forderten von Jesus noch erstaunlichere Zeichen als er tat, und waren doch seine Feinde; vgl. [23] Luk. 11, 29; 10, 20; Joh. 4, 48; 1. Kor. 1, 22; 13, 2; Mtth. 7, 22.23. Die Berichte von dem äußeren Leben Jesu sind nur insoweit für uns wertvoll, als sie uns seine innere Hoheit erkennen lassen. Paulus hat den Juden und Heiden, die ihn hören wollten, Jesus Christus als Gekreuzigten wie vor Augen gemalt (Gal. 3, 1); aber darauf kommt es ihm an, daß Gott in diesem Sterben des Heilandes seine Liebe gegen uns, obwohl wir noch Sünder waren, erwiesen hat, und daß diese Liebe nun auch in unser Herz ausgegossen wird, wodurch ein neuer Geist, heiliger Geist in uns mächtig wird, wir neue Menschen werden (Röm. 5, 5.8; Gal. 2, 19.20). Seine Mitchristen und Mitarbeiter will der Apostel deshalb nicht mehr „nach dem Fleisch“, nach ihrem natürlichen, äußeren Wesen und Wert beurteilen, sondern danach, ob sie dem Herrn und nicht sich selbst leben. Er hat wohl auch Christus einst gekannt „nach dem Fleisch“, aber so kennt er ihn „jetzt nicht mehr“, das kommt für ihn nicht mehr in Betracht, seit er sein inneres Leben, die Offenbarung göttlichen Wesens in ihm erkannt hat (2. Kor. 5, 14-19 vgl. Luk. 13, 26.27). An diesem Maßstab gemessen, erscheinen auch die kirchlichen Bekenntnisschriften oft als zu oberflächlich, sofern sie vorwiegend nur Anerkennung von Begriffsbestimmungen oder Fürwahrhalten äußerer Geschehnisse fordern. Nicht die rechte Erkenntnis, noch das rechte Wissen macht den rechten Christen, sondern die Bestätigung aufrichtiger christlicher Gesinnung.

„Feuer entzündet sich an Feuer, leben an Leben.“ Das gilt erst recht vom Christenleben. Das Wort, die Predigt, ist nur dann Leben werkend, wenn sie aus Leben geboren, von echter Begeisterung getragen ist. Weil man eben dieses an ihnen spürt, sind die Schriften des N. T. und manche Stücke des A. T. so wirksam bis heute und werden es immer bleiben – trotz dem Vergänglichen in ihnen: dem Zeitgeschichtlichen, dem Legendenhaften und dem Erkenntnisstückwerk, das menschlicher Weise sich mit ihnen verknüpfen mußte. Wer nur immer den Kern in der Schale, das göttliche Leben in er menschlichen Form sucht, wird an dieser Türe nicht vergeblich anklopfen. Eine schwere Verantwortung aber laden diejenigen auf sich, die das vergängliche Stückwerk zu einem für alle verbindlichen göttlichen Gesetz machen und dadurch für viele die Türe verschließen.

[24] Daß „Christus Gestalt gewinne“ in ihnen, darum ringt der Apostel mit seinen Gemeinden, insbesondere mit denen, die in Gefahr standen, aus der inneren Freiheit des Evangeliums, dem freien Dienst der Liebe, in die Knechtschaft äußerer Gesetzlichkeit zurückzusinken (Gal. 4, 19). Und jeder, in welchem Christus Gestalt gewonnen hat, kann wieder anderen ein Führer zu Christus werden und damit zu einem Leben, das aus Gott ist, auch ohne daß er Missionar, Prediger oder Pfarrer ist. Das ist dann die wahre „apostolische Nachfolge“, eine bessere fürwahr als die der Bischöfe und Päpste, die auf ihr von der Hierarchie ihnen übertragenes Amt gepocht und auf ihre Priesterweihe wie auf eine Zauberformel sich verlassen haben, und daraufhin Seelenhirten oder auch Seelentyrannen zu sein beanspruchten, auch wenn sie vom Geiste Jesu Christi gänzlich verlassen waren.

III.

Jesus war kein Revolutionär. Er trieb zwar in heiligem Zorn die Schacherer und Wucherer aus dem Bethause; aber er forderte das Volk nicht auf, Tempel und Altar einzureißen, Priester und Hohepriester zu verjagen oder zu erschlagen. Wie er der vorhandenen Obrigkeit sich unterwarf, so auch dem noch bestehenden Tempeldienst. Er zahlt die Tempelsteuer (Mtth. 17, 24ff), obgleich er sich als den geliebten Sohn seines himmlischen Vaters fühlt und Kinder Gottes der priesterlichen Vermittelung nicht bedürfen. Er verbietet nicht die Opfergabe, aber erklärt sie für Heuchelwerk, wenn der Opfernde nicht bereit ist, sich mit seinem Nächsten zu versöhne, das an ihm begangene Unrecht gut zu machen oder ihm seine Schuld zu vergeben (Mtth. 5, 23-26; Mrk. 11, 25.26). Den geheilten Aussätzigen (Mrk. 1, 40-45) heißt er zum Priester gehen und die von Mose befohlene Gabe zu opfern, freilich mit dem Bemerken: „zu einem Zeugnis über sie“ – das will sagen: auch seine Gegner müßten, wenn sie ihrem Gewissen gehorchten, aus dieser wunderbaren Heilung seine göttliche Sendung erkennen und ihm folgen, womit sie allerdings ihr Priesteramt überflüssig machten. Das kommt noch schärfer zum Ausdruck, wenn Mtth. 9, 13 u. 12, 7 auf das Prophetenwort Hos. 6, 6 hingewiesen wird: [25] „Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer.“ – Nicht durch gewaltsamen äußeren Umsturz konnte ein solches Gottesreich, wie Jesus es errichten wollte, sich verwirklichen; sondern, wie es innerlichster Art war, konnte es auch nur von innen heraus sich Bahn brechen. In die Herzen mußte es kommen. War es dort eingewurzelt, so würde es – das durfte Jesus wohl erwarten – durch die Kraft eigener Entwickelung auch die alten Formen sprengen; wie es denn auch geschehen ist.

Einen Priesterstand als privilegierten Mittler zwischen Gott und dem Volk, als alleinigen Verwalter von Gnadenmitteln, die das Seelenheil verbürgen, kennt das Evangelium nicht mehr. An seine Stelle setzt Jesus die freie väterliche Gnade Gottes und den freien Zugang jedes aufrichtigen Herzens zu ihr. Eine andere Bedingung stellt er nicht, als das innige Verlangen nach Befreiung von allem, was die Seele niederzieht, von Schuldgefühl und Sündendienst, das Hungern und Dürsten nach Kraft von oben zu einem reineren, höheren, edleren Leben, Mtth. 5, 6. Er verlangt nicht, daß man sich zuvor den Satzungen der Theologen oder den Zeremonien der Priester unterwerfe. Darin befindet sich Jesus in Übereinstimmung mit den Sehern und Sängern des alten Bundes: Ps. 50, 7-15; 51, 18.19; Jes. 57, 15.16; Mich. 6, 6-8 u. a. Und diese ehrliche Aufgeschlossenheit für das Göttliche findet er mehr bei den schlichten, kindlichen, gottgelassenen Gemütern, den Not- und Leidgeprüften, ja mehr bei denen, die das gemeine Urteil für die Verlorenen hält, als bei den Wohlhabenden, Wissens- und Tugendstolzen (Mtth. 5, 3-5; 11, 25; 18, 1-5; 19, 13-15; Luk. 14, 16-24). Denen wendet sich deshalb vornehmlich seine Liebe zu. Die Gleichnisse vom verlorenen Schaf, verlorenen Groschen und verlorenen Sohn sagen es uns (Luk. 15). Dem Gelähmten belohnt er sein und seiner Träger Vertrauen und verkündet ihm offen und frei, unbekümmert um die emporte Amtsmiene der Schriftgelehrten: „Mein Sohn, deine Sünden sind vergeben!“ und befreit ihn, nachdem er ihm die Seele frei gemacht, auch von der körperlichen Fessel (Mark. 2, 1-12). Dem reuevollen Schächer am kreuz erfüllt er seine Bitte und verheißt ihm seine Gemeinschaft im Paradiese (Luk. 23, 39-43). Nicht das Gefallen am Niedrigen, Unheiligen zieht den Heiland zu den Verachteten, [26] wie die Pharisäer ihm unterschieben möchten, sondern die Barmherzigkeit, die Liebe, die helfen, aus der Niedrigkeit emporziehen, aus der Gottesferne heimführen möchte (Mtth. 9, 9-13).

Woher aber kam den Menschen das unerhörte Vertrauen zu Jesus, daß sie von ihm nicht bloß Heilung von allerlei körperlichen Leiden erwarteten, sondern auch ihr Seelenheil aus seinen Händen nahmen? – Ein Mensch kann vergeben, was an ihm selbst gesündigt ist; aber kann er vergeben, was an Gott gesündigt ist? – daß sie Jesus bereits für Gottes Sohn im Sinne von Luk. 1, 34. 35 u. Mtth. 1, 18-20 gehalten und daraus seine göttliche Vollmacht gefolgert hätten, wird nirgends angedeutet; ist auch nicht anzunehmen, da nach Mark. 3, 21 u. 31-35 selbst Jesu Mutter und Brüder ihn noch für einen überspannten Schwärmer hielten, der sich selbst in Unglück stürzen müßte. Ebenso wenig ist anzunehmen, daß jene schlichten, ungelehrten Leute die Logosidee von Anfang an auf Jesus übertragen hätten. Das konnte dicg azcg vib deb Jzbdugebm wue den Evangelisten Johannes und dem Apostel Paulus erst geschehen, nachdem ihnen die volle innere Größe Jesu aufgegangen war. Die ersten Krankenheilungen konnten wohl den Zulauf vieler anderer Kranker veranlassen, konnten auch für Wohlwollende eine Bestätigung seiner göttlichen Sendung sein; aber ein guter Arzt des Leibes braucht noch nicht ein guter Seelenarzt zu sein. Und letzteres zu sein, hielt Jesus doch für seinen eigentlichen Beruf: s. Mrk. 1, 38; 2, 5.17. Vollzogen sich doch auch die leiblichen Heilungen vornehmlich von innen heraus, durch Erzeugung seelischer Kräfte in den Leidenden, und blieben deshalb aus, wo der Glaube fehlte (Mrk. 6, 1-6; vgl. Apg. 3, 16). Endlich konnte der gewaltige Eindruck der Reden Jesu viele Hörer ihm zuführen. Aber die Bewunderung für einen geistesmächtigen Prediger ist noch nicht das sich hingebende Vertrauen zum Heiland.

Wir müssen nach einem tieferen, inneren Grunde für das Vertrauen suchen. Die in der Seele Jesu zu lesen verstanden, mußten bald erkennen, daß sein tiefes Mitgefühl, sein brennendes Verlangen zu helfen die Triebkraft alles seines Wirkens war. [27] Aber wenn aus Mitleid etwa ein Zöllner zu dem anderen, eine Sünderin zu der anderen gesagt hätte: „Dir sind deine Sünden vergeben“ – würde es Glauben gefunden haben? würde es die gequälten Gewissen getröstet haben? Würde ein solches Wort aus unheiligem Munde nicht mit Recht als eine Lästerung empfunden sein? – Aber wenn solches Wort von einem gesprochen wurde, der es mit der Sünde so ernst, so tief ernst nahm wie niemand sonst, der bis ins Innerste der Herzen drang mit seiner Forderung der Reinheit, dem auch seine bittersten Feinde keine Sünder nachweisen konnten, und der dennoch, weil er „versucht war allenthalben gleichwie wir“, in Demut bekannte: „Niemand ist gut denn der einige Gott“ – wenn der ihnen vergab, so durften sie es glauben, daß auch Gott ihnen vergab, denn die Liebe, die sich hier ihrer erbarmte, war nicht das weichliche, oberflächliche, unfromme Mitleid, das gerne ein Auge zudrückt, sondern heiligste Liebe, göttliches Erbarmen. In ihm sahen sie das Ideal verkörpert, welches Israel als Volk sein sollte, aber nie gewesen war (2. Mos. 19, 6; 3. Mos. 19, 2; Dan. 7, 18), sahen sie nun „den Heiligen des Höchsten“ (Mrk. 1, 24; auch Joh. 6, 68.69 nach der besseren Lesart), und den erwählten, geliebten, barmherzigen Gottesknecht, der, göttlichen Geistes voll, auch den glimmenden Docht noch zu heiligem Feuer anfachen und selbst den Heiden zu einem Lichte werden sollte (Jes. 42, 1-7; Mtth. 12, 17-20; vgl. Luk. 4, 16-21).

Von dieser Anerkennung Jesu, diesem Vertrauen zu ihm, war es nur noch ein Schritt bis zu der Erkenntnis, daß in ihm auch „der Christus“, der „Messias“, der ersehnte König des wahren Gottesreiches auf Erden ihnen geschenkt war: Mrk. 8, 29.30. Freilich nur denen konnte er es sein, die seine innere Heiligkeit erkannt hatten und für ein anderes Reich sich erziehen ließen, als es die Masse des Volkes und seine bisherigen Führer erwarteten. Wegen dieser falschen Erwartungen vom Messias mußte Jesus vorerst seinen Jüngern verbieten, ihn mit diesem Namen zu nennen. Der Name bezeichnet ja ursprünglich „den Gesalbten“, nämlich den mit heiligem Öl zum Könige Israels gesalbten (s. 1. Sam. 10, 1; 16, 13 die Salbung Sauls und Davids durch Samuel). [28] Er wird dann übertragen auf den Jes. 9, 5-6; 11, 1-10; jer. 23, 5-6; Sach. 9, 9-10 verheißenen König der Endzeit, den mit göttlichem Gesite, Weisheit und Wunderkraft ausgerüsteten, frommen, gerechten, großen Friedensfürsten (vgl. ApG. 10, 36-38). Mit diesem Königsbilde vereinigt sich nun das Bild des barmherzigen Gottesknechtes aus Jesaia 42.

Das Reich dieses Königs, „das Himmelreich“ oder (was dasselbe ist) „das Gottesreich“, wie es Jesus versteht, verkündigt und anstrebt, „kommt nicht mit äußerlichen Geberden“ (Luk. 17, 20.21) und kann seiner Natur nach nicht mit äußerer Gewalt und niht sofort und überall sich verwirklichen; seine Vollendung liegt in der Zukunft, und niemand kann Zeit und Stunde nennen, auch Jesus nicht. Aber es hat inzwischen bereits seinen Anfang genommen. Es ist da, wo der gute Same des Evangeliums aufgegangen ist und Früchte gebracht hat (Mtth. 13, 23.38), wo Gottes Geist die bösen Geister austreibt (12, 28), die Menschenherzen erneuert (Joh. 3, 3-8), wo „Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Geist“ bei den Menschen wohnt (Röm. 14, 17 vgl. Gal. 5 u. 6). Zum Reich dieses Christus gehören bereits diejenigen alle, die er nach Mtth. 5, 3-10 selig preist.

Hatte ferner die Prophetie des Alten Bundes verkündet, daß Gott selbst, „der Herr“ (wie die Juden aus Scheu vor dem heiligen Namen statt „Jahwe (Jehova)“ lasen) kommen werde zur Errettung seines Volkes und zum Heile der Menschheit (3. Mos. 26, 11.12; Jes. 35, 4; 60, 1-3; Zeph. 3, 14-17) und war Jesus der Retter, der Heiland, so war in ihm auch Jahwe, der Herr, gekommen (Joh. 12, 44.45; 14, 6ff; 17, 20-23; 2. Kor. 5, 19; 6, 16; Kol. 2, 9); und es konnte nicht fehlen, daß seine Erlösten ihn selbst in diesem Sinne ihren Herrn, „den Herrn“ nannten (Joh. 20, 2.13.20,28; 21, 7; ApG. 2, 36; 9, 10.11; 1. Thess. 1, 1; Phil. 2, 11; 1. Kor. 1, 31 u. a.). Dieser Name, der sonst nur das menschliche Verhältnis des Höherstehenden und Gebietenden zu dem dienenden und gehorchenden oder des Meisters oder Lehrers zu dem Schüler bezeichnet oder allgemeiner nur ein Ausdruck der Achtung und Ehrfurcht ist, auch in dieser Bedeutung in den Evangelien noch öfters gebraucht wird, erhält nun, auf Christus angewandet, die Bedeutung der Gottesoffenbarung, und wird daher von Paulus in demselben Sinn gebraucht, wie in den Johannes-Schriften „das Wort“, der Logos. „Jesus ist der Herr“ – das heißt [29] nun: er ist die wahre, die rechte, die vollkommene Gottesoffenbarung, wie „Jesus ist der Christus“ bedeutet: er ist der rechte König, der rechte Führer des Gottesreiches auf Erden. Und Paulus kann sogar sagen: „Der Herr ist der Geist“, denn der heilige Gottesgeist, der aus ihm spricht und durch ihn wirkt, macht ihn zum Ebenbilde des himmlischen Vaters und soll auch die Seinen immer mehr in dasselbe Bild verklären (2. Kor. 4, 3-6; 3, 17.18). Für die Heidenchristen aber tritt nun Jesus Christus als der wahre Herr und Heiland, als die wirkliche und persönliche, die reinste und höchste Gottesoffenbarung an die Stelle der vielen Herren und Heilande und Göttersöhne, die sie bis dahin überall: in ihren „sogenannten Göttern“, den personifizierten Naturkräften, in ihren Herren, Weisen und Zauberern und sogar in den sehr unheiligen römischen Kaisern gesucht hatten (1. Kor. 8, 4-6; Eph. 4, 5.6).

Daß die stets wankelmütige Menge ihm nicht treu bleiben würde, die Hohenpriester aber und die Schriftgelehrten, Sadduzäer und Pharisäer, deren Ehrgeiz, Herrschsucht und Hochmut er die Ziele verrückte, ihm immer feindlicher wurden, mußte er nur zu bald erkennen. Mrk. 2, 18ff. 23ff; 3, 1-6.22-30; 6, 1-6; 7, 1ff; 8, 11-13. Ähnlich wie schon die Prophetie des A. T. erkennen mußte, daß Israel als Volk, als Ganzes, der Verstockung und dem Gericht anheimfiel und nur ein edler Rest den Beruf einer Gottesgemeinde erfüllen würde (Mich. 5, 6; Jes. 10, 20-22), so heißt es auch jetzt wieder: „Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt“ (Mtth. 22, 14). Auf das Bekenntnis der Jünger, das in ihrem Namen der immer rasche, entschlossene Petrus, zumeist ihr Wortführer, ablegte, sprach sich Jesus nun, damit sie nicht eitlen Träumen sich hingaben, offen über das Ende aus, das er deutlich kommen sah: Verworfen werden von den Maßgebenden des Volks, Leiden und Sterben – obwohl nur als Durchgang zum Leben des Auferstandenen zu desto größerem Wirken im Geiste. Mit dem Königsbilde vereinigt sich für ihn nicht bloß das Bild des barmherzigen Gottesknechtes, sondern auch das Bild des leidenden Gottesknechtes aus Jes. 50, 4-9 und 52, 13 – 53, 12. Ihm war es gewiß geworden, daß der Christus nur durch Leiden zu seinem herrlichen Ziele gelangen, die Menschen für den Glauben an die selbstlose Liebe gewinnen konnte (vgl. Luk. 24, 25-27; Hebr. 2, 10).

[30] Daß dieser Weg der Weg Gottes sein sollte, faßten auch die Jünger noch nicht. Ihren Versuch aber, ihm zu wehren, weist Jesus als eine Versuchung des Satans zurück. Die Heftigkeit, mit der er es tut, zeigt, daß es für ihn wirklich eine Versuchung war. Mrk. 8, 31-38. Und er fügt hinzu: „Wer sein Leben behalten will, der wird’s verlieren… Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an seiner Seele Schaden?“ – Für Jesus aber galt es nicht bloß, seine eigene Seele, seinen eigenen Gottesfrieden zu wahren. Wenn er, um dem tödlichen Hasse auszuweichen, die Erkenntnis und Gnade, die ihm gegeben war, und den Beruf, sein Evangelium in Wort und Tat zu verkünden, verleugnete, so verloren auch die Seinen, vielmehr: verlor die Menschheit das Heil, dessen sie bedürfte, die Befreiung aus der Knechtschaft des eitlen Zieles, der Menschensatzung und der Priestergewalt, die Erlösung aus Sündennot, Todesangst und Teufelsfurcht. War er wirklich der gute Hirte und kein ungetreuer Mietling, so durfte er nicht bloß im Frieden seine Schafe weiden wollen, sondern mußte auch sein Lben für sie einsetzen, wenn die Wölfe in die Heerde brachen (Joh. 10, 12-16). Die Liebe, die er lebte und verkündete, mußte sich bewähren in der Treue bis zum Tode. Dann erst konnte die ganze Größe dieser Liebe erkannt werden und vieler Menschen Herzen überwinden. Das Weizenkorn mußte in die Erde fallen und ersterben; nur so konnte s viele Früchte bringen (Ev. Joh. 12, 24; 15, 13; 1. Joh. 3, 16; 4, 16). „Wir in Indien“, sagt Dr. Sadhu Sundar Singh, „wußten bereits, daß Gott gut ist; aber wir ahnten nicht, daß er so gut ist, daß Christus für uns sterben sollte“ … „Gott befriedigt in gewissem Grade alle Sehnsucht nach ihm, aber die volle Befriedigung wird erst in Christus gewonnen.“ Diese Predigt vom gekreuzigten König war freilich „den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit“ (1. Kor. 1, 23). Selbst seinen Aposteln mußten erst ihre (mit der Gabe des sog. Hellsehens und den Verzückungszuständen verwandten oder verbundenen, in der Überlieferung dann poetisch, volkstümlich bildhaft ausgemalten) Erlebnisse in den Erscheinungen des verklärten Heilandes bestätigen, daß Gott sich zu ihm und seinem Werke bekannte, um ihre verzweifelnde Traurigkeit über seinen schmachvollen Tod in freudigste Zuversicht zum Siege seines Geistes zu verwandeln.

Aber Jesus war sich dessen klar bewußt, daß er „sein Leben zu einem Lösegeld für viele“, zu ihrem Loskauf aus der Knechtschaft, hingeben mußte (Mrk. 10, 45). Darauf weist auch sein Wort Luk. 12, 49-50 hin, an dem man das innere Beben und Sehnen seines Herzens spürt: „Ich bin gekommen, daß ich ein Feuer werfe auf die [31] die Erde; und was wollte ich lieber, denn es brennte schon! Ich muß mich aber taufen lassen mit einer Taufe; und wie ist mir so bange, bis sie vollendet werde!“ Die brennende Liebe, die in ihm lebte und wirkte und ihn nun auch freiwillig, obwohl mit dem natürlichen Bangen, in den Tod gehen ließ, sollte dann – das war sein innigstes Verlangen – von seinen Jüngern in gleicher flammender Begeisterung, wie ein vom Winde getriebenes Feuer, über die Erde getragen werden. (20) Wie Jesus selbst aber zuvor durch die Leidensfluten sich hindurchringen mußte, so stand auch seinen Jüngern hartes Kämpfen und Leiden bevor, ein Ringen selbst mit denen, die ihnen in ihrem natürlichen Leben die nächsten und teuersten waren: Luk. 12, 51-53. Auch sie sollten bangen, aber nicht verzagen, auch sie mußten das Todessiegel des Herrn Jesu an ihrem Leibe tragen, damit sein Leben in den Menschen mächtig wurde (2. Kor. 4, 8-12). Aber mit Freuden will ein Paulus für seine geistlichen Kinder leiden und so mit seinem irdischen Dasein erstatten, „was noch mangelt an den Trübsalen des Christus für dessen Leib d. i. die Gemeinde“ (Kol. 1, 24). Und die gewonnen sind durch die große. reine Liebe, die bitten immerfort bis heute:

„Komm, o Herr, komm bald, du Treuer, gib, ach gib dich allen kund,

und entzünd dein heilges Feuer auf dem ganzen Erdenrund!

Großes hast du schon begonnen, großes willst du ferner tun;

deine Liebe kann nicht ruhn, bis die ganze Welt gewonnen,

bis ein jedes Herz besiegt, Herr, zu deinen Füßen liegt.“

Der aus dem Neid geborene Haß des Judentums, die alte Kainssünde, welche von jeher Brüder und Brüdervölker zum Mord widereinander trieb, und die eigennützige Ungerechtigkeit des Vertreters der heidnischen Weltmacht, die dem Priester- und Theologenrat ihren Arm lieh, hat auch vor dem Heiligen, der die Liebe selber war, nicht Halt gemacht. Dadurch hat die Sünde, die Selbstsucht der Welt, sich selbst gerichtet. Die Feinde Jesu haben ihre Widergöttlichkeit offenbar gemacht; Jesu Wollen und Wirken steht nun desto höher und reiner da, die selbstlose Liebe, in Treue bewährt, triumphiert nun um so herrlicher. „Die Zeit ist gekommen, daß des Menschen Sohn verklärt (verherrlicht) werde“ (Joh. 12, 23.24 vgl. 13, 31.32; 14,2; 16, 12-14). Sein Evangelium ist für die Menschheit gerettet, sein Heilandsberuf erfüllt, sein Werk auf Erden vollbracht (Joh. 19, 30). – Wie einst die anklagende Klage Gottes an Israel erging (Mich. 6, 3): „Was habe ich dir getan, mein Volk, und womit [32] habe ich dich beleidigt? Das sage mir!“ – so fragt die ewige Liebe fortan die Menschen: Was hat Jesus Christus euch getan, daß ihr ihn verworfen habt? womit hat er euch beleidigt, daß ihr ihn gekreuzigt habt? Und sie müssen antworten: „Er ist um unserer Missetaten willen verwundet, und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilet“. Wie Jesaia 42, so ist auch Jes. 53 an diesem unseren Gottesknechte erfüllt. Und wie Paulus bekennt: „Es sei ferne von mir rühmen, denn allein vom Kreuz unsers Herrn Jesu Christi, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt“ (Gal. 6, 14), so bekennt noch immer die Christenheit:

„Der am Kreuz ist meine Liebe, meine Lieb‘ ist Jesus Christ!

Weg ihr argen Seelendiebe, Welt und Fleisch mit eurer List!

Eure Lieb ist nicht von Gott, eure Lieb ist gar der Tod…“

Die Sünde der Menschheit war es, die „den Heiligen Gottes“ ans Kreuz schlug. Zum Heile eben dieser Menschheit hat er freiwillig, seiner inneren Berufung treu, das Kreuz auf sich genommen. In dieser doppelten Bedeutung ist er das heilige Opfer, das die Welt in ihrer Sündhaftigkeit gefordert hat, „das Lamm Gottes, das der Welt Sünde auf sich nahm“, mitleidend mit den Menschen unter der Last ihrer Sünde sie bekämpfte und aufhob, und, indem er Liebe für Haß gab, die welt beschämend ihre Selbstsucht überwand, das „unschuldige, unbefleckte Lamm“, das mit seinem teuren Blute uns erlöst hat, indem es den „neuen Bund“ mit Gott, das Kindschaftsverhältnis der vertrauenden Liebe unter Einsetzung seines Lebens uns errungen und gesichert hat. Mtth. 20, 28; 26, 26-28; Joh. 1, 29; 3, 14-16; 1. Kor. 5, 7; 1. Petr. 1, 18.19; Gal. 2, 20. Es ist das Opfer der Heilandsliebe und -treue, und darin besteht der Wert dieses Leidens und Sterbens. (21)

Auch die Apostel Jesu haben von dem Haß und der Ungerechtigkeit der Welt Verfolgung und Tod erlitten, das Maß der Christusleiden erfüllen helfend, und sind durch ihre Treue vielen der Weg zum Gottesfrieden geworden. So können auch sie ihr Leiden und Sterben ein Opfer im Dienst [33] des Evangeliums zum Heile der durch sie gewonnenen Glaubensgenossen nennen und mit dem Tode ihres Heilandes vergleichen: Phil. 2, 17; 3, 10.11; 2. Tim. 4, 6; vgl. oben Kol. 1, 24 u. 2. Kor. 4, 8-12.