Das Referat geht zurück auf das Buch von Jaqui Lee Schiff und Beth Day, „Alle meine Kinder: Heilung der Schizophrenie durch Wiederholung der Kindheit“, Kaiser, München, 1970.

Die theoretischen Grundeinsichten der transaktionsanalytischen „Schiff-Schule“ haben Jacqui Schiff und andere im „Cathexis Reader“ dargestellt („Cathexis Reader. Transactional Analysis. Treatment of Psychosis“, Harper & Row, New York, Evanston, San Francisco, London, 1975).

Das Persönlichkeitsmodell der Transaktionsanalyse wurde von Eric Berne grundlegend in seinem zuerst 1961 erschienenen Buch „Transactional Analysis in Psychotherapy“ umrissen. Es ist erst 2001 in deutscher Übersetzung bei Junfermann erschienen: Eric Berne, Die Transaktionsanalyse in der Psychotherapie. Eine systematische Individual- und Sozial-Psychiatrie, Paderborn, 2001.

Weitere Informationen zur Transaktionsanalyse zum Beispiel unter dgta.de oder ttta.de im Internet.

Inhalt

- Einführung

- Zur Transaktionsanalyse von Eric Berne

- Heilung der Schizophrenie durch Neubeelterung?

- Ein schizophrener junger Mann sucht neue Eltern

- Familienstruktur für einen regredierten Erwachsenen

- Permission – Potency – Punishment – Protection

- Positives und negatives „Streicheln“

- Unterschiedliche Erfahrungen mit Nervenkliniken

- Was wurde aus dem Konzept der Neu-Beelterung?

↑ 1. Einführung

Heute möchte ich Ihnen ein Buch vorstellen, das mich bereits vor fünfzehn Jahren fasziniert hat, als ich meine transaktionsanalytische Zusatzausbildung begann. Es ist ein Klassiker der transaktionsanalytischen Literatur und schildert in erzählender Form die Anfänge der sogenannten „Schiff-Schule“, die in den Sechziger Jahren als eine von mehreren Richtungen innerhalb der amerikanischen Bewegung der Transaktionsanalyse entstand.

Jacqui Lee Schiff, die Mutter dieser Therapieform für Schizophrene, ist innerhalb der Transaktionsanalyse eine ebenso faszinierende wie widersprüchliche Gestalt. Viele ihrer Denkmodelle und Methoden gehören mittlerweile zum Standard der Transaktionsanalyse, Jacqui Schiff selber wurde jedoch inzwischen aus der Internationalen Gesellschaft für Transaktionsanalyse ausgeschlossen. In Deutschland gibt es eine Reha-Klinik in Denkendorf, die sich auf ihre Methoden beruft und von ihr nach wie vor Supervision erhält. Ich kenne außerdem einen Therapeuten in Mainz, Ravi Welch, der die von ihr initiierten und inzwischen weiterentwickelten Methoden anwendet und lehrt; der Psychosoziale Dienst in Alzey hat übrigens auch einmal seine Supervision in Anspruch genommen.

↑ 2. Zur Transaktionsanalyse von Eric Berne

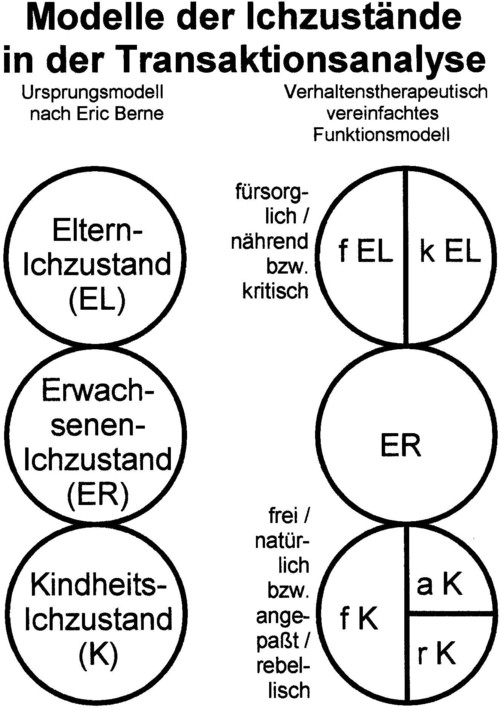

Um die „Schiff“-Schule als einen Flügel der Transaktionsanalyse zu verstehen, muss ich zumindest ein paar Worte über die Transaktionsanalyse selbst verlieren. Eric Berne hatte dieses Persönlichkeitsmodell in Anlehnung an psychoanalytische Denk- und Therapiemodelle entwickelt, verzichtete aber auf die mit dem Konstrukt des Freudschen ES verbundene Triebtheorie, sondern beschränkte sich zunächst darauf, von beobachtbarem Verhalten, von erlebbarem Denken und Fühlen und von der Wahrnehmung dessen auszugehen, was psychologisch zwischen zwei Personen ausgetauscht wird. Dieser Austausch, amerikanisch mit dem fürchterlichen Wort „Transaktion“ bezeichnet, hat diesem Persönlichkeitsmodell bzw. dieser Therapiemethode ihren Namen gegeben. Sie geht davon aus, dass wir als erwachsene Menschen in unserem Ich nicht immer nur auf das Hier und Jetzt bezogen sind und unser Leben mit heute angemessenen Mitteln zu meistern suchen – das wäre unser Erwachsenen-Ichzustand, sondern dass wir häufig auf Bewältigungsmuster zurückgreifen, die entweder einem früheren Zustand unseres eigenen Ich entsprechen – das wäre der Kindheits-Ichzustand – oder dem Ich einer früheren Bezugsperson – das wäre ein Eltern-Ichzustand. Nach Eric Berne, dem Schöpfer der Transaktionsanalyse, sind solche Ich-Zustände phänomenologisch klar abgrenzbare Zusammenhänge von Denken, Fühlen und Verhalten, zwischen denen eine Person hin- und herwechseln kann. Ziel der transaktionsanalytischen Therapie ist es nach Berne, das Erwachsenen-Ich von den sogenannten Trübungen durch die gespeicherten Ich-Zustände aus alten Tagen zu befreien, so dass man zu mehr Autonomie und Spontaneität und echter Intimität in Beziehungen fähig wird, unbelastet durch Fixierungen der Charakterstruktur, die man in der Kindheit als Antwort auf unzureichende elterliche Zuwendung oder Grenzsetzung entwickelt hat. Dies könnte man eine „Erwachsenen-Ich-zentrierte“ Zielsetzung nennen.

Dieses ursprüngliche Ichzustands-Modell von Berne ist allerdings später bei den meisten Transaktionsanalytikern nicht aufrechterhalten worden. Die meisten haben die Ichzustände funktional verstanden, haben also das Kindheits-Ich vorwiegend als den fühlenden Teil auch der erwachsenen Persönlichkeit aufgefaßt, der frei oder auch angepaßt bzw. rebellisch sein kann, das Erwachsenen-Ich als den denkenden, informationsverarbeitenden Teil und das Eltern-Ich als die Instanz der Fürsorglichkeit bzw. der Werte- und Grenzsetzung. Als Therapieziel wird hier meist der Aufbau eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen den einzelnen Persönlichkeitsanteilen angegeben, also zum Beispiel, dass jemand lernt, mehr sein „Freies Kind“ mit Energie zu besetzen anstelle des „Angepassten Kindes“ oder sich weniger aus dem „Kritischen Eltern-Ich“ heraus Vorwürfe zu machen und stattdessen sein „Fürsorgliches Eltern-Ich“ zu besetzen und gut für sich zu sorgen.

↑ 3. Heilung der Schizophrenie durch Neubeelterung?

Nun aber zum Buch: „Alle meine Kinder“, das zuerst im Jahre 1970 erschien. „In diesem Buch berichtet Jacqui Lee Schiff davon, wie sie zusammen mit ihrem Mann Moe Schiff entdeckte, dass schizophrene Jugendliche durch eine neue Erfahrung von elterlicher Zuwendung und Wiederholen ihrer Kindheit geheilt werden können“. Mein früherer Professor für Seelsorge am Theologischen Seminar in Friedberg, Helmut Harsch, durch den ich übrigens 1977 auf die Transaktionsanalyse aufmerksam wurde, schrieb dazu 1980 im Vorwort zur 2. Auflage: „Sollte dies tatsächlich zutreffen, wiederholbar und lehrbar sein, dann wäre dies eine aufregende Sache, wert, beachtet und aufgenommen zu werden“ (S. 6).

Jacqui und Moe Schiff waren psychiatrisch ausgebildete Sozialarbeiter, die mit den Betreuungsmöglichkeiten für schizophrene Jugendliche in Virginia/USA unzufrieden waren.

Vor allem Jacqui Schiff war es, die bei Schizophrenen starke Regressionswünsche wahrnahm. Sie folgerte, dass diese Patienten in ihrem Eltern-Ich keine hilfreichen oder grenzsetzenden Botschaften verinnerlicht hatten, um ihr Leben zu meistern. Sie schreibt: „Als wir im San-Francisco-Seminar (das ist das Seminar für Transaktionsanalyse von Eric Berne gewesen) die drei Ich-Zustände… diskutierten, konnte ich keinen Sinn darin entdecken, dass der Eltern-Ich-Teil der Persönlichkeit als feststehend und unveränderbar betrachtet wurde. Wir ändern doch unsere Wertvorstellungen selbst noch im hohen Alter. Damals argumentierte ich – wenn auch ein wenig zaghaft – , dass jede Struktur, die aus der Umwelt (von außerhalb des eigenen Selbst) durch Nachahmung von anderen (Eltern und Elternfiguren) gewonnen wurde, wahrscheinlich wieder aufgelöst und neu aufgebaut werden könnte. Warum sollte es nicht möglich sein, wenn das Eltern-Ich eines kranken Kindes auf Fehlwahrnehmungen von sich selbst und der Welt aufgebaut wurde, diese kranken Botschaften zu löschen und durch eine Reihe gesunder zu ersetzen?“ (S. 42)

Und Jacqui Schiff blieb bei ihrer Überzeugung, „dass das Eltern-Ich durch eine Therapie, die auf einem Neu-Beeltern des Kindes beruhte, neu strukturiert werden könnte. Die Hauptmerkmale der Schizophrenie sind“ – ihr zufolge – „Verhaltensweisen, die der Realität nicht angemessen sind, geistige Verwirrung und Regression. Mir schien es wahrscheinlich“, so schreibt sie, „dass der Schlüssel zur Heilung der Krankheit in der Tendenz des Patienten zur Regression liegen könnte. Mit Regression ist eine Rückkehr in die Kindheit gemeint; sie wird als ‚verrückt‘ oder pathologisch betrachtet und in der konventionellen Behandlung abgelehnt, da sowohl Therapeuten wie auch Nervenkliniken nicht darauf eingerichtet sind, mit Kleinkindern umzugehen“ (S. 42f.).

↑ 4. Ein schizophrener junger Mann sucht neue Eltern

Soweit war das alles noch Theorie. Und dann – im Jahre 1966 – begegnete Jacqui Schiff in ihrer therapeutischen Praxis einem jungen Patienten namens Dennis, 19 Jahre alt, der an einer paranoiden Schizophrenie litt. „Dennis war eine stadtbekannte Figur in Charlottesville – ein großer dürrer Junge mit langen, schmutzig blonden Haaren und einem vollen ungepflegten Bart, der mit der steifen, vorwärts geneigten Art des Paranoiden ging. Seine Kleider, die so schmutzig waren, dass sie buchstäblich auf seinem Körper vermoderten, bestanden aus zerfetzten Jeans, einem uralten Pfadfinderhemd und einem schlappigen schwarzen Hut… Er wäre nie auf die Idee gekommen, ohne irgendeine Waffe auf die Straße zu gehen; er schlief mit einem geladenen 38er Revolver – dicht neben seinem Kopf“. Jacqui Schiff brauchte nicht lange, „um festzustellen, dass er paranoid war, im Wahn lebend, mörderisch – und gefährlich“ (S. 33). „Er hatte verschiedene Behandlungen an der Universitätsklinik während der letzten sechs Monate hinter sich, und er war auch stationär behandelt worden, nachdem er den Inhalt einer Flasche Aspirin geschluckt hatte. In den letzten Tagen hatte er Mitstudenten mit einem Dolchmesser gejagt und sich ein Stück eines Fingers abgehackt und es einem Freund überreicht… Dennis wußte: Er war krank. Er wußte, dass er Hilfe brauchte. Aber er wußte nicht, wohin er sich wenden sollte. Ich war erstaunt, dass er immer noch ein kraftvolles, vorwärtsdrängendes Verlangen nach Überleben hatte – und dies trotz seines geistigen und physischen Verfalls und trotz seines schnell dahinschwindenden Kontakts mit der Realität. Er wollte nicht nur leben. Er wollte – und dies gegen den Augenschein, der gegen ihn sprach -, dass man ihm wirklich glaubte, dass er gesund werden konnte“ (S. 34).

Dennis selbst beschrieb später, was er bei dieser ersten Begegnung mit Jacqui Schiff empfunden hatte: „Ich bin sicher, sie kann mir helfen. Ich habe so lange nach Hilfe gesucht, und dies ist das erste Mal, dass jemand mir gezeigt hat, dass er weiß, was ich benötige. Es ist eine solche Erleichterung, jemanden zu finden, der bestätigt, daß ich krank bin. Wenn ich es meinem Freund, dem Pfarrer sagte, antwortete er immer und blieb dabei: ‚Du bist völlig normal – vielleicht ein wenig durcheinander.‘ Er denkt, es ist wichtig, um die linken politischen Aktivitäten auf dem Universitätsgelände in Gang zu halten, dass ich nicht verrückt bin, und dass ich aktiv bleibe… Ich befürchte, dass ich bald jemanden töten werde, und dass ich dann in eine geschlossene Anstalt eingeliefert werde“ (S. 34).

Jacqui Schiff „saß da und beobachtete diesen grotesken Jugendlichen: zuckend, schmutzig, Gewalttätigkeiten und Obszönitäten ausstoßend – trotzdem ging mir dauernd durch den Kopf, dass irgendwo unter all diesem Schmutz und der Krankheit ein 19 Jahre alter Junge existierte. Und noch irgendwo anders war das vernachlässigte Kind, das immer noch an die schrecklichen Augenblicke von Furcht und Not verhaftet ist, als dies alles begann“. Schiff schreibt: „Als ich mit dem Stationsarzt der Klinik sprach, der Dennis untersucht hatte, sagte er mir, dass er nicht daran interessiert sei, diesen Patienten zu behandeln – er betrachtete ihn als gefährlich. Er gab ihm eine völlig negative Prognose. Er warnte mich davor, irgendwann mit Dennis allein zu bleiben. Er und auch sein Kollege… bestätigten mir, dass Dennis eindeutig an paranoider Schizophrenie leide.“ Dennoch vereinbarte Frau Schiff Therapietermine mit Dennis – Einzelgespräche und eine Gruppentherapiesitzung einmal in der Woche. Das lief ein halbes Jahr lang, und Dennis hielt sich zuverlässig an seine Termine.

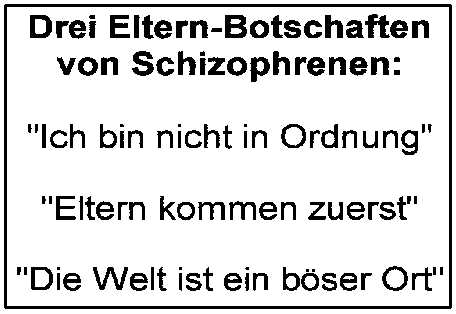

Allmählich erhärtete sich die Vermutung, „dass seine Erkrankung etwas mit der Trennung von seiner Mutter zu tun haben musste. Als Dennis elf Jahre alt war, wurde seine jüngere Schwester geboren. Dennis erlebte das Fortgehen seiner Mutter ins Krankenhaus und ihre Heimkehr mit ihrem neuen Baby als Verlassenwerden. Er reagierte, indem er beide, die Mutter und das Baby, ablehnte. Seine Mutter übergab Dennis völlig in die Obhut seines Vaters, da sie möglicherweise überfordert war durch zwei so kleine, altersmäßig so nah beieinander liegende Kinder. Dennis‘ Vater war körperbehindert und hatte ein ernsthaftes psychiatrisches Problem. Er war schlecht für die Rolle des nährenden Elternteils geeignet. So wuchs Dennis auf, terrorisiert durch seinen Vater, dem gegenüber er beides empfand: Liebe und Hass. Er hungerte nach Bemutterung, die er nie bekam. Dagegen nahm er seine Mutter nur als die Frau seines Vaters wahr, die ihrerseits zu ihm nur wenig oder gar keine Beziehung hatte. – Wenn ein Kind aufwächst, verinnerlicht es von seinen Eltern zahllose Botschaften über sich selbst und seine Umwelt, die dann Teil seines eigenen Eltern-Ichzustandes werden. Dennis‘ Erfahrungen als Kind führten dazu, dass er glaubte, seine Mutter sei kalt und zurückweisend, ihr seien Mädchen (seine jüngere Schwester) lieber, und sie wäre unfähig, sich gegenüber seinem beherrschenden Vater durchzusetzen. Sein Vater war Alkoholiker, von dem Dennis auch annahm, dass er mörderisch und brutal sei. All dies hatte zur Folge, dass Dennis sich selbst und die ihn umgebende Welt mit drei für ihn feststehenden Botschaften definierte: ‚Ich bin nicht in Ordnung‘ (meine Mutter liebt mich nicht), ‚Eltern kommen zuerst‘ (in jedem Konflikt zwischen dem, was Dennis sich gewünscht hatte oder brauchte, und dem, was seine Eltern brauchten, wurden seine eigenen Wünsche ignoriert) und ‚die Welt ist ein böser Ort‘ (die Gespräche seiner Eltern hatten sich in der Regel um schlechte Menschen gedreht, um Untaten und ihre eigene Isolation gegenüber der Gesellschaft…)“ (S. 41f). – Später entdeckten die Schiffs, „dass diese drei Eltern-Botschaften bei allen Schizophrenen anzutreffen sind: „Ich bin nicht in Ordnung“, „Eltern kommen zuerst“, „Die Welt ist ein böser Ort“. Sobald es möglich ist, eine von ihnen zu löschen, kann der Patient anfangen, gesund zu werden“ (S. 42). Aber wie sollte das möglich sein?

Schließlich tauchte in der Therapie von Dennis eine Phantasie auf, die sich mehrfach veränderte. Zuerst „wurde er von seinem Vater ausgepeitscht“. Dann „war Dennis ungefähr sechs Jahre alt und jetzt war er es, der den Vater auspeitschte. Sein Vater lag nackt auf dem Boden. Die Mutter war anwesend, aber uninteressiert. Dennis bat seine Mutter, doch dazwischenzutreten und ihn vor seinem aggressiven Verhalten seinem Vater gegenüber zu beschützen, aber sie weigerte sich“. Diese Phantasie hatte offenbar etwas mit einer Erinnerung zu tun, daß er mit sechs oder sieben Jahren „einmal auf der Kante des Bettes seiner Mutter saß und sein Vater hereinkam und ihn wegstieß und ihm sagte, er solle von seiner Mutter wegbleiben“ (S. 36f.).

Indem er das seiner Therapeutin, Jacqui Schiff, erzählte, begann er heftig zu zittern und zu schreien: „Du holst besser wen zur Hilfe!… Gleich passiert was!“ Jacqui Schiff spürte, daß Dennis „auf der Kippe zu einem psychotischen Ausbruch irgendeiner Art“ war. „Wenn dieser Zustand in einer Klinik oder bei einem Psychiater erreicht ist, wird der Patient entweder veranlasst, ihn zu unterdrücken, oder er wird soweit durch Medikamente beruhigt, dass er ihn nicht ausagieren kann. Ich fühlte jedoch, dass, wenn wir fähig wären, der Psychose ansichtig zu werden, sie uns einen Schlüssel liefern könnte für das, was Dennis benötigte, um gesund zu werden“ (S. 37). Sie holte ihren Mann zu Hilfe – und sofort bekam Dennis vor ihm Angst: „Ich wollte ihr nichts tun…“, wimmerte er. „Hab keine Angst, mein Sohn“, sagte Moe. „Ich pass schon auf, dass du sie nicht verletzt.“ „Ich hasse sie! Ich hasse sie!“ schrie Dennis plötzlich explodierend. „Sie ist eine verdammte Hure! Ich hasse alle Frauen!“ Moe stoppte einen Fluchtversuch und hielt Dennis zurück. Jacqui sagte zu Dennis: „Ich werde dich nicht anfassen…, aber du kannst mich anfassen“, und streckte ihre Hand aus. Dennis wollte zunächst nicht. „Wenn ich dich anfassen würde, würdest du wirklich sein!“ Schließlich sagte Moe zu ihm: „Wenn du Zutrauen zu mir hast, mein Sohn…, dann musst du mir glauben, wenn ich dir sage, dass du ohne Schaden für dich zu ihr gehen kannst. Tu‘, zu was es dich drängt, mein Sohn“ (S. 38).

Was nun passierte, erzählt Jacqui Schiff so: „Jetzt zitterte Dennis so stark, dass seine Zähne klapperten. Er weinte. Plötzlich schoss sein Arm vorwärts – ich dachte zuerst, um mich zu schlagen – und er packte meine Hand. – Als er mich berührte, hörte er auf zu zittern und zu weinen. Er starrte sehr verwirrt auf meine Hand. ‚Bin ich wirklich, Dennis?‘ fragte ich ihn. ‚Nein‘, sagte er, ’nur deine Hand ist wirklich‘. ‚Was wäre dir am liebsten, mein Sohn?‘ drängte ihn Moe freundlich. Ohne ein weiteres Wort nahm Dennis ruhig die Lage eines Fötus ein, rollte sich in meinen Schoß und versuchte, still zu werden. – Wir starrten ihn voller Erstaunen an. Beide waren wir auf einen Ausbruch entsetzlicher Wut vorbereitet. Das Gesicht von Dennis jedoch war gelassen. Trotz des Bartes war es ganz deutlich das Gesicht eines Babys von ungefähr neun Monaten, ein saugendes Baby. Sein Körper mit seinen 180 cm war unkoordiniert, gerade so wie der Körper eines Kindes, bevor es die Kontrolle über seine Muskeln gewinnt. Durch meine Erfahrung mit meinen eigenen Kindern kannte ich die Bewegungen, die er mit seinem Mund und seiner Zunge machte, so als ob er seine Zunge um eine Brustwarze ringelte. Ein Erwachsener kriegt das nicht mehr zustande. Nur ein saugendes Baby kann das. Oder ein regressiver Schizophrener. – Als Moe versuchte, den großen Jungen von meinem Schoß zu ziehen, begann Dennis zu schreien. Aber nicht mehr so, wie er vorher geschrien hatte in seiner Angst des Erwachsenen. Jetzt war es das Schreien eines sehr kleinen Kindes – das gleichmäßige Heulen, mit dem ein Baby weint, bevor es gelernt hat, sein Schreien als gezielte Forderung nach mehr Fürsorge zu benutzen. Er war auch noch zu klein für wirkliche Tränen. Ein einzelner Tropfen zeigte sich auf seinen langen Wimpern und rann langsam seine Wange hinunter. – Moe und ich schauten einander über den Kopf des Jungen hinweg an. Das war der Augenblick, in dem wir dieses Kind zu lieben begannen und uns schweigend verpflichteten, für es zu sorgen. – ‚Ich vermute, er wird bei uns bleiben‘, sagte ich. Wir beobachteten Dennis fast eine Stunde lang, während er zufrieden in meinen Armen schlief“ (S. 39). „Sein Körper, der bei all meinen früheren Kontakten mit ihm starr, voller Wut und weit über sein Alter hinaus alt gewesen war, war jetzt weich, gelöst und voller Frieden“ (S. 40).

Das war die Geburtsstunde der neuen Therapieform für Schizophrene, des sogenannten „Neu-Beelterns“. Und die Familie Schiff, die bereits drei eigene Kinder hatte – elf, neun und sechs Jahre alt -, nahm im Jahre 1966 ein weiteres Kind in ihre Familie auf, den schizophrenen Dennis, 19 Jahre alt. Er blieb nicht das letzte adoptierte schizophrene Kind der Schiffs, zum Zeitpunkt, als das Buch geschrieben wurde, also nach etwa drei Jahren, beherbergten sie zwanzig Kinder in ihrer Wohnung. Aber zurück zu den Anfängen, zu Dennis!

↑ 5. Familienstruktur für einen regredierten Erwachsenen

Ich kenne diese Situation aus eigener Erfahrung: dass man manchmal nicht einen Patienten aussucht, um ihm eine bestimmte Form von Zuwendung zu geben, sondern dass man sozusagen von ihm adoptiert wird. Mehr oder weniger spontan reagiert man darauf, indem man einwilligt: Ja, ich bin bereit, für dich ein Stück Verantwortung zu übernehmen! Aber wie man damit jetzt umgeht, ohne die Kontrolle über die ganze Situation zu verlieren, das muss man erst noch lernen.

Auch Jacqui Schiff fragte sich nun, wie sie wohl für Dennis sorgen könnte. „Normalerweise wird Regression missbilligt; deshalb gab es auch keine Richtlinien für diese Situation… Auf den ersten Blick schien schon der Versuch undurchführbar, mit einem 180 cm großen Kind zurechtzukommen. Kann es laufen? Kann es allein ins Badezimmer gehen? Kann es mit einer Gabel essen? Was würde geschehen, wenn irgendein Konflikt zwischen uns beiden entstand? Würde es wie ein Baby reagieren – oder wie ein pathologischer, voll erwachsener Mann?“ (S. 40) Vor allem wußte Jacqui Schiff, „dass das ’natürliche Kind‘ in ihm, das so lange die nährende Fürsorge, die es brauchte, entbehrt hatte, kein gesundes Kind war“. Sie fragte sich, „was wohl geschehen würde, wenn er all den Hass, den er in sich gegenüber seinen eigenen Eltern empfand, auf (sie) und Moe übertrug“ (S. 40f).

Die ersten Probleme bestanden darin, dass Dennis bei seinem Einzug in die Schiff’sche Wohnung sein gesamtes Waffenarsenal mitbrachte, keine Tischmanieren kannte und seine schmutzige Kleidung nicht ablegen wollte.

Die Schiffs begriffen sehr schnell, „dass alle Versuche völlig zwecklos waren, mit (ihrem) neuen Kind logisch zu argumentieren. Dennis überging automatisch alle logischen Argumente. Er ging auch nicht auf Erklärungen ein. Auf Autorität jedoch sprach er an“ (S. 45). Als Moe ihm zum Beispiel einfach kurzerhand die Waffen wegnahm, schien Dennis auf eine doppelte Weise erleichtert: zum einen weil nun sein Zugang zu Waffen kontrolliert wurde, der sich als „böses“ Kind zu sehen gelernt hatte, zum andern weil er nun eine andere Botschaft als früher erhielt: Hier hast du es nicht mehr nötig, dich selber mit Waffen zu schützen.

Die Familienstruktur, in die Dennis hineinkam, war ziemlich die gleiche, in der bereits die eigenen Kinder der Schiffs aufgewachsen waren. Jacqui Schiff schreibt dazu: „Beide sind wir überzeugt, dass Kinder dann gesund aufwachsen, wenn sie in einer gesunden Umgebung leben. Für unsere Kinder definieren wir das Heim als einen Raum, in dem wir mit ihnen Liebe, Vertrauen, Arbeit und Spiel teilen. Es ist ein Raum, in dem Probleme gelöst werden und wo mit Gefühlen umgegangen wird. Wir ermutigen die Kinder, über ihre Gefühle zu sprechen; wenn sie ein Problem haben, erwarten wir, dass sie fähig sind, offen mit uns darüber zu reden. Wir achten sehr sorgfältig darauf, dass wir die Kinder niemals anlügen, und wir vermitteln allen Mitgliedern der Familie unsere Erwartung, ehrlich und offen miteinander zu sein“ (S. 51). Moe und Jacqui Schiff führten einen jüdischen Haushalt; vielleicht hängt es damit zusammen, dass sie die Rollen von Mutter und Vater im Haushalt sehr klar voneinander abgrenzten. „Wenn ein Kind gerade regrediert ist, braucht es mehr als alles andere die Sorge und Aufmerksamkeit einer Mutter. Es braucht, dass es gehalten, gestreichelt, gebadet und gefüttert wird. Aber auch schon einem Baby kann eine Mutter wichtige Dinge sagen wie: ‚Du bist ein Junge – ein schöner Junge.‘ ‚Du bist nicht böse. Du bist ein liebes Baby.’… Die Botschaften müssen einfach sein, denn ein Baby versteht nicht viel. Es weiß aber, ob die Botschaften in Ordnung sind und ob sie bewirken, dass ihm besser zumute ist. Es braucht immer noch den Schutz vor dem verrückten Eltern-Ich in seinem Kopf, das ihm Dinge sagt, die dazu führen, dass es sich krank und unbehaglich fühlt. Das Kind erfährt einen beträchtlichen Konflikt, wenn die verrückte Stimme in seinem Kopf die schlechten Botschaften verstärkt vorbringt, es aber die neue Mutter nicht für Dinge verlieren will, von denen es weiß, dass sie ungesund sind. So entscheidet es sich, dass verrückte Eltern-Ich loszuwerden. – Für das Kind muss gesorgt werden und es muss sauber gemacht werden. Es muss davor geschützt werden, sich selbst und andere zu verletzen. Das Einüben von Gewohnheiten ist ein wesentlicher Teil des Erwachsenwerdens, und man kann damit beginnen, wenn das Kind noch sehr klein ist. – Der Vater ist größer und stärker und lauter als die Mutter. Er stellt Anforderungen an sie, die manchmal denen des Kindes vorgehen, und er trifft Entscheidungen, die das Kind betreffen. Er und die Mutter haben eine sexuelle Beziehung, die geheimnisvoll und überwältigend ist. – Der Vater ist es, der in die Welt hinausgeht und, wenn er wiederkommt, den Kindern berichtet, wie sie beschaffen ist. Er sagt ihnen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Er teilt seine Männlichkeit mit seinen Söhnen, indem er ihnen erzählt, was von Männern erwartet wird und wie Männer sein sollen. Der Vater ist auch das Objekt der frühesten sexuellen Gefühle seiner Tochter und er hilft ihr zu dem Wissen, dass es schön ist, ein Mädchen zu sein“ (S. 51f).

Man kann über die Art der Rollenverteilung in der Schiff’schen Familie geteilter Meinung sein, entscheidend für den Erfolg der Neu-Beelterung in dieser Familie ist jedoch die Tatsache, dass hier überhaupt sehr klare Strukturen und Grenzen existierten, die ein schizophrener Jugendlicher in seiner früheren Kindheit nicht erfahren hatte.

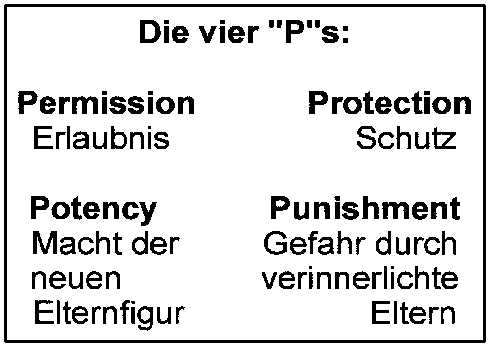

↑ 6. Permission – Potency – Punishment – Protection

Was die Schiffs in ihrer allmählich immer größer werdenden therapeutischen Familie taten, kann man mit Hilfe der vier „P“s verdeutlichen. Sie gaben den Kindern viele Erlaubnisse, englisch „permission“, zum Beispiel regredieren zu dürfen, kindliche Bedürfnisse erfüllt zu bekommen, vielleicht überhaupt erstmalig zu spüren, wie sich Hunger und Durst anfühlen, gefüttert werden mit der Babyflasche, gewickelt werden wie ein Kind vor der Reinlichkeitsphase, OK-Botschaften zu bekommen über die eigene Identität und vieles mehr. Damit diese neuen Erlaubnisse überhaupt eine Chance haben, sich gegenüber den alten Verboten, bedürftig sein, fühlen oder überhaupt da sein zu dürfen, durchsetzen können, ist ein festes, starkes, selbstbewusstes Auftreten der Therapeuten bzw. Elternfiguren notwendig, englisch „potency“. Zugleich droht aber bei jeder Erlaubnis, die potente neue Eltern ihrem psychisch kranken Kind geben, die Gefahr, daß die verinnerlichten alten Eltern das Kind für die Übertretung des Verbots bestrafen: englisch „punishment“. D. h. es fällt schwer, auch ein noch so schreckliches Eltern-Ich zu verabschieden, weil es ja immerhin ein Leben lang vertraut gewesen und eine bestimmte Struktur vermittelt hat. Demzufolge werden die neuen Erlaubnisse zunächst auch als Bedrohung erlebt: Als ob die ganze Welt unterginge, so wie sie bisher erlebt worden ist. Und um den Rückfall in Selbstbestrafungen oder anderes psychotisches Verhalten, wie Rückzug, Gewalt, katatonische Starre usw. zu vermeiden, ist es unerläßlich, für den Schutz aller Familienmitglieder zu sorgen, englisch „protection“.

Dieser Schutz bestand zunächst darin, dass psychotisches Verhalten wie Denkstörungen und Wahninhalte, aggressives und selbstzerstörerisches Verhalten konfrontiert wurden. Zum Beispiel erzählt Jacqui Schiff von Elisabeth, ihrer hebephrenen Adoptivtochter, dass sie sie eines Tages „zu einem merkwürdigen Halbrund zusammengekauert“ fand, „ihren Kopf zwischen die Knie gezwängt. ‚Was, in aller Welt, tust du denn jetzt?‘ fragte ich sie. ‚Ich verwandle mich in einen Stein‘, erklärte sie mir, ohne sich im geringsten zu bewegen. ‚Warum?‘ ‚Steine fühlen nichts!‘ ‚Aber du bist doch kein Stein‘, sagte ich zu ihr. ‚Du bist ein Mädchen, und du musst Gefühle haben!‘ Nur zögernd rollte sie sich auseinander und schaute mich an; ihre großen Augen schwammen in Tränen. ‚Ich kann aber auch ein Stein sein!‘ machte sie geltend. ‚Elisabeth‘, sagte ich, ‚Steine sind leblose Dinge. Sie haben keinerlei Gefühle. Leblose Dinge können nicht fühlen.‘ ‚Das ist richtig, stimmte sie mir freudig zu. ‚Deshalb möchte ich ja ein Stein sein!‘ ‚Du bist aber kein lebloses Ding‘, sagte ich zu ihr. ‚Du bist ein Mädchen, und du kannst es einfach nicht vermeiden, Gefühle zu haben! Mädchen haben immer Gefühle!‘ ‚Bin ich das?‘, sagte sie betrübt. ‚Tun sie das?‘ Wie üblich konnte sie es nicht lange durchhalten, bei einem Thema zu bleiben“ (S. 94). Das war nur ein kleines Beispiel über die Konfrontation einer Schizophrenen mit der Realität durch ihre neuen Elternpersonen.

Was aber, wenn ein Ausbruch psychotischer Gewalt drohte? Dann war in der Familie Schiff dafür gesorgt, dass immer genügend Familienmitglieder erreichbar waren, die die ausagierende Person so lange festhielten, bis sie wieder klar denken konnte. Es war die unberechenbare Elisabeth, die unter ständiger Überwachung gehalten werden musste, die die Schiffs dazu brachte, ihr „System der Überwachung und des Festhaltens“ zu entwickeln. „Einem Kind wurde die Aufgabe zugeordnet, jederzeit bei ihr zu sein, sie zu beobachten und, sofern irgendetwas geschehen sollte, um Hilfe zu rufen. Das ist das, was wir ‚Selbstmord-Überwachung‘ nennen – im Gegensatz zur ‚Wohnraum-Überwachung‘, bei der die Kinder oder Jugendlichen mit Verhaltensproblemen nur dann überwacht werden müssen, wenn sie sich außerhalb der Wohnräume befinden – eine Tätigkeit, die ein Mitarbeiter oder ein älteres Kind für mehrere Kinder gleichzeitig ausüben kann“ (S. 95).

Die Methode des Festhaltens besteht darin, dass immer genügend Familienmitglieder in erreichbarer Nähe sind, um ein anderes daran zu hindern, sich selbst oder andere zu verletzen. Von Elisabeth berichtet Jacqui Schiff: „Für ihre Größe war sie außerordentlich stark. Wenn sie erregt war, biss und kratzte sie und verletzte sich selbst und jeden, der in ihrer Nähe war. Es brauchte normalerweise sechs starke Leute, um sie auf einem Stuhl festzuhalten. Sie konnte wie wahnsinnig fünfzehn oder zwanzig Minuten lang kämpfen, um sich dann zu beruhigen und uns zu berichten, was gerade vorgegangen war“ (S. 96). Ich kenne die Methode des Festhaltens aus späteren Zeiten so, dass jemand auf dem Boden, etwa auf einer Matratze, die auch therapeutischen Zwecken dient, von ich glaube sogar acht Leuten festgehalten wird, so lange, bis der Betreffende wieder klar denken kann.

Natürlich brauchte es manchmal auch kleine Wunder, damit nicht in außerordentlichen Situationen doch etwas passierte. So zum Beispiel, als eines Abends während eines Gewittersturms plötzlich alle Lichter ausgingen. Jacqui Schiff saß gerade mit gemeinsam mit dreien ihrer schizophrenen Töchter, Elisabeth, Rosita und Shirley, dem einzigen schwarzen Mädchen in der Familie, im Wohnzimmer. Sie berichtet: „Als wir noch ringsum nach Kerzen und Streichhölzern suchten, hörten wir den leichten Tritt dahineilender Füße, denen andere eilige Schritte folgten. Am Ende des Ganges gab es dann einen lauten Krach und mehrere Schreie. – Wir rannten in das Badezimmer der Mädchen; einer der Jungen war uns mit einer Taschenlampe voraus. Elisabeth und Shirley lagen auf dem Boden, im Ringkampf miteinander verschlungen und rollten auf lauter Glassplittern hin und her, während Shirley um Hilfe schrie. – Als wir sie auseinandergerissen und wieder auf die Füße gestellt hatten, sahen wir, dass sich beide Mädchen böse geschnitten hatten. Später, nachdem sie verbunden waren und sich beruhigt hatten, erfuhren wir die ganze Geschichte. – ‚Als alle Lichter ausgingen, dachte ich, Mensch, wenn ich jetzt Lust hätte, mich umzubringen, wäre es genau der richtige Zeitpunkt dafür!‘ erklärte Shirley und blickte Elisabeth mit einer seltsamen Grimasse an. ‚Ich hatte nur in diesem Augenblick keine Lust dazu. Da hörte ich Elisabeth aus dem Zimmer laufen, und ich wußte ganz genau, was sie vorhatte. So lief ich hinter ihr her…‘ Als Shirley das Badezimmer erreichte, hatte Elisabeth bereits ein Glas gepackt und es über dem Waschbecken zerschlagen. Sie war gerade dabei, ihre Handgelenke mit einem spitzen Splitter aufzuschlitzen, als Shirley in den Raum stürzte und auf sie lossprang. Die beiden Mädchen fielen zusammen auf den Boden, wobei das Glas unter ihnen zersplitterte. Das war die Seite von Shirleys Persönlichkeit, die sie so unendlich liebenswert machte – daß sie sogar zu solchen Heldentaten fähig war, um das Leben eines Menschen, den sie liebte, zu retten, obwohl sie ihr eigenes Leben so gering achtete“ (S. 118f).

↑ 7. Positives und negatives „Streicheln“

Indem die Schiffs erst Dennis und dann viele andere schizophrene Jugendliche in ihre Familie aufnahmen, verletzten sie eine ganze Reihe von Tabus.

Sie praktizierten zum Beispiel intensive Körpertherapie mit schizophrenen Patienten, das heißt, sie berührten sie, um ihnen Zuwendung zu geben, was in der Sprache der Transaktionsanalyse „Streicheln“ genannt wird. Damit ist zwar grundsätzlich „alles tröstende, konstruktive und stützende Verhalten“ gemeint (S. 31), aber in der Familie Schiff wurden die schizophrenen Kindern genau wie eigene Kinder in den Arm genommen, gestreichelt, in besonderen Phasen der Regression sogar mit der Flasche gefüttert oder gewickelt.

Neben dem positiven Streicheln wurde in der Schiff’schen Familie aber auch negatives Streicheln angewendet, im Klartext: die schizophrenen Kinder wurden, so groß sie waren, zuweilen auch übers Knie gelegt und bekamen ihre körperliche Züchtigung auf den Hintern. Schlagen als Strafe ist für mich, der ich der „Eltern“-Zeitschrift-Leser-Generation der 70er Jahre angehöre und zeitweise Mitglied des Kinderschutzbundes gewesen bin, immer ein zwiespältiges Thema gewesen: Theoretisch war ich ein Gegner des Schlagens, bis ich selber Kinder hatte und dann doch nicht ohne den Klaps auf den Po oder auf die Finger auskam. Ich muss zugeben, dass mich die Theorie und Praxis der körperlichen Züchtigung bei den Schiffs damals nachdenklich gemacht und auch in der Art und Weise beeinflusst hat, wie ich selber in unserer eigenen Familie mit dem Thema des Schlagens umgegangen bin. Originaltext Jacqui Schiff: „Während sich Kinder entwickeln, müssen sie auch bestraft werden. Wir sind der Meinung, dass Bestrafung notwendig ist und mit Absicht geschehen sollte: nämlich darauf gerichtet, ein spezifisches Verhalten zu korrigieren. Wenn ein Kind lügt, stiehlt, davonläuft oder einen anderen Menschen mißhandelt, wird es sofort bestraft. Wir gehen dabei von der Voraussetzung aus, dass damit die Angelegenheit erledigt ist, und dass das Kind es nicht wieder tun wird. Es muss unbedingt vermieden werden, dass das Kind als ’nicht o. k.‘ bezeichnet wird, oder dass es sich schuldig fühlen muss. – Unter Fachleuten wird oft die Frage diskutiert, ob man Schläge als Strafe bei regredierten ‚Babys‘ oder bei normalen Kindern benutzen darf oder soll. In die Erziehung von beiden Arten von Kindern haben wir stets auch Schläge einbezogen; wir meinen, wir haben dabei eine Menge über den effektiven (aber auch den ineffektiven) Einsatz körperlicher Bestrafung gelernt. – Schläge sind deshalb wirksam, weil das Kind, während es Schmerzen spürt, unfähig ist, den Eindruck dessen, was ihm gesagt wird, abzuwehren oder sich in anderer Weise davor abzuschirmen. Auf diese Weise kann sich dem Kind, während es die Schläge empfängt, ein einfacher direkter Befehl wie zum Beispiel ‚Du sollst nicht stehlen‘ völlig gegen seinen Willen eindrücklich und auf Dauer einprägen und verinnerlichen. – Viele Eltern machen beim Schlagen eines Kindes den Fehler, dass sie es als eine Art Ausgleich für das Unrecht (d. h. als eine Bestrafung) ansehen oder als eine Form, in der sie ihre eigene Wut äußern können. Eltern, die während des Schlagens ihr Kind beleidigen, indem sie es beschimpfen oder ihm eine schlechte Zukunft prophezeien, können sicher sein, dass sich das Kind diese Botschaften ebenso verinnerlichen wird… Botschaften… wie: … ‚Ich kann Lügner nicht ausstehen!‘ ‚Es ist hässlich und gemein, so etwas zu tun!‘ ‚Schäm dich!‘ usw. Alle diese Botschaften wurden als Selbstdefinitionen im Kopf des Kindes verinnerlicht. Noch mehr Unheil richten Botschaften an wie: ‚Willst du heranwachsen, um ein Dieb zu werden und im Gefängnis zu landen?‘ oder ‚Wenn du so weiter machst, wird aus dir noch ein Landstreicher!’… – Ein anderer Fehler, den Eltern oft machen, wenn sie Kinder schlagen, besteht darin, dass sie das Kind wohl strafen, aber sie drücken in keiner Weise ihre ernsthafte Erwartung aus, dass diese Strafe das Verhalten des Kindes wirksam verbessern soll. Auch dieser Mangel an Erwartung wird dem Kind mitgeteilt; es leitet daraus die Wahrnehmung ab, dass sein Verhalten hoffnungslos schlecht ist und außerhalb der Reichweite der elterlichen Kontrolle liegt; so wird es automatisch – als Ergebnis dessen, was zu ihm während des Schlagens gesagt wurde, während es äußerst beeinflussbar war – darauf programmiert, sein Verhalten fortzusetzen“ (S. 52f). Das Schlagen soll kurz und schmerzhaft genug erfolgen; das Kind muss wirksam genug festgehalten werden, damit es nicht zu einem Ringkampf kommt; und um sicher zu sein, dass das Kind die Einschärfung verstanden hat, soll das Kind „versprechen, dass es sein Verhalten nicht wiederholt. Nicht: ‚Ich werde gut sein‘, sondern ‚Ich werde nicht mehr stehlen’“ (S. 54).

Wie gesagt, ich habe daraus viel gelernt. Allerdings meine ich doch, dass die Schiffs zu wenig die Möglichkeiten des Erklärens und der Einschärfung von Verboten etwa auch durch nachdrückliches Sprechen berücksichtigt haben. Ich glaube, dass die Schiffs hauptsächlich mit Kindern zu tun hatten, denen überhaupt zu wenig Grenzen gesetzt und die vernachlässigt wurden. Kinder, die körperlich misshandelt wurden, entwickeln sehr wohl auch Methoden, um sich den Einschärfungen während des Schlagens zu entziehen – bzw. um das Schlagen zu suchen als eine vertraute Art, sich selbst zu bestrafen und zu schädigen und das Fühlen sehr verborgener Gefühle zu vermeiden.

Ganz nebenbei verletzen die Schiffs auch noch das Tabu der Rassenschranken, indem sie, wie ich schon andeutete, auch ein schwarzes Mädchen in ihre Familie aufnahmen, Shirley. Shirley war übrigens eine Katatonikerin, die aufwuchs „mit dem sich unentwegt wiederholenden Gedanken: ‚Ich wollte, ich wäre nie geboren‘.“ (S. 112). Um sie zu behandeln, musste sie davon überzeugt werden, „dass es einen Gewinn für sie bringt, noch einmal geboren zu werden…, dass die Welt nicht der feindliche, hässliche Ort ist, als den er sie bisher erfahren hat“ (S. 113). Als Shirley übrigens einmal während einer dramatischen Durcharbeitung ihrer traumatischen Geburtserlebnisse aus dem Haus rannte und Vater Moe und die Jungen hinter ihr her liefen, fuhr plötzlich ein Auto voll von Farbigen vorbei, „die die Schar der Weißen sahen, die ein fliehendes schwarzes Mädchen verfolgten. Mit quietschenden Bremsen hielten sie neben Shirley, offensichtlich bereit, sie zu verteidigen. Für einen spannenden Moment sah es nach dem Ausbruch eines Rassenkrawalls aus. – Da ergriff Shirley die Situation: ‚Ihr fahrt weiter, hört ihr!‘, schrie sie, ‚ihr lasst uns in Ruhe. Das geht euch nichts an!‘ – Verwirrt schauten die Farbigen noch eine Weile zu; dann fuhren sie langsam davon“ (S. 117).

↑ 8. Unterschiedliche Erfahrungen mit Nervenkliniken

Als letzten Punkt möchte ich noch erwähnen, wie die Schiff’sche Familie mit der Institution der Nervenklinik umging. In manchen Fällen brachten sie durchaus einen hochgradig erregten Jugendlichen in die Notaufnahme der Klinik und ließen ihn medikamentös behandeln. Als sie ihren Wohnsitz in ein geräumiges Haus nach Fredericksburg verlegt hatten, begannen sie intensiv mit einem jungen Arzt namens Don Reed zusammenzuarbeiten, der ihnen half, in Notfällen die Kinder auch zu Hause medikamentös zu versorgen, so dass die Öffentlichkeit auch weniger dramatische Vorfälle mitbekam (S. 120).

Ansonsten berichtet Jacqui Schiff aber auch von manchen negativen Erfahrungen ihrer schizophrenen Kinder mit Kliniken: „Unsere Tochter Barbara hatte in der Zeit, in der sie in einer Klinik Tagespatientin war und regelmäßig vom Arzt besucht wurde, ihn angebettelt, sie zu bemuttern; der Arzt hatte dies jedoch abgelehnt und Barbara erklärt, dass sie ‚ein pathologisches Bedürfnis nach Liebe‘ hätte. Als es ihr nach langer Zeit endlich möglich war, mit ihren Gefühlen in Kontakt zu kommen und zu weinen, befahl ihr eine Schwester, ‚ruhig zu sein‘.

Einige Kliniken behaupten, sie hätten bei Schizophrenen mit der Schockbehandlung Erfolg. Unsere Tochter Bunny, die zahlreiche Schockbehandlungen erhalten hat, beschreibt dies folgendermaßen: ‚Diese grässliche Maschine… die Leute …sagen, ja es hat geholfen; sie sagen es nur deshalb, weil sie den Gedanken nicht aushalten können, dass das alles für die Katz war, durch das sie hindurchgegangen sind…‘ – … Es kann so aussehen, dass sich Schizophrene nach der Schockbehandlung besser verhalten – und das aus dem gleichen Grund, wie ein kleines Kind sofort ruhig ist, wenn man es schwer bestraft hat: man hat es buchstäblich in ein annehmbares Verhalten hineingeschockt. Sie sind aber nicht weniger krank“ (S. 134).

↑ 9. Was wurde aus dem Konzept der Neu-Beelterung?

Die Schiffs erzielten in vielen Fällen Erfolge mit ihrer Methode. Bereits im Buch „Alle meine Kinder“ wird jedoch auch erwähnt, dass sie auch eins ihrer Kinder aufgeben mussten: Rosita (S. 146f). Die dauerhafte Heilung war vor allem gefährdet, wenn die neubeelterten Kinder ihre Kontakte zur Herkunftsfamilie wieder aufnehmen wollten; das ging in der Regel nicht gut. In einigen Fällen adoptierten die Schiffs ihre Kinder auch rechtlich und gaben ihnen neue Namen.

Der zuerst neu-beelterte Dennis nahm in seiner neuen Familie den neuen Namen Aaron Wolfe Schiff an und entwickelte gemeinsam mit seiner Mutter eine ganze Reihe theoretischer Konzepte zur Therapie schizophrener Patienten. Einen anderen neu-beelterten, ursprünglich schizophrenen Sohn der Familie Schiff mit dem neuen Namen Shea habe ich auf einer Tagung der „Europäischen Gesellschaft für Transaktionsanalyse“ im sauerländischen Willingen 1982 selber kennengelernt, wo er Vorträge über den Umgang mit Schizophrenie gehalten hat.

Einige Zeit nach Erscheinen des Buches „Alle meine Kinder“ ist der Schiff’sche Ansatz entscheidend verändert worden – insofern, als man die neugewonnenen Einsichten über die Therapie von Schizophrenen aus einem privaten Familienverband heraus auf ein anderes Setting übertrug. Jacqui Schiff trennte sich von ihrem Mann Moe und gründete mit dem größten Teil ihrer Familie in Oakland bei San Francisco das sogenannte „Cathexis Institute“, das als eine Art Schule geführt wurde, in der 25 schizophrene Jugendliche jeden Nachmittag zusammenkamen, um an ihrer Heilung zu arbeiten. In einem Prozess, der in der Regel über fünf Jahre läuft, wurde hier viel länger an der Enttrübung des Erwachsenen-Ichzustands gearbeitet, bevor man regressive Prozesse zuließ.

Was ich von Shea lernte und welche der theoretischen Konzepte der Schiff-Schule vielleicht auch für normale Therapie- oder auch Seelsorgesituationen anwendbar sind, darauf möchte ich in einem zweiten Teil meines Vortrags am 19. September 1996 in der nächsten Fortbildungsreihe eingehen.

Der Vortrag, den ich tatsächlich am 19. September hielt, behandelte dann nicht genau die hier skizzierten Fragestellungen, sondern das Thema Psychische Krankheiten und Entwicklungspsychologie.