Ein Buch von Walter-Jörg Langbein regt dazu an, sich mit Irrtümern auseinanderzusetzen, die angeblich oder wirklich im Neuen Testament vorhanden oder aber ihm als Bibelkritiker unterlaufen sind. Jesus verkörpert jedenfalls auch als Mensch, der irren konnte, die wahre Menschlichkeit, nach der Gott uns alle zu seinem Ebenbild der Liebe erschuf, ist er doch wahrer Gott UND wahrer Mensch zugleich!

Inhaltsverzeichnis

Nicht nur Jesus durfte Gott „Vater“ nennen

Jesus feierte kein christliches Abendmahl

Irrte sich Jesus über den Zeitpunkt der Apokalypse?

Die „Armen im Geist“ – ganz und gar durch Armut gezeichnet!

Astrologische Berater bringen Jesus königlichen Tribut

Faszinierende Vielfalt von Bildern der Himmelfahrt Jesu

Der Auferstehungsglaube ist nur in Bildern auszudrücken

Jesus forderte nicht wirklich, sich ein Auge auszureißen

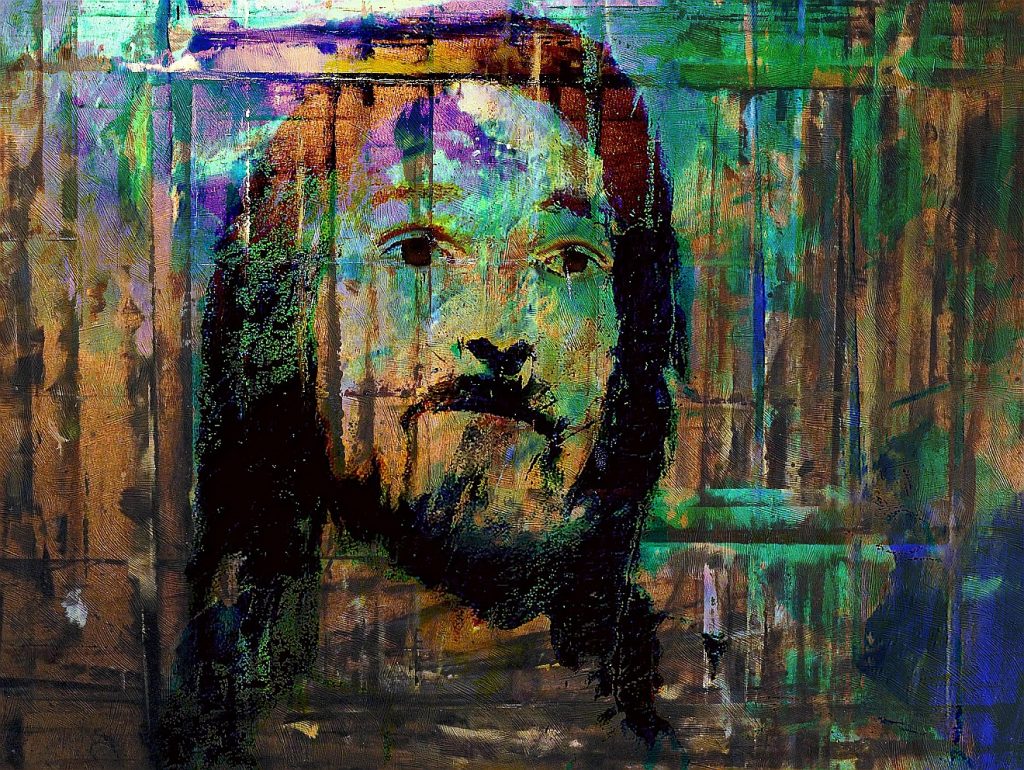

War Jesus hässlich? Niemand weiß, wie er aussah!

Bergpredigt oder Feldrede: Jesu Lehre in der Autorität des Mose

Zur Symbolik der Zwölfzahl und einiger Namen der Jünger Jesu

Jesu paradoxes Lob eines betrügerischen Verwalters

Wie Matthäus in genialer Weise auf prophetische Texte anspielt

Konnte Jesus voraussehen, ob Christen verfolgt und Jünger mit Reichtum belohnt wurden?

Es ist unwichtig, wie lange Jesus öffentlich gewirkt hat

Wer dem Messias dient, dient dem, der zum Diener wird

Drei Tage – eine Symbolzahl bei Jona, Jesus und Hosea

Alttestamentliche „Vorlagen“ für die Erzählung von Jesus am Kreuz

Dachte Jesus bei Markus über die Ehescheidung wie ein Römer?

Gingen jüdische Männer wirklich nicht zum Markt?

Irrte Jesus über die Wiederkunft Elias in Johannes dem Täufer?

Erscheinungen des Auferstandenen vor den Augen des Glaubens

Jesus lag die wahre Erfüllung des Sabbatgebots am Herzen

Der verfluchte Feigenbaum und Jesu symbolhafte Sprache

Wann wurden Apostel ausgesandt – wann Petrus „Fels“ genannt?

Jesus als Verkörperung Israels muss aus Ägypten gerufen werden

Warum beschimpfte man Jesus als Fresser und Weinsäufer?

Jesus reiste nicht von Galiläa nach Galiläa – er startete in Judäa

Gott erhört alle Gebete, ist aber kein Wunscherfüllungsautomat

Müssen alle Gebote der Bibel befolgt werden?

Hatte Jesus Geschwister oder blieb Maria für immer Jungfrau?

Jesu Abschied von den Jüngern – nicht nur im Garten Gethsemane

Was heißt „in den Himmel kommen“ und wie schafft man das?

Manipulierte Bibelübersetzungen aus dogmatischen Gründen?

Kann sich die Zwei-Reiche-Lehre Luthers auf Jesus berufen?

Nicht nur das Wort vom „Hand-Abhacken“ ist bildlich zu verstehen

War Jesus ein Obdachloser oder ein Hausbesitzer?

Himmelfahrt – ein Bild für unterschiedliche Glaubenserfahrungen

Abwegige Zweifel an Jesu Hinrichtung am römischen Kreuz

„Ich aber sage euch“: Zustimmung, nicht Widerspruch

„Ich will: Sei rein!“ Hat Jesus das tatsächlich zu einem Aussätzigen gesagt?

Matthäus stellt Jesus in eine Beziehung zu „Immanuel“

Steckt in Jesu Lob des Israeliten Nathanael ein versteckter Tadel?

Jesus unternahm keine schamanischen Jenseitsreisen

Wurden Prophezeiungen des Jeremia gegen Jesus vertuscht?

Josef von Arimathäa, Jesu Grab und der „Gottesknecht“ Jesajas

Judas: Widersprüche um seinen Tod

Wie zentral ist die christliche Lehre von der Jungfrauengeburt?

Erst spät entstanden die kanonischen Evangelien, noch später die Apokryphen

Bezeichnete sich Jesus als König der Juden – oder nicht?

Wer war verantwortlich für Jesu Kreuzigung?

Jesus – in Bethlehem geboren – in Nazareth aufgewachsen?

Warum wurde Jesus in Solidarität mit „Räubern“ gekreuzigt?

Die Lücken im Lebenslauf Jesu können nicht gefüllt werden

Glaube und Hoffnung auf Gott bewirken Heilung, nicht Magie

Ist „Mammon“ der Gott des Geldes oder die Göttin „Mamre“?

Bezeichnete sich schon Jesus als der kommende Menschensohn?

Wem galt Jesu Missionsbefehl – Juden? Heiden? Samaritanern?

Worauf im AT spielt Matthäus mit dem Wort „Nazoräer“ an?

Nachfolger: Größere Wunder als Jesus?

Die Nächstenliebe war kein „neues Gebot“ Jesu

Saß Jesus im Glashaus und hielt sich nicht an eigene Verbote?

Nathan: Ein klarer Irrtum bei Lukas

Sollten Jesu Wunder geheim bleiben oder offenbar werden?

Jesus oder Barabbas – von der Menschenverachtung des Pilatus

Wie beurteilte Jesus Pharisäer und Schriftgelehrte?

Missionarische Propaganda stellt Jesus als Herrn der Tiere dar

Prophezeiungen deuten Jesus vom Alten Testament her

Historisch gesehen gab es keinen Prozess Jesu vor jüdischen Richtern

Außerbiblische Quellen schweigen über den historischen Jesus

Reaktionen auf Johannes den Täufer und auf Jesus

Wollte Jesus eine Reform des Judentums – oder die Apokalypse?

Spannende Fragen zum Reinigungsritual der Maria

Von Jesajas Rute oder Reis zur Rose im Weihnachtslied

Von Schwertern und Pflugscharen und Jesu Aufforderung, ein Schwert zu kaufen

Das „göttliche Passiv“ im Aramäischen und Hebräischen – und auch im biblischen Griechisch

Senfkorn und Senfstrauch – war Jesus im Irrtum über ihre Größe?

Warum wird Sepphoris in der Bibel „verschwiegen“?

Wollte Jesus durch Milde gegenüber der Ehebrecherin sein eigenes Leben retten?

Wurde Jesus von Johannes dem Täufer getauft – oder nicht?

Tempelzerstörung: Ist Jesus eine Kopie des Messias Menachem?

Wann wurde Jesus gekreuzigt – und wann starb er wirklich?

Wie sollen Tote Tote begraben – Abschreibfehler oder Bildwort?

„Umkehr“ meint Umkehr zu Gott, nicht den Übertritt zu einer neuen Religion

War Jesus als Davidssohn ein Messias, der auf einen Umsturz bedacht war?

Wie viele Versionen des Vaterunser gibt es in der Bibel?

Dürfen wir Gott bitten: „… und führe uns nicht in Versuchung“?

In den Evangelien werden nicht „die“ Juden verflucht

Zum wiederholten Male: Wer ist verantwortlich für Jesu Tod?

Viele Fragen um den Verrat des Judas – fand er überhaupt statt?

War Johannes der Täufer als Vorbote Jesu der wiedergekehrte Elia?

Wunder: Wie viele Blinde heilte Jesus?

Gott wollte, dass Jesus den Versuchungen des Satans standhielt

Jesus war Messias = Christus = Gesalbter und Menschensohn

Jesus hieß eigentlich Jeschua oder Jehoschua – aber mit Ypsilon schrieb man ihn nicht

Stammt der biblische Satan aus der Religion Zarathustras?

Jesus liefert keine Beweise – aber „Zeichen“ für Vertrauende

Josef und Jesus waren Handwerker – nicht Zimmerleute im heutigen Sinn

Der katholische Priester-Zölibat geht nicht auf Jesus zurück

Zwölf Jünger Jesu – wer irrte sich über ihre Zahl und über die Zugehörigkeit zu ihrem Kreis?

Nachwort: Wie Martin Luther alle Ästlein des mächtigen Baumes der Bibel abklopfen!

↑ Sehr geehrter Herr Langbein,

nachdem Sie meine Besprechung Ihres Buches über die biblischen Irrtümer beider Testamente per Mail als wohltuend sachlich empfunden haben, habe ich auch Ihrem Buch „Lexikon der Irrtümer des Neuen Testaments. Von A wie Apokalypse bis Z wie Zölibat“ (München 2007) eine Menge Anregungen zum Nachdenken entnommen. Ja, Sie haben mich durch Ihre Kritik an der Art, wie Matthäus im 27. Kapitel die Propheten des Alten Testaments zitiert, sogar dazu inspiriert, eine Predigt zum Volkstrauertag 2019 genau mit diesem Text zum Thema „Die Reue des Judas und der Töpferacker“ zu halten.

Als Ziel formulieren Sie für Ihr Buch zum Neuen Testament (S. 16) (1)

„die Annäherung an den realen Jesus, sein Leben und Sterben. Wer Irrtümer des ‚Neuen Testaments‘ nicht wahrhaben will, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, am wirklichen Jesus gar nicht interessiert zu sein.“

Eine solche Zielsetzung kann allerdings dazu verführen, dass man nun umgekehrt herauszubekommen versucht, was der historische Jesus denn nun genau getan oder gesagt hat und ob alles, was von ihm berichtet wird, von der Empfängnis bis zu seiner Himmelfahrt, auch tatsächlich so geschehen ist. Sie wissen aber selber, dass die Suche nach dem „historischen Jesus“ bisher nahezu erfolglos geblieben ist; auf Grund der Bibel verfügen wir lediglich über Erinnerungen an Jesus, die vom Vertrauen auf ihn als den Messias Israels und Sohn Gottes geprägt sind.

Insofern greift Ihre Kritik an Irrtümern im Neuen Testament überall dort zu kurz, wo sie lediglich auf folgende Argumentation hinausläuft (S. 15):

„Wenn ein und derselbe Sachverhalt in zwei einander widersprechenden Versionen erzählt wird, kann nur eine stimmen. Die andere muss dann ein klarer Irrtum sein.“

Diese Schlussfolgerung ist schon deswegen falsch, weil möglicherweise sogar beide Versionen nicht den historischen Tatsachen entsprechen. Beide können in meinen Augen trotzdem wahr sein, wenn die jeweiligen Autoren ihr Vertrauen auf Jesus Christus mit ihren unterschiedlichen Mitteln so ausdrücken, dass es auch in den Angesprochenen wiederum Glauben zu wecken vermag.

Verdienstvollerweise legen Sie mit Ihrem Buch allerdings den Finger auf eine anscheinend immer noch offene Wunde, nämlich auf das Versäumnis, dass viele Pfarrer das, was sie selbst über die Bibel als Werk menschlicher Autoren wissen (in deren Wort das Wort Gottes gleichsam „verpackt“ ist), ihren Gemeindemitgliedern zu wenig zugemutet haben. Seit mehreren Jahrhunderten wird die Bibel historisch-kritisch erforscht, und immer noch gibt es einen Markt für Enthüllungsbücher wie Ihres, die interessierten Laien die Augen dafür öffnen wollen, dass die Bibel nicht nur historische und naturwissenschaftliche Fakten enthält.

Ihr Buch habe ich nun sozusagen als Sprungbrett benutzt, um Ihren kritischen Bemerkungen meine Interpretationen der neutestamentlichen Texte hinzuzufügen. Dabei korrigiere ich auch wieder Irrtümer, die Ihnen beim Aufspüren von Irrtümern unterlaufen sind; hauptsächlich geht es mir aber darum, den Sinn der einen oder anderen biblischen Geschichte herauszustellen – trotz der in ihr eventuell enthaltenen Irrtümer oder Widersprüche.

Ja, es stimmt, dass die von den Evangelisten überlieferten Erinnerungen an Jesus sich in vielen Punkten widersprechen. Ja, es ist für mich als evangelischem Pfarrer nichts Neues, dass wir vom historischen Jesus so gut wie nichts verlässlich wissen. Dennoch bleiben die Glaubenszeugnisse der Evangelisten gerade in ihrer Vielfalt wertvoll. Ich finde es spannend, herauszufinden, welche Ziele Matthäus mit seiner eigenwilligen Art, das Alte Testament zu zitieren, verfolgt, oder zu welchem Zweck Lukas von der Himmelfahrt zwei Mal ganz unterschiedlich erzählt. Warum es von wesentlichen Ereignissen, Taten und Lehren Jesu bis zu vier verschiedene Erzähl-Versionen gibt – das wird die wichtigste Leitfrage in meiner Besprechung Ihres Buches sein.

↑ Nicht nur Jesus durfte Gott „Vater“ nennen

Zum Stichwort (S. 17) A wie Abba prangern Sie mit Recht die Tendenz zahlreicher christlicher Theologen an, um jeden Preis Unterschiede zwischen Jesus und den Juden herauszustellen, und zwar sogar dort, wo tatsächlich keine bestehen.

Den Theologen Joachim Jeremias und Eduard Schweizer weisen Sie nach, dass diese zu Unrecht behaupten, „das typische Kennzeichen für die besondere Beziehung Jesu“ zu Gott sei „die Anrede ‚Abba‘.“

Denn erstens „gibt [es] im ganzen ‚Neuen Testament‘ nur eine einzige Stelle, die belegt, dass Jesus eben diesen Terminus verwendet hat“, nämlich Markus 14,36 (daneben verwendet nur Paulus denselben Ausdruck an zwei Stellen: Römer 8,15 und Galater 4,6).

Und zweitens belegen Sie (S. 18f.) mit Stellen in jüdischen Schrifttum vom Buch Jesus Sirach bis zum Talmud, dass Juden ganz selbstverständlich Gott als Vater anreden, und zwar unter anderem auch mit dem Wort „Abba“.

Hinter dem Versuch, Jesus eine innigere Vertrautheit mit Gott zuzusprechen, wie sie in dem Ausdruck „Abba“ ausgedrückt zu werden scheint und wie sie angeblich nur Jesus als dem „eingeborenen Sohn Gottes“ zukommt, steckt leider eine immer noch nicht ausgerottete antijudaistische Tendenz christlicher Theologie.

Ergänzend möchte ich Ihren Belegstellen für die Anrede Gottes als Vater im Judentum noch folgende hinzufügen:

Schon in der Tora heißt es im 5. Buch Mose 32,6:

Dankst du so dem HERRN, deinem Gott, du tolles und törichtes Volk? Ist er nicht dein Vater und dein Herr? Ist‘s nicht er allein, der dich gemacht und bereitet hat?

Auch die Bücher der Propheten enthalten das Bekenntnis zu Gott, dem Vater (Jesaja 64,7):

Aber nun, HERR, du bist doch unser Vater! Wir sind Ton, du bist unser Töpfer, und wir alle sind deiner Hände Werk.

Ebenso wird Gott in Psalm 68,6 bezeichnet:

Ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung.

Und in Psalm 89,21.27-28 sagt Gott von König David:

Ich habe gefunden meinen Knecht David, ich habe ihn gesalbt mit meinem heiligen Öl. … Er wird mich nennen: Du bist mein Vater, mein Gott und der Hort meines Heils.

Schließlich betet auch Tobit im gleichnamigen apokryphen jüdischen Buch (13,4) zu Gott, dem Vater:

er ist unser Gott; er ist unser Vater und er ist Gott in alle Ewigkeit!

Durch Ihre Anregung, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, bin ich außerdem darauf aufmerksam geworden, dass im apokryphen Buch der „Weisheit Salomos“ sich Frevler über einen Gerechten lustig machen, der (2,16)

damit prahlt, dass Gott sein Vater sei.

Den wollen sie in niederträchtiger Weise auf die Probe stellen (Weisheit 2,17-20):

So lasst doch sehen, ob sein Wort wahr ist, und prüfen, was bei seinem Ende geschehen wird. Ist der Gerechte Gottes Sohn, so wird er ihm helfen und ihn erretten aus der Hand der Widersacher. Durch Schmach und Qual wollen wir ihn auf die Probe stellen, damit wir sehen, wie es mit seiner Sanftmut steht, und prüfen, wie geduldig er ist. Wir wollen ihn zu schändlichem Tod verurteilen, denn er selbst sagt ja, es werde ihm Rettung zuteil.

Auf genau diese Stelle spielt Matthäus 27,43 in der Passionsgeschichte Jesu an; der Evangelist benutzt sie offenbar, um die schändliche Art und Weise, mit der Jesus gedemütigt und ums Lebens gebracht worden ist, vom Alten Testament her zu deuten. Er entspricht dem Bild eines jüdischen Gerechten, der Gott als seinen Vater anruft und den man spöttisch als „Gottes Sohn“ lächerlich zu machen versucht.

↑ Jesus feierte kein christliches Abendmahl

Auch zu (S. 19) A wie Abendmahl kann ich Ihnen nur zustimmen: Das Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern feierte, sah sicherlich nicht so aus, wie wir Christen das heutzutage in unseren Kirchen feiern. Sie schreiben mit Recht über die Darstellungen des Abendmahls in den Evangelien (S. 22):

„Aus wissenschaftlicher Sicht ist die Beschreibung von Jesu letztem Abendmahl unhistorisch.

Sie ist kein Beleg für reales Handeln Jesu. Sie ist die von der jungen Christengemeinschaft Jesus in den Mund gelegte Autorisierung des die christlichen Gemeinschaften einigenden Abendmahls, das es aber zur Zeit Jesu so nicht gegeben hat. Was auch immer Jesus mit seinen Jüngern gefeiert haben mag: Ein christliches Abendmahl war es nicht.“

Selbstverständlich feierte Jesus als Jude, der er war, das Passah nach normalem jüdischen Ritus. Daher halte ich es gar nicht wie Sie (S. 21) für „seltsam“, dass auf „typische Riten nicht eingegangen wird“. Wozu hätten die Evangelisten im Einzelnen schildern sollen, was sie zumindest bei den meisten ihrer Leser „als selbstverständlich bekannt“ voraussetzen konnten? Immerhin weisen sie mit ihrer tatsächlich nicht belanglosen Bemerkung, der Raum sei (Markus 14,15 / Lukas 22,12) „mit Polstern versehen“, indirekt auf die Vorschrift hin (S. 20), dass „das jüdische Passahmahl ‚bequem und angelehnt‘ zelebriert werden“ musste.

Ob man (S. 19f.) von Irrtümern der Übersetzer sprechen kann, wenn diese nicht deutlich werden lassen, dass Jesus den Raum für das Passahmahl und seine Lage im Obergeschoss vorher schon kannte bzw. ihn bereits mehrfach genutzt hatte oder sogar sein Besitzer war – das bezweifle ich doch stark. Wenn Jesus seine Jünger fragen lässt (Markus 14,14): „Wo ist die Herberge für mich“ (Lutherübersetzung) oder „Wo ist mein Gastzimmer“, dann wird doch vorausgesetzt, dass er den Raum eben noch nicht kennt. Vor allem ist auf der Erzählebene der Evangelisten klar, dass Jesus keinerlei Immobilien besitzt, sondern darauf angewiesen ist, dass Männer oder Frauen, die ihn unterstützen wollen, ihm Obdach gewähren und eben hier einen Versammlungsraum zur Verfügung stellen.

Wichtiger ist, dass Markus vermutlich eine alttestamentliche Stelle in 1. Samuel 10,1-8 in Erinnerung rufen will, wo der Prophet Samuel dem zum König gesalbten Saul verschiedene Begegnungen mit zwei oder mehr Männern voraussagt, die seine gottgewollte Berufung bestätigen. Insofern wäre es geradezu eine Banalisierung der Geschichte, wenn man das Vorauswissen Jesu, dass sich der gewünschte Saal im Obergeschoss befindet, auf eine simple vorherige Kenntnis zurückführte.

Offen bleiben muss, ob im Zusammenhang mit diesem Passahfest bereits Jesus selbst oder erst nachträglich diejenigen, die auf ihn als Messias vertrauen, den Vergleich von Brot und Kelch mit dem Leib und Blut Jesu vorgenommen haben. Wir Christen tun jedenfalls gut daran, unser christliches Abendmahl nicht als etwas völlig Neues und Eigenständiges zu begreifen, sondern als ein Fest, das nur verstanden werden kann, wenn es an die Befreiung aus Sklaverei und an die Einübung einer Disziplin der Freiheit im jüdischen Passahfest erinnert. Indem die Evangelisten Jesu Schicksal in das Passahgeschehen sozusagen hineinschreiben, machen sie deutlich, dass Befreiung unter den Bedingungen der globalen römischen Herrschaft nicht durch gewaltsamen Aufstand, sondern nur durch das Tun des Willens Gottes bis hin zum sich selbst opfernden Leiden erreicht werden kann.

Jedenfalls haben Sie vermutlich Recht damit, dass die so genannten Einsetzungsworte des Abendmahls (von „Einführungsworten“, wie Sie sie auf S. 21 nennen, redet zumindest in der evangelischen Kirche niemand) nicht wortwörtlich auf Jesus zurückgehen.

Allerdings sind die Evangelisten Markus und Matthäus, denen zufolge Jesus vom „Blut des Bundes“ spricht (Markus 14,24 und Matthäus 26,28), in dieser Ausdruckweise trotzdem jüdischer, als Sie denken, erinnern sie doch an das „Blut des Bundes“, mit dem Mose in 2. Mose 24,8 das Volk Israel besprengt hat. Von dieser Stelle im Alten Testament her ist also auch die Blutsymbolik im christlichen Abendmahl zu deuten. In meinen Gottesdiensten Abendessen mit Gott und Wird Gott unser Blutsbruder? habe ich versucht, das zu tun.

Auf weitere Fragen zum Abendmahl bin ich in meinen Bemerkungen zu Ihrem anderen Buch „Lexikon der biblischen Irrtümer“ unter dem Stichwort Abendmahl – Widersprüche und eine mögliche ErklärungVom Passafest zum Abendmahl eingegangen.

↑ Irrte sich Jesus über den Zeitpunkt der Apokalypse?

Zum Thema (S. 22) A wie Apokalypse schreiben Sie richtig, dass das Wort ursprünglich nicht „Weltuntergang“, sondern „Offenbarung“ bedeutet. Dann verallgemeinern Sie allerdings wieder sehr, wenn Sie die Apokalypse „nach christlicher Überzeugung“ mit dem „Ende der Zeit“ gleichsetzen, das mit der „Aburteilung“ der Sünder einhergeht, während fromme Menschen „optimistisch einem milden Urteil“ entgegen sehen dürfen. So formuliert, erzeugt apokalyptische Vorausschau tatsächlich Angst – und Freude nur bei denen, die sich als die Frommen und Guten zu fühlen berechtigt sehen.

Allerdings hatte ursprünglich das apokalyptische Denken tatsächlich einen anderen Kontext, nämlich die politische Ohnmacht derer, die Freiheit und Gerechtigkeit in einem von der Tora geregelten jüdischen Gemeinwesen erträumt hatten und dieses nun vom Himmel her erhofften. Selbst konnte man nichts tun, um Befreiung zu erreichen, nur Gott selber hatte die Macht, um sie mit einem Schlage herbeizuführen. Apokalyptiker enthüllten also die Wahrheit über die für in Elend und Unterdrückung lebende Menschen positive Zukunft, die nur für die gottfeindlichen Mächte einen furchtbaren Weltuntergang bedeutete.

Auch von Jesus werden apokalyptische Worte überliefert, so zum Beispiel in Markus 13, und er scheint davon überzeugt zu sein, dass die von ihm angekündigten Ereignisse schon in naher Zukunft geschehen werden (Markus 13,30):

Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht.

Daraus folgt Ihrer Meinung nach (S. 24):

„Jesus sah das apokalyptische Ende nicht in ferner Zukunft hereinbrechen. Seiner Ansicht nach stand es unmittelbar bevor.“

Gegen eine derartige Einschätzung wendet sich Ihnen zufolge etwa

„Timothy Weber, ein fundamentalistischer US-Theologe… Er bietet gleich zwei Interpretationen des Wortes ‚Geschlecht‘ an, die jeden Gedanken an einen möglichen Irrtum vertreiben sollen (2):

Entweder der Schreiber des Evangeliums nach Markus meinte das ‚jüdische Geschlecht‘ oder ‚das menschliche Geschlecht‘. Demnach will Jesus entweder sagen, dass dann, wenn die Endzeit anbrechen wird, entweder das jüdische (Version A) oder das menschliche Geschlecht (Version B) noch existieren werden. Sollte eine dieser beiden Deutungen zutreffen, dann wäre das Jesus-Wort gerettet.“

Ihre Kritik an solchen Versuchen, einen Irrtum Jesu über den Zeitpunkt der Apokalypse auszuschließen, kann ich nur unterstreichen. Zwar kann das griechische Wort genea (wörtlich = „Geburt“) tatsächlich beides bedeuten: „Generation“ (die Menschen, die zu einer bestimmten Zeit leben) oder als auch „Geschlecht“ (also die Nachkommenschaft etwa Adams oder Abrahams im Sinne von „Menschheit“ oder „Israel“); aber welchen Sinn sollte es machen, wenn Jesus die Menschen seiner Zeit mit dem Hinweis darauf trösten wollte, dass spätestens mit dem Untergang des Volkes Israel oder der ganzen Menschheit in einer fernen Zukunft der Menschensohn kommen werde? Der Tonfall des Satzes legt ja gerade nahe, dass es nicht mehr so lange dauern wird.

Allerdings ist zu bedenken, dass der Evangelist Markus unmittelbar nach dem eben zitierten Wort Jesu ein anderes ergänzt, das jede Berechnung über die Zeit der Apokalypse ausschließt (Markus 13,32-33):

Von jenem Tage aber oder der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wachet! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist.

Damit räumt Jesus nach Markus nicht nur ein, dass auch er als Mensch sich über den Zeitpunkt des Anbrechens der Herrschaft Gottes irren kann. Auch die Spekulationen Timothy Webers stehen diesen Versen zufolge im Widerspruch zu seiner eigenen Frömmigkeit, denn er tut ja letztlich nichts anderes, als Berechnungen über die Zeit der Apokalypse anzustellen.

Herausfordernd sind für mich Ihre abschließenden Fragen zu diesem Kapitel (S. 25):

„Bleibt eine Frage: War der historische Jesus vom unmittelbar bevorstehenden Ende der Welt überzeugt? Sind die Worte über die Apokalypse echt? Hat Jesus wirklich gesagt, was ihm unterstellt wird? Oder wurden die teilweise schrecklichen Zukunftsbilder von den ersten Missionaren der sehr frühen, jungen christlichen Kirche als Argument für einen Beitritt zur Gemeinschaft erfunden? Wollte man Anhänger mit ‚Zuckerbrot und Peitsche‘ werben nach dem Motto: ‚Schließe dich unserer Gemeinschaft an, dann stehst du auf der richtigen Seite, wenn die Apokalypse Angst und Schrecken unter den Menschen verbreitet.‘“

Wie ich bereits sagte, können wir nicht sagen, ob der historische Jesus tatsächlich vom baldigen Ende der Welt überzeugt war – genauer gesagt: Ob er glaubte, dass die Unrechtsherrschaft des Römischen Weltreichs schon innerhalb einer Generation durch die Friedensherrschaft des Menschensohns abgelöst werden würde.

Vermutlich kannte der Evangelist Markus aber Worte, die die junge Christenheit auf Jesus zurückführten und die vom baldigen Kommen des Menschensohnes handelten. Da er diesen Worten aber das andere Jesuswort vom geheimen Zeitpunkt der Wiederkunft zur Seite stellte, scheint er (der sein Evangelium unter dem Eindruck des Jüdischen Krieges schrieb, der zur Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahr 70 n. Chr. führte) recht realistisch die Hoffnung auf ein sehr rasches Wiederkommen Jesu nicht mehr unbedingt zu teilen.

Keineswegs darf man aber bereits Markus eine Angstmacherei im Dienste der Nötigung zum christlichen Glauben vorwerfen, wie sie später im Christentum immer wieder einmal um sich gegriffen hat und die entschieden abzulehnen ist.

Im Blick auf solche Versuche, die Bibel wortwörtlich zu nehmen und zugleich im Sinne ideologischer Propaganda umzuinterpretieren, schreiben Sie mit Recht (S. 25):

„Man tut Jesus keinen Gefallen, wenn man seine apokalyptischen Visionen durch falsche Übersetzungen zu retten versucht.“

Trotzdem behalten die apokalyptischen Bilder der Bibel ihren Sinn, wenn man sie einerseits als mahnenden Hinweis auf verhängnisvolle von Menschen herbeigeführte Katastrophen versteht und andererseits selbst in Katastrophen den barmherzigen Gott insofern am Werk sieht, dass er diejenigen nicht allein lässt, die nicht aufhören, menschlich zu denken, zu fühlen und zu handeln.

↑ Die „Armen im Geist“ – ganz und gar durch Armut gezeichnet!

Zum (S. 25) Stichwort A wie arm fragen Sie sich, auf welche Art von Armut Jesus sich in seiner ersten Seligpreisung bezieht. Ist es materielle Armut, also Mangel an Geld und Besitztümern? Oder meint Jesus geistige Armut im Sinne von Dummheit? Oder werden, „wie häufig übersetzt wird, die geistlich Armen … mit dem ‚Himmelreich‘ belohnt?“ Sie wollen dieses Problem durch einen „Blick in die erhaltene ursprünglichere Fassung, also die in Aramäisch, der Sprache Jesu“ lösen und behaupten (S. 25f.),

„Jesus hat das Wort ‚rokha‘ benutzt: ‚Selig sind die, die arm an Hochmut sind, ihnen gehört das Himmelreich.‘ Es sind also weder die Dummen noch die geistlich (theologisch?) Armen, die in den Himmel kommen, sondern die Bescheidenen, die Demütigen! Der wirkliche Sinn des Jesus-Wortes geht also durch eine falsche Übertragung, vom ursprünglichen Aramäischen ins Griechische und dann ins Deutsche, verloren.“ (3)

Allerdings verkennen Sie dabei (wie bereits an mehreren Stellen in Ihrem „Lexikon der biblischen Irrtümer“ (4), dass uns ein aramäischer oder hebräischer Urtext des Markusevangeliums gar nicht vorliegt, so dass lediglich Rückschlüsse aus den späteren aramäischen Rückübersetzungen der Bibel aus dem Griechischen gezogen werden können.

Gegen Ihre eigene Auslegung wenden Sie übrigens richtig ein (S. 26), dass in Lukas 6,20 dann doch einfach nur „die Armen“ selig gepriesen werden, und lassen offen, wer „nun in den Himmel“ kommt: „die Demütigen und Bescheidenen“ wie bei Matthäus oder „die Armen, im Gegensatz zu den Reichen“, wie bei Lukas.

Wieder wissen wir tatsächlich nicht, ob und in welchem Sinn der historische Jesus diesen Satz ausgesprochen hat. Sicher ist nur, dass er nicht wie die späteren Christen daran gedacht hat, dass die von ihm selig Gepriesenen in dem Sinne „in den Himmel kommen“, dass sie nach ihrem Tode ein besseres Leben im Jenseits erhalten. Das Himmelreich, besser übersetzt: das Königtum Gottes, ist für Jesus und seine Zeitgenossen ein Leben auf dieser Erde unter der befreienden und gerechten Herrschaft Gottes. Im Abschnitt zu A wie Apokalypse haben Sie ja selbst darauf hingewiesen, dass Jesus vermutlich den Anbruch dieser Herrschaft schon in naher Zukunft erwartet hat.

Was meint aber nun Jesus nach den Evangelisten Lukas bzw. Matthäus mit der Seligpreisung der Armen?

Indem Lukas die Worte tō pneumati (= „des Geistes“, „im Geist“) weglässt, betont er die politische Dimension des Königtums Gottes, die den materiell Armen zukommen lässt, was sie brauchen.

Sinn macht aber auch die Version des Matthäus mit den „geistlich Armen“, indem Jesus die Glückseligkeit gerade den Menschen zusagt, die mit dem Glauben Schwierigkeiten haben, weil Glaube immer ein geschenkter Glaube ist. Die aramäische Version „arm an Hochmut“ könnte man als freie Übertragung dieser Version begreifen.

Lediglich die Übersetzung mit „geistig arm“ im Sinne von Dummheit ist schlicht falsch, da es beim griechischen Wort pneuma nicht um die geistigen Fähigkeiten des Menschen geht, sondern um das Bedeutungsfeld „Wind, Atem, Seele, Spiritualität, göttlicher Geist“.

Ton Veerkamp (5) umschreibt in seiner Übersetzung des Matthäusevangeliums hoi ptōchoi tō pneumati mit den Worten „die, die ganz und gar durch Armut gezeichnet sind“, und weist darauf hin, dass das Wort ptōchos in der griechischen Übersetzung der hebräischen Bibel für die Worte ˁANI = „gebeugt“ oder DaL = „verarmt, landlos“ verwendet wird: (6)

„Jes 57,15 sagt, daß der Gott Israels, der Erhabene und Heilige, bei den Zertretenen und bei den Geisterniedrigten wohnt …, also bei Menschen, die in ihrer Totalität erniedrigt, ganz und gar durch Erniedrigung (bzw. durch Armut) gezeichnet sind.“

Wenn wir uns vor Augen führen, dass Matthäus in seinem Evangelium sehr häufig Worte aus der jüdischen Bibel ins Gedächtnis ruft, kann auf diese Weise am besten erklärt werden, warum er anders als Lukas von den „im Geist“ Armen spricht – nämlich gerade nicht, um den politisch/sozialen Hintergrund des Jesuswortes abzuschwächen, sondern ihn (für diejenigen, die zwischen den Zeilen zu lesen verstehen) noch deutlicher zu betonen.

↑ Astrologische Berater bringen Jesus königlichen Tribut

Zu (S. 26) A wie Astrologie weisen Sie wie bereits in Ihrem „Lexikon der biblischen Irrtümer“ (7) darauf hin, dass die Angaben des Evangelisten Matthäus (2,2) über die aus dem Osten kommenden Magier einen „offensichtlichen Fehler“ enthalten. Da „für die Astrologen im persischen Raum … das Heilige Land im Westen“ lag, können sie „einen Stern über dem ‚Heiligen Land‘ … nur im Westen, nicht aber im Osten gesehen haben.“

Die nahe liegende Erklärung (S. 27), dass die Astrologen sich darauf beziehen, dass sie selbst sich „zum Zeitpunkt ihrer Beobachtung“ im Osten aufgehalten haben, tun Sie als „fadenscheinig“ ab, da man bei „der Beschreibung eines Sterns … nicht den Platz des Beobachters, sondern den Platz des Sterns am Himmel“ nennt. Aber da Matthäus selbst kein Astrologe ist und auch keine genaueren Angaben über den Platz des Sterns am Himmel macht, außer dass er irgendwann (Matthäus 2,9) „über dem Ort stand, wo das Kindlein war“, ist diese Argumentation nicht unbedingt stichhaltig.

Dann aber besinnen Sie sich neu und kommen bei einem Blick in den griechischen Text darauf, dass nicht Matthäus sich geirrt hat, sondern seine Übersetzer. Denn der Ausdruck en anatolē (nicht „en anatola“, wie Sie schreiben) sei „ein Fachausdruck aus der Astrologie“ und bedeute „korrekt übersetzt“:

„‚Wir haben einen Stern im (heliakischen) Aufgang gesehen.‘ Das bedeutet: Die Beobachtung erfolgte kurz vor Sonnenaufgang. Dieses unscheinbare Detail, das einem Irrtum des Übersetzers zum Opfer fiel, belegt: Es geht bei dem Bibelvers tatsächlich um Astrologisches.“

Inzwischen scheint sich die neue Lutherbibel von 2017 mit ihrer Übersetzung „Wir haben seinen Stern aufgehen sehen“ in einer ähnlichen Richtung bewegt zu haben wie Sie.

Dann wiederholen Sie Ihre Behauptung aus dem „Lexikon der biblischen Irrtümer“:

„Einzelne Sterne sind allerdings für Astrologen völlig uninteressant. Wenn ein Geschehnis am Himmel persische ‚magoi‘ ins ‚Heilige Land‘ lockte, dann kann es sich nur um eine Planetenkonstellation gehandelt haben.“

Der Nicht-Astrologe Matthäus hat sich offensichtlich nicht dafür interessiert, ob der „Stern“ der Magier nun ein einzelner Stern, ein Komet oder eine Planetenkonjunktion gewesen sein mochte; an anderer Stelle habe ich schon darauf hingewiesen, dass es auch einen Gelehrten gibt, der den Stern von Bethlehem als eine Supernova identifiziert und mit ihrer Hilfe die Geburt Jesu genau zu datieren beansprucht (8). Wahrscheinlicher ist aber, dass Matthäus lediglich ihm bekannte Erzählungen von Himmelserscheinungen aufgreift, um mit ihrer Hilfe die Geburt des Messias Jesus von Anfang an in einen weltweiten Zusammenhang einzubetten.

Dass (S. 28) viele Bibelübersetzungen in Matthäus 2,2 die Magier nach dem „neugeborenen“ König der Juden fragen lassen, stilisieren Sie insofern zu einem Irrtum hoch, als Jesus zum Zeitpunkt der Ankunft der Magier nach Matthäus 2,9.11 durchaus schon ein paidion, also ein Kleinkind, ist, während er in Lukas 2,12 als brephos = Säugling bezeichnet wird (9). Das finde ich reichlich spitzfindig, zumal ja auf der Erzählebene des Matthäusevangeliums die Reise der Magier einige Zeit in Anspruch genommen haben muss und Herodes alle unter zweijährigen Knaben töten lässt. Den genauen Zeitpunkt der Geburt kann man daher aus den Angaben des Matthäus ohnehin auf keine Weise herauslesen.

Richtig ist, dass bei Matthäus einfach ho techtheis basileus steht, aber im Deutschen kann man das nicht gut einfach mit „der geborene König“ übersetzen. Die Elberfelder Bibel von 2006 löst das Problem mit der Umschreibung: „Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist?“ Aber auch, wenn „neugeborener König“ übersetzt wird, kann jeder Leser aus dem Zusammenhang schließen, dass das Kind nicht gerade erst ein paar Tage alt ist.

Schließlich fragen Sie sich (S. 29), warum die Magier des Matthäusevangeliums in der späteren „Überlieferung zu drei ‚Königen‘“ wurden:

„Geschah dies bewusst, um die anrüchige Astrologie aus der ‚Heiligen Schrift‘ zu tilgen? Oder wollte man die Bedeutung Jesu schon als Kind besonders unterstreichen? Stilisierte man Jesus zum bedeutsamen Messias hoch, der schon bald nach der Geburt von Königen angebetet wurde?“

Die in Ihren Fragen enthaltene abwertende Tendenz lässt sich weder klar bestätigen noch widerlegen. Es mag sein, dass man in der späteren Kirche lieber von Königen als von Magiern oder Astrologen sprach, da Zauberei und Astrologie ja bereits im Alten Testament als Widerspruch zum Glauben an den Einen Gott verurteilt wurde.

Es mag aber auch sein, dass bereits Matthäus in seiner Erzählung von den wahrhaft königlichen Geschenken (2,11) an die Worte aus Psalm 72,10-12 denkt, wo es heißt:

Die Könige von Tarsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen, die Könige aus Saba und Seba sollen Gaben senden. Alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat.

Ob man in diesem Zusammenhang von einer Hochstilisierung Jesu zum Messias reden sollte? Sicherlich verstand Matthäus Jesus als Messias. Ton Veerkamp spricht in seiner Übersetzung des Matthäusevangeliums (10) sogar davon, dass „astrologische Berater … der Könige in Mesopotamien … dem messianischen König den Tribut [bringen], auf den er Anspruch hatte“. So pointiert versteht Matthäus vermutlich wirklich die dōra der Magier und nicht einfach als „Geburtstagsgeschenke“. Aber es handelt sich um einen König, der für die Armen und Elenden Partei ergreift, und Matthäus weiß natürlich schon am Beginn seines Evangeliums, dass ein König, der mit einem solchen Ziel im Römischen Weltreich geboren wird, keine Chance hat, buchstäblich von den real existierenden Königreichen Tribut einzufordern. Ihm geht es um einen Messias, der leiden und sterben wird, indem er für das Königtum Gottes – also für die Herrschaft seiner Tora der Freiheit und Gerechtigkeit für alle Menschen – eintritt.

↑ Faszinierende Vielfalt von Bildern der Himmelfahrt Jesu

Unter dem Stichwort (S. 29) A wie Auferstehung beschäftigen Sie sich ausführlich mit der Frage, wann und wo genau nach Jesu Auferstehung seine Himmelfahrt stattfand. Denn darüber gibt es nicht nur bei den verschiedenen Evangelisten unterschiedliche Angaben, sondern sogar bei ein und demselben Autoren Lukas gleich zwei sehr verschiedene Erzähl-Versionen. Offenbar finden die biblischen Autoren die von Ihnen kritisierten Zeit- und Ortsangaben ausgesprochen unwichtig; sie interessieren sich nur für die Frage, was denn die Himmelfahrt für den Glauben bedeutet.

Wieder einmal reiten Sie also auf der Ebene der historischen Tatsachen auf offensichtlichen Widersprüchen herum und stellen schließlich fest (S. 31):

„Die Zeugenaussagen sind nach heutigem Verständnis alles andere als verlässlich. Einig sind sie sich nur darüber, dass Jesus im Himmel entschwand, nicht aber darin, wann und wo das geschah.“

Genau so ist es – wenn man missversteht, um welche Art von „Zeugenschaft“ es hier geht. Die Evangelisten sind Glaubenszeugen, nicht Augenzeugen für ein Gerichtsverfahren oder eine historische Reportage. Selbst das einzige, worin sich die Evangelisten Ihrer Ansicht nach einig sind, bleibt auf der Ebene der Tatsachen letztlich unerklärbar: Wo ist denn dieser Himmel, in dem Jesus entschwand? Der Weltraum? Das Jenseits? Es ist bildhafte Redeweise, die hier für Glaubenswahrheiten verwendet wird.

Im Gegensatz zu Ihnen bin ich fasziniert von der Vielfalt an Perspektiven, unter denen die Evangelisten so unterschiedlich davon erzählen, dass das demütigende Ende Jesu am Kreuz in ihren Augen – Augen, die ihnen im Vertrauen auf den Gott Israels und seinen Messias Jesus geöffnet wurden – dann eben doch kein Scheitern war. Der erste, der unter dem Eindruck der verheerenden Zerstörung Jerusalems um das Jahr 70. n. Chr. eine Erzählung von Kreuz und Auferstehung Jesu schrieb, war Markus. Er weiß noch nichts von Himmelfahrt, schickt seine Leser zurück nach Galiläa, um die verstörenden Erfahrungen des Jüdischen Krieges im Nachsinnen über die Worte und Taten des Messias zu verarbeiten und aus ihnen (wenn überhaupt!) neue Hoffnung zu gewinnen.

Lukas kennt das abrupte Ende des Markusevangeliums in Markus 16,1-8. Es erscheint ihm wohl unbefriedigend. Ob ihm weitere Erzählungen von Wegbegleitern Jesu als „Augenzeugenberichte“ zur Verfügung stehen, ist nicht zu klären. Was er ergänzend erzählt, hat einen jeweils unterschiedlich akzentuierten Sinn.

In Lukas 24 geht es um die Deutung von Tod und Auferstehung Jesu aus den Heiligen Schriften und um das Bleiben der zurückbleibenden Jünger in Jerusalem, wo sie für die Sendung zu den Völkern Kraft aus der Höhe empfangen sollen.

In der Apostelgeschichte greift Lukas alle diese Gesichtspunkte auf, fügt aber weitere Einzelheiten hinzu:

- 40 Tage Wartezeit (vielleicht als Erinnerung an die 40jährige Wüstenwanderung Israels),

- die Gleichsetzung der Kraft aus der Höhe mit dem Heiligen Geist in Überbietung der Johannestaufe,

- die Einschränkung des Wissens über Zeit und Stunde des Kommens des Reiches Gottes (die bei den anderen Synoptikern – Markus 13,32 und Matthäus 24,36 – schon im Zusammenhang der apokalyptischen Rede Jesu erwähnt wird),

- die Nennung des Ortes (Obergemach), wo sich die Jünger wartend und betend aufhalten,

- die Nachwahl des Matthias für den Verräter Judas, durch die die volle Zwölfzahl der Apostel, die an die zwölf Stämme Israels erinnert, wiederhergestellt wird.

Es würde zu weit führen, hier alles aufzuzählen, worauf Lukas damit anspielt und woran er erinnert. Wie die anderen neutestamentlichen Autoren bettet er von seinem Glauben an den Messias Jesus her alles, was er von Glaubenszeugen über Jesus und seine Nachfolger erfahren hat, in die überlieferte Glaubenswelt der jüdischen Bibel ein.

↑ Der Auferstehungsglaube ist nur in Bildern auszudrücken

Am Ende des Abschnitt über A wie Auferstehung kommen Sie dann doch noch (S. 32) auf die Auferstehung selbst zu sprechen und zitieren zwei Theologen, die völlig entgegengesetzte Auffassungen darüber vertreten, ob die Auferstehung Jesu ein historisches Ereignis war.

Ob es überhaupt stimmt, dass Heinz Zahrnt die Auferstehung als historisch nachweisbares Faktum versteht, lasse ich einmal dahingestellt sein; für die Art, wie er an die Auferstehung glaubt und was sie für ihn bedeutet, scheinen Sie sich ohnehin nicht zu interessieren.

Gerd Lüdemann auf der anderen Seite gefällt sich gerne darin, mit Hilfe der historischen Bibelkritik sämtliche christlichen Dogmen ins Lächerliche zu ziehen; er hat sich längst vom christlichen Glauben verabschiedet (11).

Dabei kann ich ihm von der Faktenlage her durchaus insofern zustimmen, dass es keine Auferstehung „im wörtlichen Sinne“ gegeben hat, sondern „der Leichnam Jesu … jedenfalls nicht entwichen, sondern verwest“ ist.

Aber seine Schlussfolgerung (S. 33), dass Jesu Auferstehung demzufolge „nur ein frommer Wunsch war“, teile ich dennoch nicht, weil das Vertrauen auf den Auferstandenen in den ersten Christen auf eine Art und Weise gewachsen ist, die mit den Mitteln von Beweis oder Falsifikation nicht zu erfassen ist. Tatsache ist, dass sich ihr Glaube an die Auferstehung ihres Herrn und Messias Jesus als so mächtig und tragfähig erwiesen hat, dass sie eine beeindruckende Solidaritätsgemeinschaft aufbauen und harte Verfolgungen durchstehen konnten. Natürlich ist das nur für den Glaubenden ein Erweis der Wahrheit des Glaubens; beweisen kann man in Sachen religiöser Wahrheit nichts.

Für mich steht jedenfalls fest, dass man von allen Wahrheiten des Glaubens nur in Bildern bzw. in der Form des Mythos reden kann; das ist ein weiterer Grund für die Vielfalt der Ausdrucksweisen über alle entscheidenden Stationen im Leben, Wirken, Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu.

Abschließend fragen Sie zum

„Themenkomplex ‚Auferstehung und Irrtum‘ …[:] Wo irrt die Bibel? Sie bietet Widersprüche. Wenn die eine Aussage richtig ist, muss die dazu widersprüchliche irrig sein. Wo irren die Theologen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, der Wahrheit der ‚Heiligen Schrift‘ auf den Grund zu gehen? Wo beginnt ‚Wissen‘ und wo endet ‚Glaube‘?“

Damit unterstellen Sie wieder, dass es hier um „richtig-falsch“-Widersprüche auf der Ebene historischer Geschehnisse gehe. Aber auf dieser Ebene kann die Frage nach der Wahrheit nur zu absurden Antworten führen. Im Grunde muss die Frage eher umgekehrt gestellt werden: „Wo endet Wissen und wo beginnt Glaube?“, bzw. genauer: Wo bleibt unser historisches Wissen notwendigerweise begrenzt? und: Woraus, was viel wichtiger ist, gewinnt unser Glaube seinen Sinn und seine Kraft?

↑ Jesus forderte nicht wirklich, sich ein Auge auszureißen

Was Sie (S. 33ff.) unter dem Stichwort A wie Auge ausreißen zu bildlich gemeinten Ausdrucksweisen Jesu ausführen, kann ich zur Lektüre nur empfehlen. Ihrem Fazit ist zuzustimmen (S. 35):

„Jesus forderte also nicht dazu auf, sich ‚böse Augen‘ auszureißen, sondern negative Verhaltensweisen aufzugeben.“

↑ War Jesus hässlich? Niemand weiß, wie er aussah!

Zum (S. 35) Stichwort A wie Aussehen fragen Sie sich ausführlich, wie Jesus wohl ausgesehen haben mag, obwohl Sie wissen, dass das Neue Testament „so gut wie keine Aussagen über das Aussehen Jesu“ enthält. Nur im Johannesevangelium (8,57) finden Sie

„eine vage Altersangabe: ‚Du bist noch keine 50 Jahre alt …‘, sagen einige Juden im Gespräch mit Jesus.“

An anderer Stelle meinen Sie über das Neue Testament (S. 37):

„Wir erfahren nur, dass ihn jüdische Kritiker einmal für einen Mann in den Dreißigern hielten.“

Damit irren Sie allerdings; eine solche Altersangabe stammt nicht von jüdischen Kritikern, sondern vom Evangelisten Lukas (3,23):

Und Jesus war, als er auftrat, etwa dreißig Jahre alt…

Spekulationen darüber, ob Jesus hässlich war, müssen schon daran scheitern, dass jedes Urteil über Schönheit oder Hässlichkeit im Auge des Betrachters liegt. Im Neuen Testament wird nur zwei Mal ein Mensch als „schön“ beschrieben, und auch das nur in zwei Zitaten aus 2. Mose 2,2, wo der neugeborene Mose als „schön“ bezeichnet wird (Apostelgeschichte 7,20 und Hebräer 11,23). Im Alten Testament werden vor allem Frauen „schön“ genannt, aber auch (1. Mose 39,6 / 1. Samuel 9,2 / 16,12.18 / 17,42 / 2. Samuel 14,25) die Männer Josef, Saul, David und Absalom. Als Leitmotiv zum Umgang mit Schönheit und Hässlichkeit mag ein Wort aus Sirach 11,2 gedient haben:

Du sollst niemand rühmen um seiner Schönheit willen noch jemand verachten, weil er hässlich aussieht.

Warum der Kirchenlehrer Tertullian Jesu Hässlichkeit erwogen haben mag, beantworten Sie selbst völlig korrekt (S. 37): Er bezieht nämlich die Prophezeiung in Jesaja 52,14 auf Jesus, in der davon die Rede ist, dass die Gestalt des so genannten Gottesknechts „hässlicher war als die anderer Leute“. Das mag insofern Sinn machen, als der Gottesknecht bei Jesaja nicht von Natur aus hässlich ist, sondern durch Leiden oder Folter entstellt wurde; und genau eine solche Entstellung seiner natürlichen Unversehrtheit kann man auch bei Jesus annehmen, der an seinem Todestag mit Geißeln, Dornenkrone und Kreuz grausam gefoltert wurde. In diesem Zusammenhang schreiben Sie mit Recht über Tertullian:

„Wie hässlich auch Jesus gewesen sein mag, er wird immer sein Christus bleiben. … Er glaubt an den rettenden Messias, wie hässlich er auch körperlich gewesen sein mag.“

Das ist insofern richtig, als Rettung und Hilfe hängen nicht von äußerer Schönheit abhängen. Allerdings erfahren wir auch durch Tertullian rein gar nichts über das tatsächliche Aussehen von Jesus – und ebenso wenig aus allen späteren Bildern, die man sich von Jesus gemacht hat.

Auch eine abschließende Frage beantworten Sie genau in meinem Sinne (S. 40):

„Warum aber schweigen die Evangelien über Jesu Aussehen? Vermutlich weil es ihnen nicht wichtig war. Der Mensch Jesus in seinem äußeren Erscheinungsbild interessierte nicht. Von Bedeutung war nur Jesu Botschaft. Sie sollte im Zentrum stehen. Nichts sollte von ihr ablenken.“

↑ Bergpredigt oder Feldrede: Jesu Lehre in der Autorität des Mose

Zum (S. 40) Stichwort B wie Bergpredigt stellen Sie die Frage: „Wo fand die so genannte Bergpredigt statt?“ Nach Matthäus natürlich auf einem Berg – aber (S. 41) bei Lukas findet sie „im ebenen Flachland“ statt. Und wieder meinen Sie:

„Einer der beiden Evangelisten muss sich irren. Wer mag es sein? Das lässt sich nicht mehr feststellen!“

In diesem kurzen Abschnitt irren aber wieder einmal Sie in mehrfacher Hinsicht.

Zunächst einmal hat Jesus weder die so genannte „Bergpredigt“ in Matthäus 6-7 noch die so genannte „Feldrede“ in Lukas 6,17-49 in genau dieser Form gehalten. Beide Reden sind vielmehr Zusammenstellungen einzelner Worte Jesu, die zuvor getrennt voneinander – mündlich oder schriftlich – überliefert worden waren. Insofern baut die Fassung des Lukas auch nicht unbedingt als eine „komprimierte Fassung, so wie es heute gekürzte Versionen von dickleibigen Romanen bei ‚Reader‘s Digest‘ gibt“, auf Matthäus auf, sondern Lukas mag schlicht und einfach weniger aus der beiden vorliegenden Überlieferung ausgewählt haben.

Es gibt also gar keine zwei Bergpredigten. Die Frage ist allerdings, warum die beiden Evangelisten ihre jeweils unterschiedlich zusammengestellte Jesusrede an verschiedenen Orten stattfinden lassen. Zur Absicht des Matthäus haben Sie folgende Idee:

„Bei Matthäus sah sich Jesus anscheinend von den zahlreichen Anhängern, die seinen Worten lauschen wollten, zu sehr bedrängt. Er zog sich auf die Anhöhe eines Berges zurück, um von dort zu den Menschen zu sprechen.“

Im Matthäusevangelium spielt allerdings die Bedrängung Jesu durch eine Menschenmenge nirgends eine Rolle, weder an dieser noch an anderen Stellen, während umgekehrt gerade bei Lukas (5,1; 8,42.45; 11,29) oder auch bei Markus (3,9; 5,24.31) mehrfach davon die Rede ist. Nach Lukas 5,1-3 lehrt Jesus die Menge daher einmal von einem Boot aus.

Dass sich Jesus nach Matthäus auf einem Berg hinsetzt und lehrt, hat einen anderen Grund. Immer wieder bezieht gerade dieser Evangelist ja alles, was mit Jesus geschieht und was er sagt und tut, auf die jüdische Bibel zurück. Er will ausdrücken: In der gleichen Weise, wie Mose auf dem Berg Sinai die Gebote Gottes bekam, die in die Freiheit führen, so legt Jesus diese Worte nun in einer neuen Situation mit der gleichen Autorität wie Mose aus.

Interessant ist, dass auch Lukas durchaus um die Symbolhaftigkeit des Gottesberges weiß. Indem er (Lukas 6,12) vom Gebet Jesu auf einem Berg erzählt, erinnert er ebenfalls an den Aufenthalt des Mose auf dem Sinai und dessen Gespräch mit Gott. Aber Lukas scheint gedacht zu haben: So wie Mose dem Volk Israel ja nicht oben auf dem Berg Sinai die Zehn Gebote gegeben hat, so muss auch Jesus in die Ebene heruntersteigen, um den Mühseligen und Beladenen die Barmherzigkeit des Vaters nahezubringen. Dass Lukas Jesus (Lukas 6,17) „auf einen ebenen Ort“ treten lässt, um Menschen zu heilen und seine Rede zu halten, habe ich in einem Gottesdienst auch einmal mit dem Gedanken verbunden, dass Gott nach Jesaja 42,16 „das Höckerige zur Ebene macht“.

↑ Zur Symbolik der Zwölfzahl und einiger Namen der Jünger Jesu

Zum Thema (S. 42) B wie Berufung regen Sie sich über Irrtümer und Ungereimtheiten auf, weil alle vier Evangelien von der Berufung der Jünger Jesu auf sehr unterschiedliche Weise berichten. Aber was sollen sie machen, wenn sie über die Fakten der Jüngerberufung einfach nichts Genaues wissen? Aus der Rückschau entwerfen sie verschiedene Szenarien über die Art und Weise, wie sie sich die Berufung von Jüngern vorstellen. Ob sie dabei auch auf die eine oder andere mündliche Überlieferung zurückgreifen, ist nicht auszuschließen. Aber was historisch tatsächlich passiert ist, lässt sich nicht genau rekonstruieren.

Worum geht es den Evangelisten? Sie stellen ihren Lesern Bilder vor Augen, in denen sie möglicherweise ihre eigene Art wiederfinden, in der sie selber zur Nachfolge Jesu gekommen sind. Der eine fühlt sich von Jesus angesprochen – und folgt seinem Ruf. Der andere macht mit Jesus wunderbare Erfahrungen, fühlt sich dadurch innerlich verwandelt („von nun an wirst du Menschen fangen“), und folgt ihm deswegen nach. Der dritte hat bereits zu einem Kreis wie dem der Johannesjünger gehört und kommt dadurch in Kontakt mit der Gemeinde Jesu.

Auch die widersprüchliche Namensgebung für die zwölf Jünger in den verschiedenen Evangelien, auf die Sie auf S. 43ff. hinweisen, hat weniger mit historischen Irrtümern zu tun als damit, dass alle Evangelisten von einer symbolischen Zwölfzahl der Apostel ausgehen, die damit zusammenhängt, dass sie Jesus als Messias für das ganze Israel der zwölf Stämme bekennen. Von daher ist es höchst unwahrscheinlich, dass es historisch tatsächlich überhaupt diese klar abgegrenzte Zahl von Hauptjüngern gegeben hat.

Bezeichnend dafür ist, dass Johannes „die Zwölf“ nur als Sammelbegriff kennt (Joh. 6,67.79f. und 20,24), ohne dass er jemals alle Namen aus den Synoptikern aufzählt. Stattdessen nennt er auch andere Namen (Johannes 1,45-50) wie Nathanael oder (Johannes 13,23; 19,26; 20,2; 21,7.20) den „Jünger, den Jesus liebte“

Auch die Synoptiker Markus, Matthäus und Lukas überliefern uns daher verständlicherweise keine genau identische Apostelliste. Manchmal vermitteln gerade die Unterschiede der angegebenen Namen einen spannenden Einblick in das Denken des jeweiligen Evangelisten, nämlich dort, wo es um symbolische Bedeutungen geht, die sich manchmal nur demjenigen erschließen, der über hebräische oder aramäische Sprachkenntnisse verfügt (12).

Wenn etwa (Markus 2,13-14) Jesus unmittelbar, nachdem er das Volk gelehrt hat, einen „Levi, den Sohn des Alphaios, am Zoll sitzen sieht“ und in seine Nachfolge ruft, dann klingt für Sprachkenner im Wort „Alphaios“ das hebräische ˀALaPh an, welches je nach seiner grammatikalischen Form „lernen“ oder „lehren“ bedeuten kann. Dazu schreibt der Theologe Andreas Bedenbender (13):

„Zuständig für die Lehre in Israel waren aber vor allem die Leviten. Somit trägt die Angabe ‚Sohn des Alphaios‘ zur subtilen Ironie der Darstellung bei: Jesus hat eben noch die Menge gelehrt und muß nun einen an sich zum Lehren prädestinierten Levi, der nur leider völlig von seinem Weg abgekommen ist, zur Sache rufen.“

Dass der Evangelist Matthäus (9,9) aus diesem Alphäus-Sohn Levi einen Menschen macht, „der Matthaios genannt wurde“, bestätigt Bedenbenders Argumentation, denn in diesem Namen klingt das griechische Wort mathētēs = „Schüler“ an, und das dem zu Grunde liegende Wort manthanein = „lernen“ war zur griechischen Übersetzung von ˀALaPh = „lernen“ verwendet worden (so in Sprüche 22,25). Dazu weiter Bedenbender auf derselben Seite:

„Darum übertrug er die Anspielung in die griechische Sprache und wertete sie zugleich auf. Bei ihm geht es nicht um das Lehramt der Leviten, sondern um die Möglichkeit eines jeden Menschen, zum ‚Lehrling‘, zum Jünger Jesu zu werden. So schließt sein Text ja auch mit der Aufforderung Jesu, alle Völker zu solchen ‚Lehrlingen‘ zu machen (mathēteusate panta ta ethnē; 28,19). … [So gilt für den Evangelisten Matthäus,] daß noch im letzten römischen Zöllner ein potentieller Jünger zu sehen ist – im Matthaios ein mathētēs.“

So gesehen hat der Autor des Matthäusevangeliums vielleicht sogar ganz bewusst sein Werk unter dem symbolischen Namen dieses mathētēs Matthaios verbreitet, eines beispielhaft „belehrten Jüngers“, der durch Jesus vom Abweg einer Existenz als Zöllner in seine Nachfolge gerufen worden war.

Andreas Bedenbender (14) erklärt auch die Veränderung, „die Lukas in der Liste der zwölf Apostel vornahm“, indem er „den Apostel Thaddaios … in Lk. 6,16 und noch einmal in Apg 1,13 durch einen ‚Judas, Sohn des Jakobus‘“ ersetzt. So schwächt er die antijüdische Tendenz der von ihm aufgegriffenen Tradition ab, in der Judas (15) Iskariot als „Inbegriff des jüdischen Volkes … seinen Herrn verrät“:

„Auch wenn der Verräter ein Judas (Jude?) gewesen sein mag; der ‚wahre Jakob‘ bzw. der wahre Jakobssohn Judas war er eben nicht.“

↑ Jesu paradoxes Lob eines betrügerischen Verwalters

Unter dem Stichwort (S. 45) B wie Betrug reagieren Sie empört über ein Gleichnis (Lukas 16,1-13), in dem Jesus einen betrügerischen Verwalter lobt (16,8), „weil er klug gehandelt hatte“.

Um dieses Problem aus der Welt zu schaffen (S. 47) nehmen Sie an, es habe von dem Werk des Evangelisten Lukas eine Urfassung „in aramäischer oder hebräischer Sprache“ gegeben, da „die Juden zu Jesu Lebzeiten … nicht Griechisch, sondern das dem Hebräischen nah verwandte Aramäisch“ sprachen. Sie meinen,

„dass es Mitschriften der wichtigsten Worte Jesu gab. Schließlich wollten die, die ihn leibhaftig erleben durften, seine Worte mit anderen teilen, die Jesus allenfalls vom Hörensagen kannten. … Mitschriften entstanden, zirkulierten. Solchen Quellen [Lukas 1,1-4] will der Verfasser des Evangeliums nachgegangen sein, um sie zu prüfen und dann in eigener Version schriftlich festzuhalten.“

Aber solche aramäischen Mitschriften der Worte Jesu sind durch nichts belegt. Lukas bezieht sich auf Texte wie das (griechische) Markus- oder Matthäusevangelium und auf Sammlungen von zunächst mündlich weitergegebenen Worten Jesu – ursprünglich sicher in aramäischer Sprache, aber irgendwann ins Griechische übersetzt, lange vor der Niederschrift seines Evangeliums.

Wie dem auch sei: Sie ziehen von der ursprünglich aramäischen Sprache Jesu her den Schluss, dass Jesus in Wirklichkeit gar nicht den Betrüger gelobt hat. Dieser Eindruck sei nur durch eine falsche Übesetzung aus dem Aramäischen oder Hebräischen ins Griechische entstanden. Denn das hebräische Wort BaRaKh = „segnen“, „loben“ ist gelegentlich auch mit „verfluchen“ zu übersetzen und das Wort ˁARUM hat nicht nur die Bedeutung „klug“, sondern auch „listig“ oder „verschlagen“. Unter Berufung auf „Professor Pinchas Lapide (16), jüdischer Theologe, Religionswissenschaftler und Neutestamentler“ entscheiden Sie sich daher dafür, die Pointe des Gleichnisses auf den Kopf zu stellen, indem Sie Lukas 16,8 folgendermaßen übersetzen:

„Und Jesus verfluchte den ungerechten Verwalter, weil er hinterlistig gehandelt hatte.“

So richtig Ihre Bemerkungen über die beiden hebräischen Wörter sind – für das Gleichnis Jesu ist diese Lösung zu glatt und platt. Sie macht aus der Geschichte eine moralisch allzu korrekte Banalität. Natürlich ist ein Betrüger tadelnswert – was denn sonst? Eine solche Selbstverständlichkeit passt nicht zur provokativen Gleichnisschmiedekunst Jesu. Ja, ich nehme sogar an: Wenn wir Spuren des historischen Jesus suchen, dann finden wir sie am ehesten in solchen anstößigen Stellen seiner Parabeln und Rätselreden (17).

Interessant finde ich in diesem Zusammenhang die Einsichten des Historikers Wilhelm Kaltenstadler (18) über die Zwischenstellung eines Verwalters im römischen Wirtschaftswesen:

„Der Verwalter hat es als Führer schwerer als der Gutsherr. Er steht zwischen dominus und Untergebenen, wird von ‚oben‘ und ‚unten‘ kontrolliert und muss es beiden Seiten rechtmachen.“

Ist es nicht vorstellbar, dass Jesus für einen solchen Verwalter mehr Sympathie aufbringt als für den Großgrundbesitzer, der sich nur selten auf seinen Besitztümern aufhält und von der jüdischen Tora her für ein ungerechtes Wirtschaftssystem steht?

Die Neutestamentlerin Luise Schottroff (19) hat das Gleichnis sozialgeschichtlich ausgelegt und unter vielem anderen darauf hingewiesen (S. 209f.), dass die hier angeführten großen Mengen einzelner Produkte auf einen im Römischen Weltreich bereits üblichen „Warenterminhandel“ hindeuten, bei dem Großhändler von Preisschwankungen profitieren. Dass (S. 210) Rom in urchristlichen Kreisen „als Welthandelszentrum hart kritisiert“ wird, geht auch aus Offenbarung 18 hervor. Gelobt wird der Verwalter von Jesus in paradoxer Weise, weil er innerhalb dieser kapitalistischen Löwenhöhle mit Hilfe schmutzigen Geldes (S. 211)

„– unfreiwillig – eine für christliche Gemeinden gangbare Praxis vormacht: Geld zu benutzen, um Freundschaften aufzubauen – in diesem Leben und im kommenden Leben“.

↑ Wie Matthäus in genialer Weise auf prophetische Texte anspielt

Am Beginn Ihrer Ausführungen (S. 48) zu B wie Blutacker wiederholen Sie Ihre haltlose Unterstellung (20), der Evangelist Matthäus könne „nicht viel über die religiöse Welt der Juden gewusst haben“, da er 27,3 über den Verräter Judas schreibt: „Es reute ihn und er brachte die 30 Silberlinge den Hohen Priestern und Ältesten zurück.“ Sie behaupten nämlich: „Hohepriester gab es aber niemals mehrere, sondern nur einen.“ Aber hier sind Sie es, der sich irrt. Denn archiereis im Plural bedeutet schlicht „Oberpriester“; sie bildeten die Priesteraristokratie, die zum Beispiel auch im Synhedrion, dem Hohen Rat, vertreten war. Das Wort to archiereōs im Singular und mit bestimmtem Artikel dagegen meint hingegen in der Regel den amtierenden Hohenpriester, der das religiöse Oberhaupt der Juden darstellte und als Vorsitzender des Synhedrions auch erheblichen politischen Einfluss ausübte.

Das eigentliche Problem des Bibelabschnitts Matthäus 27,3-10 sehen Sie aber darin, dass der Evangelist den Kauf des Töpferackers mit den 30 Silberlingen des Judas durch die Hohenpriester als Erfüllung eines Wortes des Propheten Jeremia begreift:

„Sie haben die 30 Silberlinge genommen, den Preis für den Verkauften, der geschätzt wurde bei den Israeliten und haben das Geld für den Töpferacker gegeben, wie mir der Herr befohlen hat.“

Dieses Wort steht aber so nirgends im Buch Jeremia. Allenfalls kann man die 30 Silberlinge, die in den Tempel geworfen werden, auf „den Lohn für einen Schäfer“ in Sacharja 11,12-13 beziehen. Hat also Matthäus irrtümlich den falschen Propheten zitiert oder sogar die Prophezeiung frei erfunden?

Mit einer solchen Annahme unterschätzen Sie sowohl die Bibelkenntnis als auch die theologische Genialität des Evangelisten, der es nämlich versteht, durch wenige Andeutungen ganze Landschaften biblischer Texthintergründe aufzurufen, um dem bibelkundigen Leser zwischen den Zeilen weitaus mehr mitzuteilen, als seine oft knappen Formulierungen den unkundigen Leser vermuten lassen (21).

Zunächst einmal geht es beim Propheten Sacharja nicht einfach um einen Schäferlohn. Der dort erwähnte Hirte ist vielmehr ein Führer des Volkes Israel, der seine Beauftragung durch Gott in einer völlig verfahrenen politischen Lage aufgibt, weil die 11,7 als „Schlachtschafe“ bezeichneten Israeliten ihn 11,8 „nicht mehr wollten“.

Die (S. 48f.) „Ähnlichkeiten mit dem Text bei Matthäus“ gehen weiterhin, anders als Sie meinen, durchaus darüber hinaus, dass der Mann „das Geld in den Tempel“ wirft. Er tut es nämlich, weil Gott selbst den Lohn für den von ihm beauftragten Hirten für beleidigend gering hält. Matthäus mag andeuten wollen: Schon im Alten Testament wurde vorausgesehen, dass der Gute Hirte Jesus den Verantwortlichen seines Volkes nur 30 Silberlinge wert sein wird (22). Mit seiner umständlichen Formulierung vom „Schätzpreis für den Eingeschätzten, der eingeschätzt wurde durch einige von den Israeliten“, greift er sogar sehr deutlich die mangelnde Wertschätzung dieses Hirten auf, nicht ohne anzudeuten, dass nicht das ganze Volk Israel, sondern nur einige von ihnen, nämlich die hier als Hohepriester und Älteste bezeichnete Führungsschicht, Jesus so behandeln, als sei er nichts wert.

Damit aber nicht genug der Andeutungen, die Matthäus aus dem Sacharja-Text aufgreift. In den Tempel soll das Silber geworfen werden: zum Einschmelzen im Tempelschatz, für die Kollekte. „Wirf sie dem Schmelzer hin“, übersetzt Luther, wörtlich steht da im Hebräischen: „Wirf sie dem Töpfer hin“.

Dieses Stichwort, das Matthäus mit dem „Acker des Töpfers“ wörtlich aufgreift, dient dem Evangelisten nun dazu, mit Hilfe der Erwähnung Jeremias gleich drei verschiedene Kapitel dieses großen Propheten aufzurufen, mit Hilfe derer er seine Erzählung von der Reue und vom Ende des Judas in die politische Geschichte Israels hineinschreibt. Dabei geht es ihm nicht darum, Voraussagen als wortwörtlich erfüllte Hellseherei zu erweisen. Er will alte Mahnungen und Hoffnungszusagen hörbar werden lassen, die ihre Aktualität auch nach Jahrhunderten nicht verloren haben.

Mit der Erinnerung an den einzigen Kaufvertrag für einen Acker im Alten Testament in Jeremia 32 ruft Matthäus tatsächlich auch das hoffnungsvolle Wort 32,15 ins Gedächtnis:

Man wird wieder Häuser, Äcker und Weinberge kaufen in diesem Lande,

auch wenn es bei diesem Kauf nur um 17, nicht um 30 Silberlinge ging. Aber was soll (S. 49) der „Blutacker des Matthäus“ mit diesem „Symbol der Hoffnung“ zu tun haben? Ganz einfach – bei Matthäus (27,7) soll dieser Blutacker ja als Friedhof für Fremde dienen; die Hohenpriester dienen also ungewollt dem in Matthäus 28,19-20 vom auferstandenen Jesus proklamierten Ziel, dass die Wegweisung Gottes auch den nichtisraelitischen Völkern zu Gute kommen soll. Außerdem mag Matthäus seinen Lesern ans Herz legen wollen: Trotz der Strafen, die Gottes Volk immer wieder treffen, gibt es Hoffnung; Gott gibt sein Volk Israel niemals auf!

Dem in Anm. 21 erwähnten Daniel Meister verdanke ich den Hinweis, dass Matthäus mit seiner Erwähnung des Töpfers sogar noch zwei weitere Jeremia-Stellen aufruft.

Nach Jeremia 18 geht der Prophet in das Haus des Töpfers und empfängt dort von Gott das Wort (V. 6):

Kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer? … Siehe, wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid auch ihr in meiner Hand, Haus Israel.

Und wenn das Volk Gottes nicht bereit ist, umzukehren (V. 11),

ein jeder von seinem bösen Wege,

kann Gott sein Volk auch strafen. Im Blick auf Menschen, die nicht umkehren und bereuen wie Judas, sondern am Unrecht festhalten wie die Hohenpriester, mag Matthäus das Wort aus Jeremia 18, 12 im Sinn haben:

Aber sie werden sprechen: Daraus wird nichts! Wir wollen unsern eigenen Plänen folgen und jeder nach dem Starrsinn seines bösen Herzens handeln.

Aber nicht genug damit. In Jeremia 19 soll der Prophet (19, 1-2) im Auftrag Gottes „einen irdenen Krug vom Töpfer“ kaufen und „etliche von den Ältesten des Volks und von den Ältesten der Priester“ ins „Tal Ben-Hinnom“ in Jerusalem mitnehmen. Dieses Tal heißt auf Hebräisch GeJˀ HiNNoM – und nicht zufällig kommt daher das griechische Wort gehenna, zu Deutsch: „Hölle“. Das Tal GeJˀ HiNNoM war nämlich berüchtigt für Kinderopfer, die man Gott früher hier dargebracht hatte. Hier hält Jeremia den politisch Verantwortlichen eine Strafpredigt (19, 4.5.8.10-11), weil, wie Gott selber sagt,

sie mich verlassen und diese Stätte missbraucht und dort andern Göttern geopfert haben … und weil sie die Stätte voll unschuldigen Blutes gemacht … haben, um ihre Kinder dem Baal als Brandopfer zu verbrennen, was ich weder geboten noch geredet habe und was mir nie in den Sinn gekommen ist. … Und ich will diese Stadt zum Entsetzen und zum Spott machen, dass alle, die vorübergehen, sich entsetzen und spotten über alle ihre Plagen. … Und du sollst den Krug zerbrechen vor den Augen der Männer, die mit dir gegangen sind, und zu ihnen sagen: So spricht der HERR Zebaoth: Wie man eines Töpfers Gefäß zerbricht, dass es nicht wieder ganz werden kann, so will ich dies Volk und diese Stadt zerbrechen.

Ich denke, Matthäus spielt, indem er auf Jeremia hindeutet, besonders auch auf dieses Wort vom zerbrochenen Krug des Töpfers im Tal der Hölle Jerusalems an. Matthäus schrieb sein Evangelium ja nach dem Jüdischen Krieg und wusste, dass im Jahr 70 n. Chr. Jerusalem und sein Tempel genau wie damals zur Zeit Jeremias wieder zerstört werden würde.

Wahrscheinlich sah er in Judas einen Gesinnungsgenossen der Revolutionäre, die im Aufstand gegen die Römer das Reich des Messias mit Gewalt herbeiführen wollten und gerade so für den Untergang Jerusalems mitverantwortlich wurden. Immerhin trug Judas den Beinamen „Iskariot“, was an die Sicarier erinnerte, die sich mit dem Dolch im Gewand im Stadtgewühl an Menschen heranmachten, die sie für Feinde des jüdischen Volkes hielten und sie erstachen. Matthäus mag sagen wollen: Verblendete Menschen wie Judas mögen aus Liebe zu ihrem Volk gehandelt haben, Judas mag aus Liebe zu Jesus den Weg der Gewalt beschritten haben, aber es war ein falscher Weg, der Jesus den Tod und Israel die Zerstörung Jerusalems einbrachte.

Und wenn Matthäus an das unschuldige Blut der im Tal GeJˀ HiNNoM geopferten Kinder erinnert, denkt er wohl auch an die Kinder, die in jedem Krieg zu Opfern werden.

Matthäus schiebt in die Geschichte vom Leiden Jesu Christi nur ganz knapp die Erzählung von Judas ein, als Zwischenspiel. Mit wenigen Andeutungen zeigt er, wie die Welt aussieht, in die Jesus als Befreier und Retter hereingekommen ist. In Jesus leidet Gott unter der Gewalt von Menschen wie den hier geschilderten priesterlichen Machtpolitikern. In Jesus teilt Gott das Schicksal seines Volkes Israel und aller Menschenkinder, deren Blut unschuldig vergossen wird. In Jesus nimmt Gott sogar die Schuld aller Menschen auf sich, seiner Feinde, seines eigenes Volkes, seiner Freunde und sogar des Judas. Mit seinem Verzicht auf Gewalt, seiner Vergebung für Reumütige, mit seinem Tod am Kreuz ist Jesus die Hoffnung für alle, die zur Umkehr bereit sind (23).

Ganz Unrecht haben Sie nicht, wenn Sie abschließend über Matthäus schreiben (S. 50):

„Von Wunschdenken geleitet, findet er Prophetenworte, die nur der Glaubende zu sehen vermag. Sehen heißt nicht glauben, glauben heißt sehen – und wenn es Prophezeiungen sind.“

Ich hoffe allerdings, dass deutlich geworden ist: Matthäus saugt sich die von ihm im Glauben gesehenen Zusammenhänge nicht einfach aus den Fingern – er stellt vielmehr seine Verkündigung des Messias Jesus bewusst und zu Recht in einen lebendigen Bezug zur Prophetie der jüdischen Bibel.

↑ Konnte Jesus voraussehen, ob Christen verfolgt und Jünger mit Reichtum belohnt wurden?

Unter (S. 50) C wie Christenverfolgungen fragen Sie, ob Jesus die „teilweise exzessiven Christenverfolgungen durch römische Kaiser … vorhergesagt“ hat, und am Ende ziehen Sie das Fazit (S. 52):

„Jesus sagte nicht die über Jahrhunderte immer wieder aufwallenden Fälle teilweise gelenkter Massenhysterie der allgemeinen Christenverfolgungen vorher. Was die Prognosen für seine treue Jüngerschaft angeht, so erfüllten sie sich nicht: Keiner der Jünger der ‚ersten Stunde‘ wurde wie Jesu prophezeit verfolgt und materiell belohnt.“

Dazu ist zu sagen:

Jesus wusste wirklich nichts von Christen und ihren Verfolgungen in den kommenden Jahrhunderten. Als wahrer konkreter jüdischer Mensch, der apokaplyptisch dachte, wie Sie richtig sagen, konnte er gar nicht mit einer so lange andauernden Zukunft des Römischen Reiches rechnen.

Allerdings konnte Jesus durchaus mit Recht annehmen, dass seinen Jüngern, die er ansprach, genau wie ihm Verfolgung drohte. Das trat ja auch tatsächlich ein: Stephanus und Jakobus starben als Märtyrer, Petrus und Paulus kamen ins Gefängnis, wurden wahrscheinlich auch hingerichtet.

Das Verheißungswort Markus 10,29-30 zielt keineswegs darauf ab (S. 52), dass die Jünger trotz der Verfolgungen „in materiellem Reichtum schwelgen“:

Wahrlich, ich sage euch: Es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange: jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen – und in der kommenden Welt das ewige Leben.

Gemeint ist vielmehr, ganz im Sinne des Jesuswortes in Markus 3,33-34, dass diejenigen, die sich ihrer leiblichen Familienmitglieder entfremden oder ihr Eigentum verlieren, in ihren Glaubensgeschwistern eine neue Familie gewinnen. Und nach Apostelgeschichte 4,34-35 teilte die Glaubensgemeinschaft alles, was jeder besaß, solidarisch miteinander.

Ob allerdings diese Jesusworte tatsächlich auf den historischen Jesus zurückgehen, kann natürlich nicht bewiesen werden; sie verlieren aber ihren Sinn nicht, wenn sie erst im Laufe der Zeit unter den Jesusnachfolgern geprägt wurden.

↑ Es ist unwichtig, wie lange Jesus öffentlich gewirkt hat

Zum Stichwort (S. 52) C wie Chronologie versuchen Sie wieder einmal historische Details der Biographie Jesu herauszubekommen, insbesondere, wie lange eigentlich Jesus öffentlich wirkte.

Zu diesem Zweck gehen Sie zunächst darauf ein, dass die drei Evangelien nach Matthäus, Markus und Lukas einen ähnlichen Aufbau und einen großen gemeinsamen Grundbestand an Texten aufweisen; sie werden „Synoptiker“ genannt, weil man sie in einer „Zusammenschau“ gut nebeneinander lesen kann.

In der wissenschaftlichen Theologie hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass Matthäus und Lukas das Markusevangelium (möglicherweise in einer etwas älteren Vorläuferversion) als Vorlage genutzt haben; umstritten ist nach wie vor die Existenz einer Spruchquelle Q, aus der Matthäus und Lukas diejenigen Jesusworte geschöpft haben sollen, die in ihren Werken übereinstimmen, aber nicht bei Markus vorkommen.

Für die öffentliche Wirksamkeit Jesu legt Ihnen zufolge die „Berichterstattung“ der drei Synoptiker „anderthalb Jahre“ nahe, während Jesus „nach dem Evangelium nach Johannes drei oder vier Passahfeste“ erlebte (24), also „nach Johannes mindestens zwei oder drei Jahre öffentlich auftrat.“ Allerdings legt kein Evangelist eine „Berichterstattung“ im Sinne einer heutigen Reportage oder Biographie vor; niemand von ihnen hat ein Interesse an präziser Chronologie.

Markus und den anderen Synoptikern geht es um die Bewältigung des Jüdischen Krieges und der Tempelzerstörung im Jahr 70 n. Chr., die sie unter Rückgriff auf die Passion und Kreuzigung Jesu interpretieren. Sie stellen, so Ton Veerkamp (25), Jesu öffentlichen Lebensweg als „Zug von Galiläa nach Jerusalem“ dar, entsprechend dem Weg, den die römischen Legionen bei ihrer Niederschlagung des jüdischen Aufstandes eingeschlagen haben.

Johannes orientiert sein Evangelium stattdessen am jüdischen Festkalender; für ihn muss der

„Messias … immer öffentlich da sein, wo ganz Israel zusammenkommt, auf den großen Festen des judäischen Volkes: Pesach, Sukkot (Laubhüttenfest) und Chanukka.“

Das heißt: Inhaltliche, theologisch-politische Gründe stehen bei der Gestaltung der Evangelien im Vordergrund. Wie viele Passahfeste Jesus tatsächlich während seiner öffentlichen Wirksamkeit erlebt hat, kann niemand sagen. Die Auffassung der Synoptiker, dass man wohl schon relativ rasch mit ihm kurzen Prozess gemacht hat, ist wahrscheinlicher. Aber Genaues wussten alle Evangelisten selber nicht. Wenn Sie (S. 53) „wichtige Geschehnisse“ erwähnen, „von denen man annehmen möchte, dass sie Jesu Biographen bestens bekannt waren“, muss ich entgegnen, dass die Evangelisten eben keine Biographen in unserem Sinne waren, sondern Glaubenszeugen, die nach der Katastrophe von 70 n. Chr. sich ihres Glaubens an den Messias Jesus neu zu vergewissern suchten.

↑ Wer dem Messias dient, dient dem, der zum Diener wird

Zum Stichwort (S. 54) D wie Diener weisen Sie auf den Widerspruch hin (S. 55), dass einerseits das Alte Testament „einen herrschenden Messias“ prophezeit, „der keineswegs selbst dient, sondern dem vielmehr gedient wird. Selbst ‚alle Könige‘ werfen sich ihm zu Füßen“, wie es im Buch Daniel 7,14.27 und im Psalm 72,11 nachzulesen ist. Andererseits (S. 54) sieht Jesus sich selbst „als Messias“ in der Rolle eines Dieners (Matthäus 20,28; vgl. Markus 10,45 und Lukas 22,27):

„Des Menschensohn ist (aber) nicht gekommen, auf dass er sich bedienen lasse, sondern damit er selbst diene und gebe sein Leben hin zur Erlösung für Viele.“

Wenn aber der Messias den Namen des Gottes verkörpert, der Freiheit und Gerechtigkeit schenkt, statt zu unterdrücken, dann besteht kein Widerspruch mehr: Die Unterdrückerkönige verlieren den Anspruch auf ihre Macht, sollte sich also Jesus zu Füßen werfen, während umgekehrt Jesus zu dienen bedeuten würde, dass einer dem anderen dient, dass Herrschaft von Menschen über Menschen ihren Schrecken verliert. Bereits im Buch Daniel deutet der Name des Menschensohnes (= einer wie ein Mensch) auf die Ablösung bestialischer Tyranneien durch eine Regierungsform mit menschlichem Gesicht hin.

Eigentlich hatte ich gedacht, dass Sie unter dem Stichwort D wie Diener auf andere Bibelstellen Bezug nehmen würden, zum Beispiel auf Markus 1,13 und Matthäus 4,11: Dort heißt es, dass Jesus von Engeln bedient wird. In Markus 1,29, Matthäus 8,15 und Lukas 4,39 bedient ihn die Schwiegermutter des Petrus; in Lukas 8,3 ist von Frauen die Rede, die Jesus mit ihrer Habe dienen; in Lukas 10,40 dient ihm Marta. Johannes 12,25 spricht Jesus vom Dienst seiner Nachfolger für ihn. An diesen Stellen sieht man, dass es auch beim Thema „Dienen“ nicht um eine kleinkrämerische wortwörtliche Auslegung bestimmter Worte geht, sondern um die Tendenz, dass der Messias Jesus ein solidarisches Füreinander-Da-Sein der Menschen im Sinn hat.

↑ Drei Tage – eine Symbolzahl bei Jona, Jesus und Hosea

Zum (S. 56) Stichwort D wie Drei kritisieren Sie bei „aller Sympathie für kritische Theologie-Wissenschaft“ die Haltung mancher Bibelexegeten, die davon ausgehen:

„Wenn sich eine Prognose Jesu über seinen Tod erfüllte, dann handelt es sich um eine nachträgliche Erfindung der frühen Gemeinde.“

Sie haben Recht – Zweifel sind erlaubt, aber den Zweifel zu dogmatisieren, schießt über das Ziel hinaus (S. 56f.):

„Wer behauptet, ein erfülltes Jesus-Wort müsse also erfunden sein, weil es sich bewahrheitet habe, verlässt den Boden der Wissenschaftlichkeit. … Diese ‚wissenschaftliche‘ Haltung ist genauso naiv wie die Behauptung, Jesus sei ein echter Prophet gewesen, denn schließlich stehe das ja so in der Bibel. Auf beiden Seiten werden Glaubenssätze vorgetragen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Nur: Man darf eine Glaubens-Vermutung nicht für eine wissenschaftliche Tatsache ausgeben.“

Konkret versuchen Sie allerdings doch (S. 57) exakt nachzuweisen, ob Jesus mit seiner Aussage „über die Dauer, die er begraben in der Erde ruhen wird“ Recht behalten hat (Matthäus 12,40):

Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein.

Sie kommen zu dem Schluss,

„Jesus müsste am vierten Tage auferstanden sein, wenn er davor drei Tage im Leib der Erde geruht haben soll, so wie Jona drei Tage lang im Magen des Wals verbrachte.“

Und die Versuche von biblizistischen Theologen, diesen Widerspruch zu harmonisieren, sind – wie Sie mit Recht annehmen – zum Scheitern verurteilt.

Gleason L. Archer (26) mag zwar damit Recht haben, dass bei der bildlichen Redeweise von der Auferstehung in drei Tagen „auch ‚angebrochene‘ Tage als ‚Tage‘“ gezählt werden. Aber Matthäus zitiert nun einmal wirklich wörtlich Jona 2,1 mit dem Wortlaut „drei Tage und drei Nächte“, und er schert sich nicht darum, dass er damit dem zeitlichen Ablauf der Ereignisse, wie er sie selbst in Matthäus 27 und 28 darstellt, widerspricht.

Regelrecht absurd ist die Lösung, die der „sehr konservative, ja fundamentalistische Theologe Dr. M. R. DeHaan (1891-1965) (27)“ angeboten hat (S. 58f.), nämlich „dass Christus am Mittwoch gekreuzigt wurde und auferstand gleich nach Sonnenuntergang der Samstagnacht … In keiner anderen Weise kann Rechenschaft abgelegt werden für drei Tage und drei Nächte.“

Widersprüchlich argumentieren Sie im Blick auf den Symbolgehalt der Zahl Drei. Einerseits betonen Sie (S. 59f.):

„Drei hat für den hebräischen Zahlenkundigen eine ganz besondere Bedeutung. Sie ist die vermutlich wichtigste Vollkommenheitszahl. Drei Tage lang war Jona im Riesenfisch, auf diese Weise vollkommen geschützt von Gott. Nur so überlebte er eine Situation, die eigentlich den sicheren Tod hätte bringen müssen. Denn schließlich wurde er bei einem schlimmen Sturm auf hoher See von den Seeleuten in die Fluten geworfen.

Diese drei Tage stehen für den Zahlenkundigen im konkreten Fall für die Vollkommenheit der Schöpfung, die sich in dieser kleinen Drei offenbart.“

Auf der anderen Seite glauben Sie dem „Handbuch der Bibelkunde“ (28) ohne Weiteres, dass man von „dieser symbolischen Bedeutung … offensichtlich zu Jesu Lebzeiten abgerückt“ ist (S. 60):

„Es kann keinen Zweifel darüber geben, dass in der Zeit Jesu das Jonasbuch wortwörtlich genommen wurde; somit hat wohl auch Jesus es wortwörtlich genommen. Jedenfalls bezieht sich das ‚Neue Testament‘ mehrmals darauf im Sinne eines solchen Verständnisses.“

Worauf stützt sich diese Zweifellosigkeit? Eine symbolische Verwendung liegt auch für Jesus und die ersten Christen viel näher, zumal sie sicher den Bibelvers Hosea 6,2 kannten, in dem der Prophet eine typisch hebräische Art des Spiels mit verschiedenen Zahlenangaben aus der Tradition der jüdischen Weisheit zitiert:

Er (JHWH) macht uns lebendig nach zwei Tagen, er wird uns am dritten Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben.

Deutlicher könnte nicht ausgedrückt werden, dass es eben nicht um ganz präzise Zeitangaben geht, sondern um die Erinnerung an Gottes bewahrende Hilfe in ganz unterschiedlichen Situationen der Vergangenheit Israels (29).

Letzten Endes zweifeln Sie dann doch die Forderung dieses Werks der Bibelkunde an (S. 60),